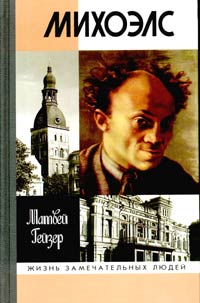

Матвей Гейзер

Михоэлс

Памяти моих родителей —

Доры Марковны Гейзер (Китайгородской) и Моисея Григорьевича Гейзера

Более пятидесяти лет минуло со дня трагической гибели Соломона Михайловича Михоэлса. И если уж исходить из того, что «большое видится на расстоянии», то, очевидно, уже настало время по-настоящему оценить значимость личности этого великого актера и гражданина. Свидетельство тому — биография Михоэлса, выпускаемая в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей».

Судьба Михоэлса давно уже стала легендарной. Блистательный актер и талантливый режиссер, стоявший у истоков создания одного из наиболее примечательных московских театров 20–40-х годов, театра, имевшего, по мнению В. И. Немировича-Данченко, «свои индивидуальные особенности не потому, что это еврейский театр, а потому, что в нем есть что-то однажды найденное, глубоко и бережно хранимое, потому, что в этом театре обязательная в искусстве страстность, без которой художник не может быть самим собой».

ГОСЕТ — Государственный еврейский театр, которому Михоэлс безраздельно отдал тридцать лет своей жизни, сегодня уже почти забыт. Между тем «вот где всегда ожидало событие — так это в еврейском театре, и там уж мы старались ничего не пропустить. Меня завораживала внутренняя музыкальность, ритмичность спектаклей, в которых тела, движения, голоса — все пело. И сквозь смех — такая грусть…

Конечно, главным чудом, центром, душой театра был его организатор и руководитель Соломон Михайлович Михоэлс. Вот уж был артист — другого слова не скажешь — и в комедии, и в трагедии…» — такими запомнились С. В. Гиацинтовой Михоэлс и ГОСЕТ 30-х годов.

Как все избранники судьбы, Михоэлс был человеком сложным, многоликим. Он был строителем и разрушителем одновременно, жизнь его была трудным прохождением через победы и поражения в годы, когда искренняя вера в счастливые будущие времена и страх перед каждым предстоящим днем органично уживались. Что поделаешь — прав был поэт Александр Кушнер, написав: «Времена не выбирают, в них живут и умирают…»

Время обладает удивительным свойством — оно все ставит на свои места. Правда, иногда через десятилетия, чаще — через столетия, порой — через тысячи лет, но почти никогда — «в свое время». Впрочем, допустима ли даже мысль о справедливой оценке своего времени? В разные эпохи находились отдельные люди, кланы, группы людей, желающие что-то изменить в этой жизни — будь то общественный строй или какой-нибудь институт при нем. Они обосновывали свои намерения целями высшей справедливости. Не больше и не меньше. Но, увы! Их высокие цели чаще всего приводили к применению негодных средств, и результат был почти всегда удручающий, а то и катастрофический.

Слишком от многого зависит истина. Приближенные Николая I обвиняли его в чрезмерной мягкости по отношению к декабристам, а в советских учебниках истории его величали Николаем Палкиным. Если уж в чем-то неоспоримо гениальное открытие Эйнштейна о том, что «все относительно», то более всего — в оценке исторических фактов и личностей. Во времена Новой и Новейшей истории люди страдали куда больше от навязанных им законов «справедливости» и их создателей, чем от своего несовершенства.

Историку театра необычайно трудно воспроизвести, воссоздать роли, сыгранные актерами в канувшие в Лету времена. Сохранилось, правда, множество рецензий — сегодня они могут показаться наивными, устаревшими, однако в них отразились не только стиль и язык 20–40-х годов, но и само время. Чудом дошли до нас кинопленки с фрагментами из спектаклей Михоэлса, магнитофонные ленты с его голосом, множество фотографий, но главное, что осталось — благодарная память людей, которые знали и любили артиста.

Ф. Гарсиа Лорка однажды заметил: «Нет ничего более живучего, чем воспоминания». Своими воспоминаниями о Михоэлсе со мной делились И. С. Козловский и Ю. А. Завадский, С. В. Образцов, Р. Я. Плятт, А. Я. Шнеер, Л. М. Фрейдкина, М. И. Туровская, С. М. Хмара, Е. М. Абдулова. Отдельно хочу сказать о роли Ивана Семеновича Козловского в появлении моей первой книги о Михоэлсе. В течение многих лет он следил за моей работой над книгой, помогал советами, направлял меня и даже написал к ней предисловие.

Много интересного о Соломоне Михайловиче мне рассказали его коллеги и ученики: М. С. Беленький, Э. М. Безверхняя, Э. М. Ковенская, А. Е. Герцберг, М. Е. Котлярова, Э. И. Карчмер, Г. М. Лямпе, О. М. Цибулевская, А. Б. Шмаенок.

Хочу поблагодарить художников Юрия Миронова и Семена Оксмана, которые бескорыстно и беззаветно трудились над оформлением моих книг. Навсегда сохраню благодарность редактору предыдущих книг о Михоэлсе, истинному моему другу Роксане Михайловне Шавердовой.

Считаю своим долгом поблагодарить работников ЦГАЛИ и ЦНТК, так любезно помогавших мне в архивных поисках.

Терпеливо, очень строго и по-доброму направлял меня покойный К. Л. Рудницкий (он успел прочесть значительную часть черновой рукописи).

Много душевных сил и времени уделил моей книге А. П. Межиров.

Брат-близнец Михоэлса — Ефим Михайлович, дочери Соломона Михайловича — Наталья Соломоновна и Нина Соломоновна Вовси, его племянники и племянницы: Григорий Абрамович, Роман Моисеевич, Зелман Гильевич, Любовь Мироновна — все Вовси — поделились со мной интересными воспоминаниями.

Но решающей для написания этой книги оказалась моя встреча с Анастасией Павловной Потоцкой-Михоэлс. Познакомил меня с ней сын С. Я. Маршака — Иммануэль Самойлович.

Однажды, придя в квартиру С. Я. Маршака, я увидел пожилую, невысокого роста женщину с очень выразительными глазами. Следы былой красоты, аристократизм чувствовались в ней: в чертах лица, гордой осанке, манере разговора. Какая-то особая притягательность, насмешливость, даже молодость сохранились в ее голубовато-зеленых глазах. Увидев Анастасию Павловну, я почему-то вдруг подумал: новая моя знакомая удивительно напоминает мне сошедшую с портретов Марию Волконскую. Я не слишком уверенно, без особого почтения, сказал ей об этом.

— Едва ли, — улыбнулась Анастасия Павловна. — Я не из князей, а из «графьев». Из Потоцких — это по отцу. По матери — из Воейковых. По мужу — из Михоэлсов.

В конце мая 1969 года я пришел к Анастасии Павловне в ее квартиру на Ленинском проспекте. Маленькая, 11–12 квадратных метров комнатка — подлинный музей. Как только в ней все помещалось! Десятки фотографий: Михоэлс в ролях. Рисунки Фалька, Шагала, Завадского. Скульптурный портрет Михоэлса, выполненный Гликманом. Комод старинной работы и кресло, принадлежавшие матери Анастасии Павловны, Варваре Васильевне Воейковой.

— Это «купе» — филиал нашей комнаты на Тверском бульваре, в которой мы жили с Соломоном Михайловичем с 1935-го по 1948-й, — сказала Анастасия Павловна. — Я все сохранила и перенесла сюда. Часто мысленно беседую с Соломоном Михайловичем, советуюсь, иногда спорю…

В течение многих лет я приходил к Анастасии Павловне в ее «купе».

Слушая Анастасию Павловну, читая ее воспоминания о Михоэлсе, я все чаще думал о том, что она никогда не жила только прошлым — мне казалось, ей хотелось сохранить в памяти все, что связано с Михоэлсом. «Память, — говорила она, — единственная возможность победить время».

И уже много лет спустя после смерти Анастасии Павловны я все же не решался «взяться за перо», хотя впечатлений и материалов для книги уже собралось немало. Своими сомнениями я поделился с Сергеем Владимировичем Образцовым. Выслушав меня, он ненадолго задумался. Честно говоря, я обрадовался — решил, что он посоветует мне не писать книгу о Михоэлсе. Но через несколько секунд Сергей Владимирович сказал: «Ваши сомнения и колебания естественны. Вы математик, и это придает уверенность, что книга ваша будет написана на основании точных фактов и документов с беспристрастностью летописца.

Мой отец (В. Н. Образцов, академик. — М.Г.) когда-то сказал, что все лучшее в науке и искусстве создано дилетантами. Конечно, в словах отца была доля шутки, именно доля. Хорошо, что вы взялись за книгу о Михоэлсе.

Судьба Михоэлса — это судьба умнейшего человека, понимающего, что происходит вокруг. Встречались мы нечасто, но без его поддержки мне было трудно. Однажды я пригласил его на специальный просмотр одного „юбилейного“ и уже „принятого“ спектакля, пропущенного в качестве „праздничной премьеры“. Но что-то меня тревожило, что-то не нравилось… Михоэлс и Маршак посмотрели спектакль. После просмотра — молчание. И через несколько минут: „Вы меня пригласили, Сергей Владимирович, на „готовый“ спектакль, значит, у вас сомнения, и сомнения еще какие!“ Сомнения прошли, но премьеру спектакля я отложил… Таков Михоэлс…

Он был настоящим подвижником в жизни, в искусстве: Михоэлс был человек очень умный и очень советский. Вам, как автору будущей книги, надо это помнить…»

Беседа с Сергеем Владимировичем воодушевила меня.

… К этой книге я шел издалека — из гетто на окраине местечка Бершадь Винницкой области, где в годы войны прошло мое раннее детство. До сих пор вижу: тысячи людей немецкие оккупанты загнали в болотистую, зловонную долину реки Дохно. Был у меня друг Велвеле. Он тоже вместе с родителями оказался в гетто. Они были беженцами из Бессарабии. Я помню, как плакал навзрыд Велвеле: «Хочу домой в Бельцы!» Он даже грозился убежать. Родители со слезами на глазах утешали его и однажды принесли клетку с птичкой. Птичка эта стала единственной отрадой моего и Велвелиного детства, мы разговаривали с ней, кормили с рук. Через несколько дней птичка летала по улицам гетто, а мы носились за ней. К вечеру птичка возвращалась в клетку, а мы с Велвеле, набегавшись за день, возвращались домой.

Территория гетто была ограждена колючей проволокой, с нее жителей гетто выпускали только на кладбище. Счастливая птичка не знала этих правил и однажды, вспорхнув ввысь, перелетела «на ту сторону». Не задумываясь, Велвеле перелез через колючее ограждение и, весь окровавленный, побежал за птичкой. Проезжавший на мотоцикле полицейский остановился, подошел к Велвеле и ударил его ногой в лицо. Велвеле упал. Полицай связал его руки, веревку привязал к сиденью мотоцикла и помчался на полной скорости. Птичка полетела вслед за Велвеле. Его крик я отчетливо слышу всю жизнь. Он сопровождал меня и в часы ночной работы над книгой.

Теплым и необыкновенно солнечным выдался в Москве шестнадцатый день марта 1944 года. На кустах уже взбухли почки, что придавало этому весеннему дню особый аромат и настроение. Как всегда утром, Соломон Михоэлс отправился на Тверской бульвар прогулять Цидришку и заодно себя. Перейдя через дорогу, собачка послушно встала на задние лапы, дав понять хозяину, что поводок ей больше не нужен. Цидришка, радуясь, побежала, а потом понеслась по аллеям. Завидев встречных собак, возвращалась к Михоэлсу и, прижимаясь к его ноге, громко, по-хозяйски облаивала чужаков. Михоэлс курил «Беломор» и торжественно вышагивал по пустому и тихому скверу. Цидришка, сделав очередной, завершающий променад до аптеки, уже направлялась к хозяину, когда кто-то окликнул Михоэлса на идиш. Он был несколько удивлен: услышать идиш в такую рань на Тверском бульваре! Впрочем, что только не случается на белом свете! Повернув голову, Михоэлс увидел писателя Давида Бергельсона, быстро шедшего ему навстречу.

— Даже памятуя русскую пословицу о незваном госте, я все же иду к вам, Соломон Михайлович, не только без приглашения, но даже без предупреждения.

— Я очень этому рад, но что вас привело сюда в такую рань?

— Не спал всю ночь: читал книгу Брода «Князь Реубейни». Под утро позвонил Добрушину. Знаете, что он сказал? Говорят, в Праге сохранились дневники этого знаменитого еврея. Откладывать дальше постановку спектакля «Реубейни» нельзя.

Вся троица — Михоэлс, Бергельсон и Цидришка отправились домой — в большую комнату на Тверском бульваре, прозванную Анастасией Потоцкой, женой Михоэлса, «книгохранилищем».

— Асенька! — сказал он жене. — Меня нет дома даже по телефону, даже… — И он назвал фамилии людей, для которых был дома всегда. — Мы хотим с Дувыдом медленно и смачно покурить, а главное — решить важный исторический вопрос…

Удивленная Анастасия Павловна напомнила Михоэлсу:

— Сегодня же твой день рождения — ты забыл?!

— Кто захочет меня поздравить, сделает это завтра или позже.

«Вряд ли можно назвать второй такой дом, который одновременно был бы домом и таким проходным двором, как дом Михоэлса.

Ни телефон, ни двери, ни время дня и ночи не могли служить и не были препятствием для людей, которым нужен был Соломон Михайлович, для друзей, которым он всегда так радовался!»

Михоэлс и Бергельсон уселись за «курительный» столик, стоявший справа от большого окна, выходившего во двор-колодец. Но не успели они выкурить по сигарете, как пришел очередной незваный гость, Исаак Маркович Нусинов, профессор Института Красной профессуры и многих других московских вузов. Увидев его, Бергельсон воскликнул:

— Поверьте, Соломон, Исаака нам прислала сама судьба! Сегодня мы возьмемся за «Реубейни»! Это будет в буквальном смысле слова исторический спектакль.

Нусинов приподнял очки, внимательно посмотрел на обоих:

— Мне кажется, вместо спектакля «Цвей куни-лемел» («Два дурачка») вам нужно поставить спектакль «Цвей мышигуем» («Два сумасшедших»). Сегодня, когда даже книга Брода о Реубейни в библиотеках упрятана в запасники, ставить о нем спектакль! Мальчики, вы, видно, давно не были у психиатра! Давайте дождемся окончания войны, а потом…

— Боюсь, тогда будет совсем поздно, — сказал Михоэлс.

— Соломон Михайлович! Вам сегодня всего пятьдесят четыре! И, вообще, кто сегодня помнит о Реубейни? Кому он нужен, кому интересен?

— Реб Нусинов, вы знаете, кто были предки Реубейни?

— Если Реубейни — это Рувим, то он — старший сын Иакова и его жены Лии.

— Вы неплохо помните Берешит (Книга Бытия. — М. Г.).

— Я даже помню, что этот Рувим был лишен отцом первородства, и помню за что. Ведь этот славный сыночек осквернил постель родного отца, не так ли, реб Вовси?

— Лучше бы вместо греха вы вспомнили о его добрых деяниях, ведь именно он, Рувим, спас жизнь Иосифа. А какую роль сыграл Иосиф в истории нашего народа — не мне вам рассказывать.

Михоэлс затянулся и, медленно выпуская дым, сказал:

— О Реубейни надо напомнить тем, кто забыл, а главное — рассказать тем, кто никогда о нем не слышал. Не знаю, кому принадлежит мысль, но сегодня она мне очень близка: «Желание совершить невозможное для истинного художника — источник надежды и вдохновения». Все думают, даже уверены, что я больше всего мечтаю о Гамлете, Ричарде. Гамлета мне играть уже поздно, а играть сегодня Ричарда!.. Никто, кроме Дувыда, не знает, что значит для меня сыграть Реубейни! Знаете, что больше всего привлекает меня в этом человеке? Презрение к страданиям своего народа и стремление освободить его. Помните, что сказал Гейне об Исходе? «После Исхода о свободе всегда говорят с еврейским акцентом».

— Соломон Михайлович! — нервно заметил Нусинов. — Но вы же не будете призывать евреев к Исходу. И куда сегодня можно совершить Исход? Еще пылают печи Майданека и Дахау. Государство в Палестине не создано. Может быть, в США? После того «круиза» на пароходе «Сент-Луис», когда его пассажиры, отплыв из Гамбурга в Нью-Йорк, в надежде спасти свои жизни оказались (не без ведома Рузвельта) в Освенциме, — в США, как это было в конце прошлого века, дороги нет.

— И все же убежден: спектакль надо ставить немедленно. Я хочу, чтобы с моим народом никогда не повторилось то, что произошло во время этой войны. Помните слова Реубейни, вообразившего себя принцем? «Я лжепророк, потому что на другом языке с этими волками разговаривать не могу. Это волки, преследующие мое стадо, и чтобы расправиться с ними, чтобы люди пошли за мной, они должны мне поверить». Реубейни был не только отважным человеком, но и мудрым политиком: он понимал, что избраннику, помазаннику — тем более поверят скорее. И поэтому объявил себя человеком царских кровей.

— Теперь я знаю, как писать пьесу о Реубейни, — сказал Бергельсон.

Михоэлс разлил в стопки «Московскую», и, не сговариваясь, все произнесли тост: «За премьеру „Реубейни“!»

Анастасия Павловна предложила:

— Давайте сначала выпьем за новорожденного, а потом — за будущую премьеру.

Под звон хрусталя квартет произнес: «Лехаим!»

Наверное, бессмысленно сегодня рассуждать, почему спектакль о Реубейни Михоэлс решил поставить в 1944 году. Ясно одно: ставка была больше, чем жизнь. Ради этого спектакля он отказался от многих других заманчивых предложений как в ГОСЕТе, так и вне его.

В своей книге «И одна — моя судьба» профессор Лев Адольфович Финк пишет: «Леонид Максимович Леонов рассказывал мне, как в 1946 году порадовало его неожиданное известие из Малого театра. Там собирались ставить пьесу „Золотая карета“. В труппе мучительно искали актера на трагическую роль старого мудрого еврея Рахума, который на вопрос о судьбе своих близких горестно отвечал: „Вы слышали такой адрес, Бабий Яр. Там они все лежат, внуки мои в том числе. Тут кончается биография… и начинается история“… Режиссер и автор спектакля долго искали исполнителя. И вдруг Леонов узнал, что Соломон Михоэлс решил временно прекратить работу в ГОСЕТе и перейти в Малый театр во имя того, чтобы сыграть Рахума, рассказать зрителям о трагедии еврейского народа в годы войны. Леонов был счастлив и гордился тем, что Михоэлс решил сыграть в его пьесе».

Здесь уместно заметить: «Реубейни» — вовсе не леоновский Рахум, и Михоэлс не был главным режиссером Малого театра. Тем не менее «безработица» ему не грозила. Михоэлса звали не только в Малый, но и во МХАТ, даже в Большой. Его мнение в комитете по Сталинским премиям было весомым и авторитетным. Казалось, пора успокоиться, время от времени играть давно сыгранные нестареющие роли (Тевье, Лир), руководить театром в свободное от общественной работы время и — наслаждаться светской жизнью. Тем более что жить весело, смачно Михоэлс умел. Но нет же — ему хотелось сыграть Реубейни.

Театровед Симон Давыдович Дрейден, узнав о намерении Михоэлса поставить спектакль о Реубейни, не только удивился, но и испугался. Своими сомнениями он поделился с Сергеем Владимировичем Образцовым, на что тот возразил: «А чем еще мог Соломон Михоэлс ответить Гитлеру? И не только в этом дело. Антисемитский душок проявляется и в нашей стране».

Между 16 марта 1944 года, днем, когда «триумвират» решил поставить в ГОСЕТе спектакль о Реубейни, и началом репетиций прошло немало времени, и в жизни нашего героя произошли очень важные события. В 1945 году он поставил спектакль «Фрейлехс» (не была ли это очередная «дань» Михоэлса за будущего «Принца Реубейни»?), удостоенный в 1946 году высшего по тем временам признания — Сталинской премии. Сохранилось письмо Н. Альтмана, заведующего литературной частью ГОСЕТа, к С. М. Михоэлсу. Автор письма считает, что в 1947 году нужно привлечь следующих драматургов: М. Миллера (пьесу о Соне Слуцкивер), М. Светлова (что-то из истории комсомола); в дальнейшем (на 1948 год и далее) намечалась постановка «Обороны Москвы» П. Маркиша, «Старого учителя» В. Гроссмана; пьесы Бруштейн «О виленских евреях после войны» и О. Литовского «Современник» уже были в работе.

Думается, не только эти спектакли были преддверием к спектаклю «Принц Реубейни» — подготовкой к нему была вся предыдущая жизнь Михоэлса.

Из воспоминаний Н. С. Вовси-Михоэлс: «Эту тему „человека ищущего, ошибающегося“ он нашел в прекрасном драматическом воплощении Д. Бергельсона „Принца Реубейни“ по Максу Броду. Работа над пьесой началась фактически в сорок четвертом году, после папиного возвращения из Америки, но спектакль, законченный в конце сорок седьмого года, так и не увидел свет.

Ни одна постановка, даже „Лира“, не заняла у отца столько времени. Объяснялось это той нечеловеческой нагрузкой, которую он… взвалил тогда на свои плечи. Над „Реубейни“ он работал с огромным увлечением. Впервые после „Тевье“ ему представилась возможность создать значительный и новый образ. Да и в режиссерском плане эта работа давала больше пищи для воображения, чем спектакли на современные темы. Несмотря на столь длительный период работы, мне не удалось побывать ни на одной репетиции. Но по рассказам тех, кто сумел посмотреть репетиции „Реубейни“, это было „самое грандиозное из всего, что создал Михоэлс как актер и режиссер“. Так говорил художник, оформитель спектакля Исаак Рабинович, да и не только он…

Сейчас, восстанавливая в памяти те годы, я понимаю, что работа над „Реубейни“ была единственным светлым пятном в папиной жизни того последнего периода».

Первую репетицию «Принца Реубейни» Михоэлс начал со слов: «В этой пьесе — что ни роль, то эпоха. Ответственный спектакль. Это первая историческая пьеса в нашем театре. Надо показать народ — это первое. Второе — мы не имеем права показывать неевреев одними погромщиками».

«…Первая историческая пьеса в нашем театре». Так ли это? А как же «Уриэль Акоста», «Разбойник Бойтре», «Суламифь», «Соломон Маймон»? Михоэлс забыл о них или они не были историческими? Может быть, слова эти случайно вырвались у него во время репетиции? Едва ли. Выступая перед актерами, по мнению всех тех, кто хорошо знал Михоэлса, он «взвешивал каждое слово». Ознакомившись со стенограммой репетиции «Принца Реубейни», я спросил Анастасию Павловну: «И все же почему Соломон Михайлович назвал „Принца Реубейни“ первой исторической пьесой в ГОСЕТе?» Она сказала, что сама спрашивала не раз об этом Михоэлса, но он шутя отвечал: «Как тебе объяснить?»

После одной из репетиций Михоэлс пришел домой уставший и удрученный. В таких случаях Анастасия Павловна заводила разговор о чем-то нетеатральном. В тот вечер, придя в себя, Михоэлс сказал: «Как объяснить актерам, что история никогда не щадила мой народ и, может быть, он давно растворился бы среди других народов, а благодаря таким людям, как Реубейни, он есть».

Из воспоминаний А. П. Потоцкой: «Мне запомнились его споры с Д. Бергельсоном. Михоэлс убеждал его в том, что Реубейни предотвратил гибель европейского еврейства. Были у него с Бергельсоном дуэли тяжелые, с „кровопролитием“. Но вместе с тем какой же спектакль так торжественно создавал Михоэлс, актер и режиссер, как не последнюю свою работу „Принц Реубейни“? И Бергельсон, и Михоэлс ушли с головой в глубь истории, и все когда-то существовавшие „дуэли“ оказались маленькими недоразумениями, коротким несогласием, которое молниеносно растопилось в новой работе! Как любили оба эту работу!»

Реубейни представлялся Михоэлсу символом надежды, веры. Несомненно, он знал, что в Еврейской энциклопедии о Давиде Реубейни написано: «Известный авантюрист». Почему же так любил Михоэлс этого «авантюриста»? Давид Реубейни был человеком феерической судьбы. Он родился в 1490 году в Праге. По легенде же, сочиненной им самим, — в Центральной Аравии. Весной 1523 года он совершил путешествие в Палестину, а в 1524-м прибыл в Венецию, где в ту пору свирепствовала инквизиция. По-разному реагировали на деятельность инквизиции евреи: одни вынужденно отрекались от своей веры, становились моранами; другие, хранившие верность своему Богу, закончили жизнь на костре; третьи спаслись бегством.

Реубейни решил: он может и должен спасти свой народ. Убедив богатых итальянских евреев (художника Моисея и купца Феличи), а затем и папу Климента VII в том, что он брат еврейского царя Иосифа, царство которого находится в землях Хайбара на берегах мифической реки Самбатион, Реубейни принялся за дело. Папа римский поверил, что у брата есть огромная армия, готовая вместе с войсками Италии и Португалии вступить в войну с турками. «Брат» могущественного аравийского царя стал желанным человеком в Риме. В 1524 году он въехал в город на белом коне в сопровождении многочисленной свиты.

О Реубейни заговорили при португальском дворе, в его лице надеялись обрести надежного союзника в борьбе с султаном Селимом I, завоевателем Египта, ненавистным врагом Португалии. Под влиянием Реубейни король Португалии даже прекратил преследование евреев и моранов.

Способности предсказателя-астролога привлекли к Реубейни юного морана Соломона Молхо. Под его влиянием Реубейни вновь вернулся в иудаизм (роль Молхо в будущем спектакле была предназначена, конечно, Зускину). После возвращения Молхо в лоно иудаизма многие мораны воспряли духом. Евреи, загнанные в трюм корабля, обреченные на гибель, в лучшем случае — на продажу в рабство, подняли восстание близ порта Бадахоза в Португалии. Реубейни и Молхо снабдили их оружием. Это событие насторожило португальский королевский двор. Над Реубейни впервые нависла опасность. Отважный паладин вновь отправился в Италию, где был с почестями принят в Болонье. Конечно, любым авантюристам, даже самым «благородным» приходится рисковать. Интерес к его персоне у инквизиторов вынудил Реубейни кочевать из страны в страну. Но сколько веревочке ни виться… Реубейни схватили в Испании, стране «образцовой» инквизиции. О дальнейшей его судьбе достоверных сведений нет. Одни историки сообщают, что он был сожжен в 1541 году в присутствии короля Испании, другие утверждают, будто вместо него на костер отправили кого-то другого, а принц Реубейни остался жив. Некоторые современники приписывали ему черты мессии, которого так ожидал еврейский народ.

Актеры ГОСЕТа считали пьесу несовременной. Иные обижались на то, что им поручили «маленькие» роли. Таким Михоэлс говорил: «Я убежден, что в тексте, состоящем из пяти фраз, иногда можно дать больше, чем в монологе.

Наивный путь весьма распространен и состоит в том, что некоторые актеры принижают свою работу: „Эх, дрянь работа, ерунда работа, не стоит даже над этой работой работать“. Чаще всего так рассуждают, получив маленькую роль…

Жена Черчилля на приеме произнесла пять слов, но она принесла с собой атмосферу, дала образ» (Михоэлс имел в виду выступление леди Черчилль в 1943 году во время приема в Кентерберийском соборе членов Антифашистского еврейского комитета. — М. Г.).

Михоэлс любил своего Реубейни, верил ему и в него. На одной из репетиций в ответ на упреки кого-то из актеров, что сейчас не время для мистических героев, он ответил: «Реубейни уверен, что есть страна, Колумб ведь нашел Америку. Мотив для Реубейни — реплика Колумба „Эврика!“».

По мнению Михоэлса, Реубейни в чем-то «перекликается с образом Ивана Грозного. Тема разная, идея разная, но в образе есть что-то общее… Грозный говорит: „Умер я, умер я“ — и снова воскрес. Это перекликается не сюжетно, не идейно, но образы перекликаются…».

Во время репетиций «Реубейни» Михоэлс советует актерам «найти родственников» своих персонажей среди известных им литературных героев:

«Я прошу каждого найти родственников, но не в игранных ролях, а в новых образах из литературы». Одного из героев пьесы, Пиреса, Михоэлс уподобляет Христу: «Его судьба — служить народу. Он единственный, который может служить народу. Он идет на физические жертвы. Он избран для спасения народа. Он постится тридцать дней. Он оброс. Сходство с Христом».

Никогда еще режиссерский и педагогический талант Михоэлса не проявлялся так многогранно, ярко, как на репетициях «Принца Реубейни». Даже при постановке «Короля Лира» и «Тевье-молочника». Он разъяснял смысл каждого поступка Реубейни, отвергая обвинения его в авантюризме: «Почему Реубейни вообразил себя принцем? В пьесе есть четкое объяснение этому: „Я зажег в себе сознание принца, чтобы передать это им. Но если я использую для себя, что я принц, это приведет меня к катастрофе…

…Я лжепринц, лжепророк, потому что на другом языке с этими волками я разговаривать не могу; это волки, которые преследуют мое стадо. На пути ряд искушений, ряд колебаний. Эти колебания мне нужны, эти препятствия мне необходимы, потому что этим я проверяю стойкость моих идей“».

Подтверждая свою мысль о своевременности спектакля, его актуальности, Михоэлс пояснил, что начало спектакля напоминает события последней войны: на корабле людей увозят на продажу в рабство, а старых и больных выбрасывают за борт. Услышав отчаянные крики: «За что? За что?» — капитан корабля отвечает им: «Вы спрашиваете за что? За то, что вы евреи».

И еще учил Михоэлс актеров: «В искусстве необходимо, чтобы вероятное стало неизбежным… характер, данный актерам в роли, — это не решение образа». И тут же откровенно обрадовался — вспомнил: «Мой друг академик Капица сказал однажды: „Слава богу, что искусство не наука, когда искусство станет наукой, будет скучно“».

Во время репетиций «Реубейни» Михоэлс делился с актерами впечатлениями о встречах с А. Эйнштейном: «Вы сидите и смотрите на человека, который определяет собою „вечность“. Так де-Пизо (его прообраз — Молхо. — М. Г.) должен передать свое ощущение по поводу своего свидания с Реубейни».

И вот еще в чем, по мнению Мастера, задача актера: «Есть понятие разреза — увидеть, как это выглядит. Если бы можно было препарировать сознание, Вы бы нашли у себя нереализованными тысячи криков, тысячи плачей, тысячи смехов. Бывает ощущение у человека, что… ему необходимо крикнуть, но в данных обстоятельствах этого он не может. Актерская задача — в нужную минуту вынуть этот крик».

Вот рассказ о «Принце Реубейни» Леонида Осиповича Утесова: «Это было осенью 1947 года. Я встретил Михоэлса на Тверском бульваре. Это была последняя наша встреча. О многом мне тогда поведал Михоэлс. Впервые я услышал имя Реубейни. „А сейчас я работаю над ролью Реубейни“. И подробно рассказал мне о своем герое, которого многие в эпоху Средневековья считали лжепророком, а Михоэлс полюбил Реубейни, поднявшего свой народ в XVI веке на борьбу за свободу… Как жаль, что Соломон Михайлович не сыграл Реубейни…»

Вот что писал о «Принце Реубейни» ученый-театровед К. Л. Рудницкий: «Иной раз Михоэлсу вообще не удавалось довести до конца начатый труд. Быть может, наиболее в этом смысле характерный пример — его упорная, длительная, но так и оставшаяся незавершенной работа над пьесой Бергельсона „Принц Реубейни“. Действие драмы происходило в начале XVI века, в Португалии. Ее тема волновала Михоэлса. Он законно усматривал некую аналогию между религиозной нетерпимостью инквизиции и расизмом гитлеровцев. „В теме пьесы, — говорил Михоэлс, — есть то, что меня взволновало идейно как продолжение борьбы против фашизма, которую ведет наш советский народ, которую ведет каждый из нас как гражданин нашей Советской страны“».

Из воспоминаний актера ГОСЕТа Григория Моисеевича Лямпе: «Над спектаклем о Реубейни Михоэлс работал не только самозабвенно, но с воодушевлением, которое было заметно во всем: в его жестах, голосе. Я видел его репетиции спектакля „Фрейлехс“, но они были совсем иными, чем репетиции „Реубейни“, и не потому, что это разные по своей сути спектакли (согласитесь, все же „Фрейлехс“ ближе к мюзиклу, чем к спектаклю или оперетте). Я так хотел хоть кого-нибудь сыграть в этом спектакле, завидовал Баславскому, которому была поручена очень ответственная роль Дона Шмуэля Абрабанеи. А как я завидовал Герцбергу, ему Михоэлс сказал: „Ты знаешь, кем ты будешь в новом спектакле? Послом короля Карла V!“

У меня случайно сохранился список актеров, занятых в этом спектакле. Напротив Реубейни нет фамилии, но всем было ясно, что эту роль Михоэлс оставлял себе, хотя во время репетиций на нее пробовал Цибулевского. Думаю, что после „Короля Лира“ это был самый трудный для постановки в ГОСЕТе спектакль. Михоэлс понимал: многие из актеров имя Реубейни впервые услышали на репетиции.

Никогда не забуду, как Михоэлс одну из репетиций начал словами: „Сказано в псалмах Давида: „Счастлив народ, которому Всевышний даровал призывный звук шофара — в нем зов самого Бога“, а мой отец, который, как вы знаете, был настоящим хасидом, любил повторять слова основателя хасидизма Бешта (тогда я впервые услышал это имя): „Люди не должны идти за героями. Только Бог или его посланец, или трубный зов, исходящий от Бога, может привести народ к победе. Так было не раз в истории“. И дальше Михоэлс объяснил нам, впервые узнавшим историю Реубейни, почему такой трагической оказалась его судьба. Я уже не помню его объяснений по этому поводу. Как жаль, что не сохранились записи репетиций этого спектакля (к счастью, сохранились. — М. Г.). У меня в памяти остались лишь некоторые рассказы Михоэлса о Реубейни. Он говорил о мифах и легендах, связанных с этим именем. Реубейни сумел всколыхнуть всю Италию, Испанию, Португалию…“»

После рассказа Г. М. Лямпе мне в который раз вспоминаются слова из хасидской легенды, гласящей, что истинный крик, крик, идущий из глубины души, донесет правду до людей, услышавших этот крик…

Александр Евсеевич Герцберг — также актер ГОСЕТа, участвовавший в репетициях спектакля в роли посланника короля Карла V, вспоминает: «В конце декабря 1947 года готов был первый акт. Блестящий акт. В. Зускин чудесно играет роль Шабсая. К концу репетиции я исподволь взглянул на Соломона Михайловича, он не курил… Это верная примета, что он удовлетворен… В заключение репетиции он говорит: „Мне предстоит уехать на несколько дней в Минск, затем мы приступим ко второму акту“».

«Когда папа уезжал в Минск, уже была намечена приблизительная дата премьеры, которую все ждали с нетерпением» (из воспоминаний Н. С. Вовси-Михоэлс).

Итак, репетиции «Реубейни» Михоэлс проводил сам, этому спектаклю он придавал особое значение — уж очень хотел воплотить эту свою мечту. Даже в день отъезда в Минск, 7 января 1948 года, он утром репетировал «Реубейни» и уходя сказал: «Я уезжаю на несколько дней. Репетиции вместо меня будет вести Цибулевский. Из Минска я позвоню и назначу репетицию на день моего приезда».

Вместе с Моисеем Соломоновичем Беленьким — директором Школы-студии ГОСЕТа Михоэлс зашел к писателю Дер Нистору, квартира которого находилась в том же доме, где размещался ГОСЕТ, достал из бокового кармана недопитую бутылку водки, разлил понемногу каждому, заткнул бутылку пробкой и сказал: «Это пусть останется до весны. У нас будет повод допить эту бутылку: весной будет большой праздник у всех евреев мира». Об этом мне рассказал Беленький уже в конце 80-х годов, и еще он поведал: «Поверьте мне, Михоэлс в Америке решал вопросы куда важнее, чем материальная помощь… Сегодня уже известно, что Михоэлс в США встречался с Хаимом Вейцманом — в то время руководителем Всемирного еврейского конгресса. Они говорили о роли, которую может сыграть СССР в создании еврейского государства на территории Палестины». Бутылка водки, принесенная Михоэлсом, осталась недопитой: вскоре его убили, а писателя Дер Нистора сгноили в тюрьме.

В конце декабря 1947 года в зале Политехнического музея чрезвычайно помпезно отмечалась тридцатая годовщина со дня смерти писателя Менделе Мойхер-Сфорим. Всего за месяц до этого, в конце ноября, произнес свою знаменитую «просионистскую» речь в ООН Громыко. Напомним несколько тезисов: «Еврейский народ перенес в последней войне исключительные бедствия и страдания. Эти бедствия и страдания, без преувеличения, не поддаются описанию. Их трудно выразить рядами сухих цифр о жертвах, понесенных еврейским народом от фашистских оккупантов. На территориях, где господствовали гитлеровцы, евреи подверглись почти полному физическому истреблению…

То обстоятельство, что ни одно западноевропейское государство не оказалось в состоянии обеспечить защиту элементарных прав еврейского народа и оградить его от насилий со стороны фашистских палачей, объясняет стремление евреев к созданию своего государства. Было бы несправедливо не считаться с этим и отрицать право еврейского народа на осуществление такого стремления. Отрицание такого права за еврейским народом нельзя оправдать, особенно учитывая все то, что он пережил за Вторую мировую войну».

Однако в конце декабря с Лубянки подули совсем другие ветры. Не уловил этого мудрый Соломон Михоэлс. Его дочь Наталья Соломоновна Вовси вспоминала, что во вступительном слове Михоэлс сказал: «Вениамин, отправившись на поиски земли обетованной, спрашивает встреченного по пути крестьянина: „Куды дорога на Эрец Исроэл?“ И вот недавно с трибуны Организации Объединенных Наций товарищ Громыко дал нам ответ на этот вопрос!»

Репетицию первого акта «Принца Реубейни» Михоэлс закончил в 12 часов дня 7 января 1948 года. Жить ему оставалось немногим более ста часов. Мечтам Михоэлса о постановке «Принца Реубейни» не суждено было сбыться.

По древнегреческой легенде, лебеди были посвящены богу Аполлону, в своих пророчествах предвидевшему, каким благом будет для них смерть, и завещавшему им умирать с пением и радостью. Так, по мнению Аполлона, следовало поступать всем мудрым и добрым. Михоэлс был именно таким. Но свою лебединую песнь он так и не исполнил…

…Если они — не сами пророки, то они — сыновья пророков…

С незапамятных дней мудрецы и маги, пророки и каббалисты знали — у имени своя магическая сила. Нередко имена оказывались яркой судьбоносной звездой. Человек, решившийся посвятить себя театру и принявший сценический псевдоним Михоэлс («Сын Михаила») в память о своем отце Михеле Мейеровиче, носил странноватую фамилию Вовси… Фамилия эта, весьма возможно, восходит ко временам библейских патриархов.

«…И сказал Господь Моисею, говоря: пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую Я даю сынам Израилевым; по одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. И послал их Моисей из пустыни Фаран, по повелению Господню, и все они мужи главные у сынов Израилевых. Вот имена их: из колена Рувимова Саммуа, сын Закхуров… Из колена Иудина Халев, сын Иефонниин… Из колена Неффалимова Нахбий, сын Вофсиев (Нахби, сын Вофси; Числа, 13:15)».

Казалось невероятным предположение, что родословная человека, известного в мировой культуре как Соломон Михоэлс, ведет свое начало от древнейшего иудейского колена Неффалимова, исчезнувшего бесследно и, как считают, навсегда — но это так.

Неффалим — шестой сын праотца иудеев Иакова, рожденный от служанки Валлы. Имя Неффалим нередко переводится как борец. Рахиль, жена Иакова, с которой в ту пору не было еще снято Богом наказание бесплодием, сказала мужу своему Иакову: «…вот служанка моя Валла; войди к ней: пусть она родит на колена мои, чтобы и я имела детей от нее… Валла зачала и родила Иакову сына. И сказала Рахиль: судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына. Посему нарекла ему имя: Дан. И еще зачала и родила Валла, служанка Рахилина, другого сына Иакову. И сказала Рахиль: борьбою сильною боролась я с сестрою моею и превозмогла. И нарекла ему имя: Неффалим» (Бытие, 30:3–8).

Колено Неффалимово отличилось в битвах с хананеями и было уважаемо древними иудеями. Но почти три тысячелетия тому назад земля Ханаанская, освоенная Неффалимовым коленом, была превращена в пустыню сирийским царем Венададом. А несколько позже, «…во дни Факея, царя Израильского, пришел Феглаф-фелласар, царь Ассирийский, и взял… всю землю Неффалимову, и переселил их в Ассирию» (4 Царств, 15:29). В 612 году до новой эры Ассирия была завоевана и безжалостно разграблена вавилонянами, а израильтяне — пленники ассирийцев — достались в наследство новым завоевателям. Среди них — и потомки колена Неффалимова — Вовси — пребывали здесь во времена вавилонского пленения.

Как известно, немногие вернулись из вавилонского пленения. Одни не могли этого сделать, а иные и сами не захотели. Прав был великий идишистский писатель XX века Исаак Башевис Зингер, написав: «В каждом поколении есть пропавшие колена… всегда найдутся напуганные перебежчики… листья опадают, но остаются ветви». Но потомки колена Неффалимова, скитаясь по странам еврейского рассеяния и храня верность вере своих предков, сберегли и гордую фамилию Вовси, дошедшую до наших дней… И лишь однажды, уже в наши времена, фамилия эта оказалась проклятой. Случилось это 13 января 1953 года, в пятую годовщину со дня гибели Михоэлса. В передовой статье газеты «Правда» сообщалось:

Та же фамилия — Вовси — была еще у одного актера — талантливого, знаменитого. Звали его Аркадий Григорьевич. Он сыграл немало ролей во втором МХАТе, в Театре имени Моссовета, в Ленкоме. И был изгнан из театра Ленком в 1952 году — за причастность к «Вовсям». А двоюродный брат его — Мирон Соломонович, еще совсем недавно служивший главным терапевтом Красной армии и в 1948 году избранный действительным членом Академии медицинских наук, был не только изгнан со своих должностей, но и арестован. От библейских времен до наших дней известно лишь три случая, когда фамилия Вовси была предана анафеме.

В начале XIX века потомки Неффалимова колена — Вовси — оказались на землях, доставшихся Российской империи вследствие очередного раздела Польши. Жили они вблизи города, возникшего рядом со старой крепостью Динабург. Город этот с 1893 года стал называться Двинск, а с 1920-го — Даугавпилс.

Менялось не только название города, но и названия улиц в нем. Улица, в 1990 году названная именем Михоэлса, когда-то была Постоялой. В 1935 году ее переименовали в Айзсаргу — так называлась латвийская военизированная организация. В 1940 году, когда Латвия стала советской, улица получила имя Молодежная (Яунатнес).

В XIX веке здесь, в доме № 4, жила семья Михеля Вовси — среднего сына Мейера Вовси, бедного местечкового ремесленника, который к тридцати годам стал богатым лесоторговцем и помещиком, управителем имения графа Зибельблатера — одного из видных в середине XIX века польских аристократов. Михелю Вовси досталось от отца небольшое мебельное предприятие, что позволило безбедно жить его семье. В семье было уже шестеро детей.

В марте 1890 года ожидалось появление на свет еще одного ребенка. Родители надеялись, что перед светлым праздником Пурим Бог дарует им девочку, которую они хотели назвать Эсфирью. Бог, впрочем, рассудил иначе, и 16 марта 1890 года Михель Вовси стал отцом… еще двоих сыновей, Хаима и Шлиомы — будущего Соломона Михоэлса.

Вот рассказ Хаима Вовси: «Первые самые ранние годы нашего детства почти полностью выпали из моей памяти, но моя мать постоянно повторяла: „Первые три года они были слабенькими, и никто не верил, что они выживут“. Из ее же рассказов я узнал, что нас кормила одна мамка-кормилица (мать нас не кормила). По свидетельствам знавших ее, была она женщиной простой, весьма экзальтированной, временами даже сумасбродной, быть может, это обстоятельство имело какое-то влияние на формирование темперамента Михоэлса.

Несомненно, большое влияние на развитие и оформление характера Михоэлса имела мать. Она была женщиной непосредственных возвышенных чувств, беззаветно любила своих детей и особенно нас, тогда еще маленьких».

На восьмой день жизни младенцев был исполнен ритуал, завещанный Богом потомкам Авраама («да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола»). Собравшиеся по этому торжественному случаю гости разделили радость с супругами Вовси, а старейшина Двинска реб Аврум, который уже много лет подряд отмечал свое девяностолетие, выпив рюмку водки, сказал Михелю Вовси: «Через год или два, даст Бог наш, родит тебе жена дочь, но радуйся сыновьям своим, сказано в Писании: „Венец стариков — сыновья сыновей…“ И еще запомни: славу твоему имени принесет Шлиома». Быть может, это выдумка старожилов Двинска, и возникла она уже тогда, когда Шлиома Вовси стал Соломоном Михоэлсом, Соломоном Мудрым, но разве это существенно?

Есть замечательное хасидское предание. Когда великому маггиду Бауэру из Межрича было пять лет, дом его отца сгорел. Видя убивающуюся от горя мать, сын попытался успокоить ее, пообещав, что, когда вырастет, построит новый дом. «Не о доме я плачу, — сказала мать. — Сгорело наше семейное древо, а корни наши восходят к древним раввинам из Палестины, жившим еще во II веке». Задумавшись, пятилетний Бауэр сказал: «Я создам новое семейное древо, которое будет начинаться с меня».

Немало повидал Динабург-Двинск-Даугавпилс за свою многовековую историю. Выросший вокруг старой крепости, заложенной на берегу Даугавы в 1298 году рыцарями Ливонского ордена, он неоднократно переходил из рук в руки, а с 1792 года отошел к России. К концу XIX века это был город с многонациональным населением, насчитывающий 73 тысячи жителей. Русские и литовцы, поляки и немцы, латыши и эстонцы, православные, католики, протестанты, раскольники. Немалую часть населения составляли евреи, которые, не имея права на жительство в сельской местности и больших городах, проживали в дозволенных царским правительством местах, занимаясь портняжным и ювелирным делом, мелкой торговлей, поденной работой.

Мирно соседствовали здесь евангелические училища, русские, латышские и польские школы, еврейские казенные гимназии. В конце XIX века в Двинске было три бесплатных еврейских училища для детей бедняков, а в 1901 году возникла образцовая школа-хедер, в которой и учились дети семьи Вовси. Хедеры — это народные вероисповедные школы, частные или общественные (так называемые талмудторы), которые уже много веков давали всем еврейским детям, даже самым бедным, возможность исполнять религиозную обязанность, завещанную предками, изучать Закон Божий и молитвы. Немало забавных историй о хедере, его обитателях, его содержателе и учителе-меламеде рассказали Перец, Шолом-Алейхем и другие писатели. Хедер в Двинске не был похож на большинство заведений такого типа. Среди его преподавателей не было дряхлых, измученных жизнью меламедов, избивающих розгами своих учеников по поводу и без повода.

Из воспоминаний Хаима Вовси: «С шестилетнего возраста нас определили в еврейскую школу — „хедер“. „Хедер“ — на еврейском языке значит „комната“. Вся школа действительно помещалась в одной комнате. Там стоял длинный стол, вокруг которого размещались пятнадцать — двадцать учеников.

Во главе стола сидел учитель, который обучал своих учеников книгам Священного Писания. Но прежде всего он обучал учеников еврейской грамоте, что отнимало всего три-четыре месяца. После этой? ученики уже могли бегло читать и писать, а затем приступали непосредственно к изучению Пятикнижия. Дети в хедере обучались около пяти-шести лет…»

В двинском хедере преподавали русский язык и литературу. Словом, сыновьям Михеля Вовси в школьные годы повезло. И хотя Михоэлс позднее утверждал, что «начал обучаться систематически светским наукам и русскому языку» лишь в тринадцать лет, как видим, это не совсем так. Хаим Вовси вспоминал, что «чтению на русском языке мы научились довольно оригинальным способом: мать часто выходила в город по делам или погулять и брала нас двоих с собой. Женщины в то время носили длинные платья со шлейфом. Мы, как два верных пажа, носили сзади ее шлейф. Руки был у нас заняты. Бегать и шалить было невозможно. И все наше внимание привлекали вывески магазинов, написанные на русском языке. На этих вывесках доморощенными живописцами были наивно изображены весьма незамысловатые предметы торговли. Все было нарисовано аляповато и примитивно. Но наше детское внимание было всецело поглощено этими вывесками. Рисунки на вывесках не отличались художественными формами…

И вот, прогуливаясь с мамой по городу, мы начали с ее помощью читать по складам эти вывески, а отсюда уже был один шаг к чтению начального учебника по русской грамоте, известного в то время под названием „Русская речь“, для детей младшего возраста… Вскоре в доме неожиданно появилась книга под названием „Чтец-декламатор“. Очевидно, тираж был очень большой, во всяком случае, у нас в Городе, у знакомых я часто встречал эту книгу… В то же время в доме появилась еще одна книга под названием „Энциклопедия“ издания Павленко. Книга была толстая, но удобная для чтения… Этот энциклопедический словарь был составлен умело и умно. И мы зачитывались обеими книгами. Для Соломона Михайловича „Чтец-декламатор“ и „Энциклопедия“ Павленко сыграли решающую роль. В „Чтеце-декламаторе“ было напечатано знаменитое стихотворение Брюсова „Каменщик“, прозвучавшее как протест против страдания политических заключенных, брошенных царским правительством в тюрьмы».

Надо ли говорить, что все это наложило отпечаток на человека, ставшего актером Соломоном Михоэлсом?

Не только хедеры существовали в Двинске — были также две еврейские ремесленные школы (для мальчиков и для девочек) и две общественные еврейские библиотеки. Большую часть жителей составляли бедные люди. В 1938 году, вспоминая о городе детства, Михоэлс писал: «Живя в латвийском городе Двинске, я был свидетелем разительной нищеты и убожества еврейского населения».

По данным из Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона, в 1897 году в Двинске и окрестностях проживало 32 400 евреев. Среди них купцов 1134 (из общего числа купцов 1370), крестьян 168, почетных граждан 113 (всего в городе 399). Многие евреи были заняты изготовлением одежды (около 5 тысяч). Фабрично-заводское производство в Двинске значительно уступало ремесленному, но на трех пуговичных фабриках работали в основном евреи.

Нищета миновала дом Вовси. У отца большой семьи домовладельца Михеля Мейеровича долго не было денежных забот. Головокружительные глубины Ветхого Завета, таинственные иносказания библейских притч, мистическая просветленность многих поколений мудрецов — толкователей Торы — вот что по-настоящему волновало душу Михеля Вовси. Своим детям он пытался привить доброжелательность не только к братьям по нации, но и ко всем людям вообще, ко всему живому.

Вот как вспоминал об отце Хаим Вовси: «Он был глубоко и искренне религиозен. Религиозные учения были для него миром прекрасных поэтических образов. При таком поэтическом восприятии религии уже не было места фанатизму… к середине 90-х годов прошлого (XIX. — М. Г.) столетия отец понял, что его дети должны строить свое будущее на знаниях светских наук, приобрести интеллигентные профессии…

Отец не был богатым человеком. К тому же он был обременен большой семьей. Ввиду этого ему пришлось пойти на большие жертвы, чтобы дать возможность детям получить светское образование… Все почти мальчики в семье, включая Михоэлса и меня, получили не только среднее, но и высшее образование, что в условиях царского режима было явлением совершенно исключительным».

И все же еще раз подчеркну, что Священное Писание всегда оставалось в доме Вовси важным элементом воспитания детей. Маленький Шлиома навсегда запомнил тишину, стоявшую в доме, когда отец на древнем языке читал Книгу Иова:

Растет ли тростник, где топи нет,

И встанет ли камыш, где нет воды?

Еще он свеж, не созрел для ножа,

Как вдруг сохнет прежде всех трав.

Вот участь тех, кто о Боге забыл,

И надежда отступника придет к концу.

На нити висит упование его.

(Пер. И. М. Дьяконова)

Михель Вовси хорошо знал историю своего народа, прекрасно пел еврейские народные песни, охотно затягивал хасидские песнопения; он был хорошим рассказчиком, и от него сыновья узнали немало романтических историй о библейских героях, о Бар-Кохбе, поднявшем народ на восстание против иноземных завоевателей; он любил стихи на библейские темы и часто читал детям «Газель» Байрона. Но чаще всего вспоминал мысль мудреца древности Шимона: «Мир стоит на трех основаниях — на Торе (ее изучение), на служении Богу и добрых делах». Но снова и снова возвращался отец к текстам Священного Писания, особенно часто — к Книге Иова:

Наг я вышел из чрева матери моей,

Наг и возвращусь.

Господь дал, Господь и взял,

Да будет имя Господне благословенно!

(Пер. И. М. Дьяконова)

Дни, когда дом Вовси посещали бродячие еврейские комедианты — пуримшпилеры, умевшие пересказывать библейские сказания языком театра, превращались в праздники. Особенно интересными были выступления бродячих артистов во время весеннего еврейского праздника Пурим. Комедианты-«пуримшпилеры» ходили из дома в дом и разыгрывали спектакли, посвященные легендарной Эсфири, которая спасла евреев древней Персии от жестокой расправы царедворца Амана. Дети обычно помогали представлению: при имени Амана они начинали вертеть трещотками и кричать изо всех сил, проявляя ненависть к человеку, пытавшемуся уничтожить еврейский народ. И, может быть, то, что составляло неповторимость Михоэлса-актера — выразительность жестов, умение без слов говорить о многом, — зарождалось именно в такие весенние дни.

Хороша была улица и детские игры на ней. Вместе со своими сверстниками Соломон и его братья придумывали клоунады, подобные тем, что они видели во время выступлений бродячих артистов. Отца пугала чрезмерная увлеченность сыновей пуримшпилерами; он настойчиво внушал детям свой религиозный опыт и правила, говорил о крайне отрицательном отношении Талмуда к театру. «Я родился и рос, — писал впоследствии Михоэлс, — в патриархально-набожной семье, где буквально всякое движение, каждый шаг сопровождались молитвой. Еще мой дед славился „хасидизмом“ — принадлежностью к ортодоксальной религиозной секте хасидов». Это несколько отстраненное, осторожное признание подобно ответу на вопрос о происхождении, так часто возникавший в советские времена. Вне сомнения, знаменитый актер до конца дней сберег сердечную связь с духовным наследием семьи, и хасидизм, со всеми его завораживающими легендами, преданиями, притчами, отпечатался в детском сознании и осенил весь жизненный путь Михоэлса.

Весь уклад дома Михеля Вовси, вся жизнь семьи определялись его глубокой приверженностью хасидскому учению. Это религиозное движение внутри иудаизма возникло в начале XVIII века и оказало значительное влияние на духовную жизнь евреев последующей эпохи. Основоположник хасидизма, «добрый чудотворец» Израиль бен Элизер (ок. 1700–1760), названный Баал Шем Товом (Владеющим Благим Именем Божьим), известен и по аббревиатуре БЕШТ. Он оставил ученикам не только многочисленные изречения (увы, не раз перетолкованные, искаженные в устной передаче), но и нетленное предание о прожитой им жизни.

В глуши Карпатских гор, между местечками Куты и Косов, Бешт прожил долгие годы, изучая каббалу в глубокой пещере над озером. Он копал глину в горах, затем эту глину продавала в городе его жена и как-то сводила концы с концами, а сам отшельник питался только пресным хлебом. В одиночестве и созерцании были произнесены слова основной формулы учения Бешта: «Вся земля полна Богом!» Бедный до такой степени, что «пальцы ног торчали у него из дырявых сапог», носивший, как галицийские крестьяне, короткий овчинный полушубок, всегда куривший «трубку Довбуша» (подаренную ему этим благородным разбойником), мудрец был прост, снисходителен и человеколюбив. Узнав свойства горных трав, он стал прославленным целителем. Но исцеляло прежде всего его слово, сообщавшее невероятные, казавшиеся законникам безумными, истины. Проповедь Бешта, да и все его поступки на деле звали к предельному самоограничению.

Прадед Михоэлса был учеником и последователем ребе Шнеурсона — одного из самых ученых евреев конца XVIII века, основателя литовско-белорусского, или рационального хасидизма.

Хасидизм — это не только вера, но еще и особый строй мышления — острый, парадоксальный, позволяющий смотреть на мир совершенно неожиданно, с разных точек зрения, и постичь скрытую сущность явлений. В доме Вовси, где звучали не только молитвы, сопровождаемые пением и танцами, но и притчи, изречения, рассказы о великих хасидах, такой стиль мышления усваивался естественно и глубоко. Вот почему, став взрослым человеком, Михоэлс так часто удивлял окружающих своим неожиданным восприятием обычных явлений.

Анастасия Павловна Потоцкая рассказывала, как Михоэлс, любуясь с Воробьевых гор залитой огнями Москвой, вдруг воскликнул: «Ну почему эту всю красоту видишь именно сверху?! Ведь там, внизу, это обычные будни. А отсюда — праздник! Только подумать: от будней до праздника — всего и надо, что самому приподняться!» Однажды Фаина Георгиевна Раневская сказала Михоэлсу: «Соломон Михайлович, в вас есть Бог», на что он ответил: «Если во мне и есть Бог, то он далеко в ссылке». Во всем этом столько хасидской мудрости и чудаковатости, что вспоминаются слова Исаака Бабеля: «В стройном здании хасидизма вышиблены окна и двери, но оно бессмертно, как душа матери… С вытекшими глазницами хасидизм все еще стоит на перекрестке веков истории».

Как известно последователям всех религий, вера движет горами. Но истинная вера — редкость… Вспомним здесь записанную Мартином Бубером хасидскую легенду: «Раввин Давид Лейкес, ученик Баал Шем Това, спросил хасидов своего зятя, равви Мотела из Чернобыля, вышедших встречать его, когда он пришел к ним в город: „Кто вы?“ Те ответили: „Мы — хасиды равви Мотела из Чернобыля“. Тогда равви Давид спросил: „Тверда ли ваша вера в учителя?“ Хасиды не ответили, ибо кто решится сказать, что вера его тверда. „Я расскажу вам, — сказал равви, — что такое вера. Однажды в субботу, как это не раз бывало, третья трапеза у Баал Шема затянулась до позднего вечера. Затем мы благословили трапезу стоя, сразу же прочли вечернюю молитву, совершили Хавдалу (молитву, произносимую над праздничным столом на исходе субботы) и сели за трапезу проводов субботы. Все мы были бедны, и не было у нас ни гроша, тем более в субботу. Однако когда после трапезы проводов субботы святой Баал Шем Тов сказал мне: „Давид, дай на медовый напиток“ — и я сунул руку в карман, хотя и знал, что там ничего нет, то нашел золотой, который и дал на медовый напиток“».

Михель Вовси всячески поощрял любовь сыновей к книгам, помня заповедь Талмуда: «Дыханьем детей, изучающих книгу, земля держится». Мать, услышав однажды, как маленький Шлиома сказал братьям: «Как хорошо, что у меня такой рост — я сумею сыграть роль Пипина Короткого!» — и, уловив в его словах горечь, вмешалась: «Сын мой, никогда больше не думай об этом. Ты невысокого роста, а ум у тебя очень высокий, и судьба тебя ждет высокая».

Многое внушили сыну родители, но одной добродетели — религиозного смирения — внушить будущему артисту они не смогли. По его собственным словам, верить в Бога он перестал в тринадцать лет (правда, сказал он об этом уже в советское время). Он разочаровался в религии, видя, что мольбы, искренние молитвы несчастных людей не доходят до Бога и нет им ни спасения, ни утешения. С такой по-детски страстной и непосредственной «претензии» к Богу начался путь мальчика в стремительно меняющуюся большую жизнь.

В начале XX века привычная для российских евреев духовная и культурная изолированность начала ослабевать; будоражащие идеи нового времени проникли и в замкнутую еврейскую среду. Молодежь приобщилась к революционному движению, политической борьбе. Преодоление вековой замкнутости, ломка казавшихся незыблемыми барьеров — основная примета этого переломного для России и ее еврейского населения времени. Вместе со становлением общественного сознания происходит и освоение новых культурных ценностей. В жизнь Соломона Вовси входит увлечение, определившее всю его будущую судьбу, — театр.

Михоэлс принадлежал, быть может, к последнему поколению жителей маленьких еврейских городков и поселений, для которых первым театральным впечатлением были не зрительный зал, занавес и актеры на сцене, а причудливо разодетые и размалеванные на манер ряженых люди, которые ходили по праздникам от дома к дому. «Я застал еще в городе мистерии. Сапожники и хлебопеки надевали бумажные костюмы и колпаки, брали в руки фонарь, деревянные мечи и ходили вечерами по домам, представляя смерть Артаксеркса», — вспоминает в автобиографии Ю. Н. Тынянов, родившийся, как он пишет, «часах в шести от мест рождения Михоэлса и Шагала». В автобиографии самого Михоэлса (написанной в 1928 году) об этом говорится так: «Интерес к театру обнаружил в раннем детстве, неизгладимое впечатление оставили пуримшпилеры, посещавшие наш дом ежегодно во время праздника Пурим… Захватывала театрально-обрядовая сторона еврейских праздников. В раннем детстве видел еще один из спектаклей еврейской труппы Фишзона. Ставили „Колдунью“. Спектакль произвел огромное, неизгладимое впечатление… До пятнадцати лет иных театральных впечатлений не имел».

Позволю себе небольшое «нелирическое» отступление.

Отроческие игры… В одной новелле Борхеса изображен великий ученый Средневековья Аверроэс, где-то в мусульманской Испании наблюдавший за игрой копошащихся в грязи детей. Это пытливое созерцание пересекается с мыслью об Аристотеле, некогда исследовавшем происхождение театра, родившегося, быть может, из подобной игры. Но понять древнего грека средневековый араб не в силах. Все-таки есть прозрачная, но непреодолимая граница между цивилизациями. Идея театра чужда миру классического ислама. Между тем еврейский театр имеет свою давнюю историю. Конечно, ортодоксальным иудеям чужды были и Еврипид, и Аристофан; источником и незыблемой основой еврейской культуры всегда было и осталось Писание. Но еврейские актеры и еврейские зрители не могли не ведать общечеловеческих чувств и страстей. Эти страсти вечны, эти глубокие чувства, в общем, просты. И вновь вспоминаются слова гениального и дерзновенного провидца Фридриха Ницше: «Там, где дионисические силы так неистово вздымаются, как мы это видим теперь в жизни, там уже, наверное, и Аполлон снизошел к нам, скрытый в облаке; и грядущее поколение, конечно, увидит воздействие красоты его во всей его роскоши».

Строгому и рассудительному отцу не по душе были увлечения сыновей «клоунскими штуками». Он приводил слова пророка Иеремии: «Я никогда не сидел в кругу веселящихся людей и не радовался», настойчиво напоминал одну из заповедей, высеченных Моисеем на скрижалях Завета: «Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». И все же, и все же… В Двинске был профессиональный русский театр, основанный антрепренером Медведевым, и в труппу этого театра поступил — наперекор всем правилам и невзирая на страшный семейный скандал — старший брат Шлиомы — Лев. Отец проклял его и выгнал из дому. Это событие долгое время было главной темой разговоров в семье; родственники шептались друг с другом, осуждали и жалели «грешника». Тем временем в душе младшего сына шла напряженная духовная работа. И вот в день своего рождения, 16 марта 1899 года, Шлиома Вовси пригласил всех родственников и друзей на спектакль «Грехи молодости», где он был и автором пьесы, и режиссером, и единственным исполнителем.

Сам Михоэлс никогда об этом спектакле не вспоминал и не рассказывал, но память о нем сохранили «зрители», которых так поразил в тот вечер девятилетний именинник… В первой сцене герой пьесы был еще мальчиком. Шлиома здесь играл самого себя: детская одежда, широкое лицо с характерным, как бы «перешибленным», носом, высокий крутой лоб. Густые черные волосы, необыкновенной силы печально лучащиеся глаза… Ребенок говорит о том, как прекрасна весна, о том, что на улице солнце, праздник Пурим, что ему хочется быть там, играть в веселые игры, а родители заставляют сидеть дома и изучать Тору. Постепенно впадая в отчаяние, он с яростью разбрасывает лежащие перед ним книги и тетради. В следующей сцене перед зрителями уже юноша — веселый, свободный. На нем длинные брюки и светлая сорочка. Прогуливаясь по улицам, он насвистывает, шутит с воображаемыми друзьями, но радость эта внезапно обрывается строгим зовом родителей, и юноша возвращается домой. Все это Шлиома искусно изображал с помощью жестов, мимики, модуляций голоса, заменяя отсутствующих партнеров. Далее происходят взросление и грехопадение «блудного сына». Вот он в праздничном костюме, в шляпе, с модным зонтом кутит с друзьями; беседы с ними завершаются плясками и пением веселых песен, не похожих на хасидские песнопения… И вдруг — полное перевоплощение: усталый, сгорбившийся «блудный сын» сидит за «столом», шляпа и зонт валяются на полу. Он произносит монолог, полный раскаяния и сожаления, объясняя все свершившееся «грехами молодости». Это была первая актерская и режиссерская удача Соломона Вовси — он заставил зрителей волноваться и переживать, смеяться и утирать слезы, и долго еще сидели они, потрясенные его игрой.

Быстро проходили праздники, еще быстрее пробегали счастливые часы игр на улице. Но, возвращаясь домой, дети продолжали изучать Тору. Отец по-прежнему внушал им мысль Гиллеля-старшего: необходимо изучать все Священное Писание, но помнить следует суть Торы: «Не делай ближнему того, чего себе не желаешь»; все остальное есть лишь толкование этой мысли, и ничему новому не научит даже меламед. Отец следил, чтобы сыновья исправно посещали хедер, который, как уже говорилось, в Двинске отличался от таких же учебных заведений в черте оседлости — здесь изучали русский язык и литературу. Именно в хедере Шлиома впервые услышал и полюбил стихи Пушкина, Лермонтова, Крылова. Он даже читал «Анчара» Пушкина и «Ангела» Лермонтова на вечерах в русской гимназии, гостями которой бывали ученики хедера.

С конца XIX века в Двинске существовал русский театр. Не только местные артисты, но и гастролеры выступали на его сцене. Именно здесь Михоэлс впервые увидел трагедию Шиллера «Мария Стюарт» с Горевой в главной роли и шекспировского «Гамлета» в исполнении известного в ту пору трагика Власова. Забегая вперед, заметим, что в 30-е годы Власов жил в Москве и часто ходил на спектакли ГОСЕТа. Мне рассказывали, что почти после каждой постановки «Короля Лира» он в своем неизменном наряде — черном коротком сюртуке и черном галстуке, вывязанном в виде банта, — являлся за кулисы к Михоэлсу, не скрывая своего возмущения: «Неужели вы не понимаете, что вам нельзя играть Лира?! Ведь Лир — это камея страданий, а у вас — ни камеи, ни страданий. Ваш щупленький, безбородый Лир даже не напоминает могущественного громовержца и великого страдальца. Играйте лучше героев Шолом-Алейхема, а не Шекспира!»

Но вернемся в Двинск начала прошлого века. Годы эти оказались непростыми для живших в городе евреев. Хотя они составляли большинство не только среди мелких кустарей и торгашей — много евреев было среди рабочих и интеллигентов, — погромы случались и здесь, и в конце концов в городе были созданы отряды самообороны. Но жизнь продолжалась. В марте 1903 года в дом Вовси пришел большой праздник — младшие сыновья Михеля Вовси отмечали Бар Мицву — день, когда подросток становился полноправным членом еврейской общины; у мальчиков это происходит в тринадцать лет. Погруженный в изучение Торы, Михель Вовси, казалось, не замечал, как быстро взрослеют дети. За молитвами он проглядел экономический и политический кризис, охвативший Россию в канун 1905 года. Тем неожиданнее был удар. Познав горечь разорения, семья Вовси переехала в Ригу, где в то время уже учились старшие сыновья.

В конце XIX — начале XX века Рига справедливо считалась одним из центров еврейской культуры. Здесь проживало около 25 тысяч евреев, многие из них были людьми «либеральных» профессий (адвокаты, врачи). Во главе еврейских обществ стояло отделение Общества распространения просвещения среди евреев, которое содержало не только еврейские школы и училища, но и библиотеку, и публичную читальню (около семи тысяч томов), финансировало деятельность комиссии для собирания архивных документов по истории евреев Прибалтики. В городе издавались еврейские газеты, ставились спектакли на еврейском языке.

В Риге жила близкая им семья Канторов, на поддержку которой рассчитывал Михель Вовси. Старшие сыновья прежде уже бывали в этом интеллигентном доме. Глава семьи Иегуда-Лейб Кантор — писатель, раввин, человек, имевший большой авторитет среди интеллигенции. Под влиянием своих образованных родителей он рано почувствовал влечение к светской еврейской литературе, хотя юношей считался примерным талмудистом. Получив религиозное образование, Иегуда Кантор отправился в Берлин изучать медицину. В 1874 году он написал стихотворение «Голос молодежи» — первый в еврейской литературе отголосок радикальных течений русской общественной мысли того времени. Он был берлинским корреспондентом русскоязычной еврейской газеты «Голос Москвы». Получив в 1879 году степень доктора медицины, Кантор переехал в Петербург, где работал вместе с доктором Гельмгольцем и одновременно был редактором газеты «Русский еврей». Основной целью своей жизни Иегуда Кантор считал распространение образования среди русского еврейства. Он стал первым редактором еврейского журнала в России, выпускаемого на русском языке. Среди сотрудников журнала были доктор Кацнельсон — видный журналист и ученый, один из редакторов Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона; известный поэт Яков Фруг. В доме Канторов Михоэлс познакомился со своей будущей женой — Саррой Иегудовной (Львовной) Кантор.

Революционные события 1905–1907 годов не оставили равнодушным ученика Рижского реального училища Соломона Вовси. В конце 1905 года он был избран в общегородской ученический комитет. Он выступал на митингах и собраниях, где читал поэму Бялика «Сказание о погроме» и с Удивительной, пронзающей силой передавал собравшимся страшную картину:

И все мертво кругом, и только на стропилах

Живой паук: он был, когда свершалось то, —

Спроси, и проплывут перед тобой картины:

Набитый пухом их распоротой перины

Распоротый живот — и гвоздь в ноздре живой;

С пробитым теменем повешенные люди;

Зарезанная мать и с ней, к остылой груди

Прильнувший губками, ребенок; — и другой,

Другой, разорванный с последним криком «мама!» —

И вот он — он глядит недвижно, молча, прямо

В Мои глаза и ждет отчета от Меня…

Слова трагического финала поэмы, исполненные негодования и сожаления, звучали в его исполнении страстным призывом к борьбе:

…И рви себя, горя бессильным гневом,

За волосы, и плачь, и зверем вой, —

И вьюга скроет вопль безумный твой

Своим насмешливым напевом…

(Пер. Вл. Жаботинского)

Из воспоминаний современников и самого Михоэлса известно, что он принимал участие в политических кружках, изучал прогрессивную литературу. «В промежутке 1905–1918 годов, — пишет Михоэлс в автобиографии, — я занимался педагогической деятельностью, читал на общеобразовательных курсах лекции по теории и истории литературы, по математике. Параллельно занимался еврейской партийной работой, изучал вопросы еврейской культуры и общественности». Мысли о настоящем и будущем своего народа, о национальной культуре не оставляли молодого Михоэлса. В те годы его любимым стихотворением было «Песок и звезды» Фруга:

Когда же исполнится, Господи Праведный, вещее слово?

Воззри на народ твой: в неволе, в бессилье, в нужде.

Песком мы давно уже стали средь мира земного

И топчет ногами нас всякий прохожий везде…

Здесь же, в Риге, Михоэлс впервые увидел игру выдающейся еврейской актрисы Эстер-Рахель Каминской. Этой актрисе был по силам любой жанр, начинала она с опереточных ролей, но постепенно репертуар ее обогащался. Она играла не только в пьесах еврейских авторов, но и в «Норе» Ибсена, «На дне» Горького. Ее игрой восторгались Станиславский, Москвин, Качалов. Возможно, впечатления от ее игры многое определили в жизни молодого Соломона Вовси. Позднее, вспоминая знаменитую актрису, он писал: «Уже тогда я мечтал стать актером. Но эти мечтания упрятал глубоко — я считал, что не обладаю достаточными способностями, чтобы посвятить себя актерской деятельности. Кроме того, мои родители отнеслись бы к подобному решению отрицательно: в среде, к которой принадлежала моя семья, профессия актера считалась зазорной. Если в столице небольшая часть актеров иногда проникала в другие слои общества, то в провинции, и особенно в еврейской среде, к ним относились отрицательно и никогда их не принимали. Я начал серьезно готовиться к совершенно другой профессии — меня очень тогда интересовала политическая адвокатура. Я воображал себя юристом, с героическими усилиями защищающим какого-то человека — обязательно революционера — и добивающимся его освобождения из-под стражи».

Убедив себя в том, что и юристу нужна актерская подготовка, Соломон Вовси берет уроки дикции у актера Велижева, впоследствии работавшего в Театре Мейерхольда. «Велижев много дал мне в смысле постановки голоса и дикции, но заявил, что актера из меня не выйдет, так как у меня нет для этого достаточных данных», — вспоминал Михоэлс.

И хотя профессия актера была для него тогда «лишь грезой», молодой Вовси не отказывался от возможности выступать на сцене. Вот что рассказывает об этом времени М. Воркель, руководитель драматического кружка, который посещал юный Вовси: «Довоенная Рига… Кружок любителей драматического искусства — кружок, в котором принимают участие передовые рабочие, учащаяся молодежь. Юный Михоэлс, тогда ученик реального училища, часто выступает на наших вечерах. Он читает стихи современных поэтов, увлекается новыми идеями преобразования театра. Помню, в один из этих вечеров известный художник Гартман сказал мне: „Да, этот Вовси должен ехать в Берлин учиться — из него выйдет первоклассный актер“. Мне вспоминается еще один вечер, устроенный в пользу еврейской народной столовой в Дубелтах. Из всех театральных выступлений особый интерес вызвало исполнение Вовси одного из произведений Шолом-Алейхема. Те, кто видел Михоэлса в молодые годы на сцене, мог предположить, что маленький Вовси станет одним из крупнейших актеров современности» (Советское искусство. 1935. 11 августа).

Огромное влияние на формирование личности будущего актера, как и прежде, оказывала атмосфера дома Иегуды Кантора. Двери гостеприимного дома этого просвещенного раввина всегда были открыты для молодых людей, интересовавшихся историей еврейства, русской и мировой культурой. Здесь говорили о новых произведениях Переца, Шолом-Алейхема; не менее горячо, чем еврейская классика, обсуждались сочинения Толстого, Чехова, Горького. На литературных вечерах в доме Кантора Шлиома Вовси читал стихи Бялика, Фруга, Пушкина, Крылова. Спустя много лет посетители этих вечеров вспоминали, с какой удивительной проникновенностью читал Михоэлс стихотворение Надсона:

Я рос тебе чужим, отверженный народ,

И не тебе я пел в минуты вдохновенья.

Твоих преданий мир, твоей печали гнет

Мне чужд, как и твои ученья.

И если б ты, как встарь, был счастлив и силен,

И если б не был ты унижен целым светом,

— Иным стремлением согрет и увлечен,

Я б не пришел к тебе с приветом.

Но в наши дни, когда под бременем скорбей

Ты гнешь чело свое и тщетно ждешь спасенья,

В те дни, когда одно название «еврей»

В устах толпы звучит как символ отверженья,

Когда твои враги, как стая жадных псов,

На части рвут тебя, ругаясь над тобою,

— Дай скромно стать и мне в ряды твоих бойцов,

Народ, обиженный судьбою!

В 1908 году Михоэлс окончил Рижское реальное училище. Он попытался поступить в Петербургский университет, но «процентная норма» не позволила ему осуществить это намерение. Тогда он поехал в Киев и поступил в Киевский коммерческий институт — единственное высшее учебное заведение, куда в те годы был открыт путь для еврейской молодежи. Знавшие Михоэлса люди отмечали: в этом коммерческом институте не было человека более чуждого коммерции, чем Вовси… Впрочем, известна его фраза: «Человек рождается богатым или бедным». Богатство это — отнюдь не деньги.

У студента Вовси был широкий круг интересов. Со свойственным ему упорством он занимался юридическими науками, высшей математикой, изучал с большим увлечением философию, русскую и западноевропейскую литературу. Именно в это время определился круг любимых писателей: Шекспир, Гоголь, Шолом-Алейхем, Перец. Увлеченность занятиями нисколько не умеряла жгучего интереса к окружающей жизни. Михоэлса влекло в самую ее гущу. Поговаривали, что он участвовал в студенческих волнениях 1911 года, приуроченных к годовщине смерти Льва Толстого, в результате — в числе многих других был исключен из института.

Однако имя Михоэлса в списках студентов вузов Российской империи, исключенных по этой причине, в документах Киевского охранного отделения, хранящихся в Центральном государственном архиве Украины, отсутствует.

Болезненным был в ту пору в России еврейский вопрос. Впрочем, когда этот «проклятый вопрос» не был болезненным?

«Трудно быть евреем» — это первая фраза из современного учебника иврита. Михоэлс рано осознал свое еврейство и все то роковое, что связано с кровной причастностью к народу, о прошлом, да и настоящем коего Генрих Гейне писал: «История еврейства прекрасна, однако современные евреи вредят древним, которых можно было бы поставить гораздо выше греков и римлян. Мне думается, если бы евреев не стало и если бы кто-нибудь узнал, что где-то находится экземпляр представителей этого народа, он бы пропутешествовал хоть сотню часов, чтобы увидеть его и пожать ему руку — а теперь нас избегают!.. История современных евреев трагична, но вздумай кто-нибудь написать об этой трагедии, его еще осмеют. Это трагичнее всего».

Едва развеялся мрак Средневековья и погасли в Европе костры инквизиции, евреи ощутили первое, еще слабое, но все крепнущее веяние антисемитизма нового образца — не религиозного, но бытового. Это веяние, ветерок в конце XIX века стал превращаться в бурю. Реакционеры, милитаристы и шовинисты, затеявшие во Франции знаменитое «дело Дрейфуса», отнюдь не были ни романтиками, ни идеалистами. Сторонниками военной диктатуры двигал расчет на то, что народные массы удастся одурачить… В Риге, в доме Кантора, велись нескончаемые разговоры об этом процессе, обо всех его перипетиях, завершившихся победой прогрессивных сил: в 1906 году Дрейфус был полностью оправдан.

В 1913-м Михоэлс стал очевидцем подобной провокации: именно в Киеве было сфабриковано «дело Бейлиса», всколыхнувшее всю Россию. Менахиму Бейлису было предъявлено обвинение в убийстве мальчика-христианина Андрея Ющинского, причем убийстве якобы ритуальном, то есть продиктованном требованиями иудейской религии. Эта грандиозная провокация могла привести к тяжелым последствиям для российских евреев. Играя на доверчивости и непросвещенности простых людей, черносотенцы распространяли дикие измышления об их кровожадности и зловредности. Вот что писала в эти дни петербургская газета «Русское знамя»: «Правительство обязано признать евреев народом, столь же опасным для жизни человечества, сколь опасны волки, скорпионы, гадюки, пауки ядовитые и прочая тварь, подлежащая истреблению за свое хищническое отношение к людям, и уничтожение которых поощряется законом… Жидов надо поставить искусственно в такие условия, чтобы они постоянно вымирали: вот в чем состоит ныне обязанность правительства и лучших людей страны». Но реакционеры и черносотенцы тщетно взывали к «лучшим людям страны». Среди тех, кто по праву носил это звание, никто не поддержал черную сотню. Напротив, очевидная ложность и абсурдность обвинения вызвали бурный всеобщий протест. Виднейшие представители научной и художественной интеллигенции безоговорочно встали на защиту невинного человека. Среди защитников Бейлиса были видные русские писатели: Горький, Короленко, Куприн, Андреев, Блок, многие известные ученые, деятели культуры. Сколько ни старались обвинители посеять ненависть к инородцам и иноверцам, пытаясь натравить массы на евреев, им не удалось приглушить присущее народу чувство справедливости. Доказательством этому стал оправдательный приговор Бейлису, вынесенный двенадцатью присяжными, среди которых десять принадлежали к крестьянскому сословию. «Дело Бейлиса» завершилось победой разума над ложью, торжеством гуманных идей и разоблачением мракобесия. Эта моральная победа сплотила евреев России, пробудила их национальные чувства, вызвала жгучий интерес к истории еврейского народа, его культуре и самобытности.

Но эти страшные дни не прошли бесследно, не каждый сумел пережить травлю, глумление, наветы. Михоэлс впоследствии рассказывал о двух лишившихся рассудка евреях. Их знал и жалел весь Киев. Один громко проклинал иудаизм и порывался провозглашать новую веру с амвона Софийского собора; другой бродил по улицам и рынкам города и, раздирая на себе одежду, заявлял: «Братья православные, это я убил бедного Андрюшу!»