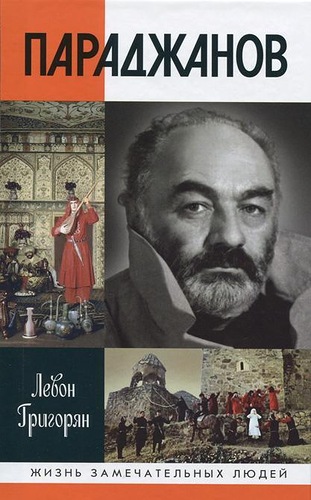

Левон Григорян

Параджанов

Когда погребают эпоху,

Надгробный псалом не звучит,

Крапиве, чертополоху

Украсить ее предстоит…

Возможно, когда-нибудь и нам будут завидовать, как завидуют тем, кто был свидетелем великих исторических событий. Когда-то на корабле Колумба раздался крик: «Земля!» — и перед глазами мореплавателей впервые предстал огромный и таинственный континент. Еще живы те, кто помнит, как в громе и пламени поднялся в небо космический корабль, уносящий первого человека в черную и загадочную бездну Космоса. А свидетели того, как впервые прозвучали проникновенные слова Нагорной проповеди, не догадывались, какая великая энергетика заключена в этих словах, навсегда изменивших мир.

Звездные часы истории обладают чарующей магией, которая начинает свою ворожбу лишь впоследствии… Сами свидетели этих мгновений вряд ли горят желанием воскликнуть: «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!» Вот и мы, свидетели того, как спустился по флагштоку Кремлевского Дворца красный флаг советской империи, вряд ли осознавали в тот миг, какое грандиозное историческое событие произошло на наших глазах… Итог каких грандиозных усилий, деяний и свершений подводит этот знаменатель. И чт

Так в чем же дело? Неужели мы действительно так рвемся назад? Неужели мы снова хотим жить в тех политических и экономических реалиях, в которых жили наши отцы и деды? Весьма сомнительно… Новое поколение встретит в штыки всех, кто попробует вернуть «старый мир». А вот ностальгировать — это с удовольствием. Единственное объяснение этому — обольстительная магия имперской культуры, и случай этот далеко не последний.

Ушли в небытие властные фараоны, но мы по-прежнему с восторгом замираем перед пирамидами, не задумываясь, что политы они потом и кровью возводивших их людей.

Давно замолкли хриплые крики «Хлеба и зрелищ!», превратились в прах жестокие цезари с их сомнительными шоу, дарованными народу в монументальном Колизее. Но величие этого удивительного сооружения, вобравшего в себя и кровь гладиаторов, и кровь первохристиан, раздираемых хищными зверями, находит в наших душах странный компромисс.

Единственное объяснение этому феномену, столь неумолимо перечеркивающему этические законы, слова, сказанные еще в античности: «Искусство вечно — жизнь коротка»…

Да, магия красоты воистину всесильна! И оказывается сильнее всех законов жизни и ее норм. И заложена эта страсть в нас, наверное, еще с тех далеких первобытных времен, когда одетый в косматые шкуры человек, почувствовав странное томление души, стал украшать стены своей пещеры рисунками. Кроме огня, согревающего его, кроме охоты, дающей ему еду, он почувствовал необходимость — искусства! И одно из первых великих достижений мировой культуры начинается там — с рисунков, оставшихся на стенах пещер Альтамиры… Удивительный прыжок оленя, запечатленный на камне, дошел до нас и продлится еще века.

Давным-давно настал грозный последний день Помпеи, и давно уже раскопана и изучена она, но удивительный, чарующий танец на фресках виллы Боргезе дошел до третьего тысячелетия и будет еще завораживать и в четвертом, и в пятом тысячелетиях.

Давно уже потух первобытный огонь и замолк грозный рык вождя, повелевавшего своим племенем, жившим в пещерах на юге Франции, но мастерство художника, запечатлевшего свою страсть, по-прежнему волнует и заставляет замирать наши сердца.

Во все времена властители понимали, что эта страсть сильнее их владеет человеческой душой, потому и старались поставить себе на службу эту страсть. Пусть этот необъяснимый зов льет воду на их мельницу! Крутит жернова их власти!

Наверное, самый лучший пример этому — всем знакомые хрестоматийные слова: «Из всех искусств важнейшим для нас является кино». Слова эти были продиктованы, разумеется, сугубо прагматическими, деловыми целями. Главным была не любовь к искусству, важен был бухгалтерский расчет: какое из искусств является самым массовым и, значит, самым результативным по своему воздействию.

Вот мы и подошли к содержанию нашего повествования…

Да, действительно, сталинская империя придавала большое значение кино. Только имперский размах мог создать 15 национальных кинематографий! Товарищ Сталин был не только лучшим другом пионеров и физкультурников, но и отъявленным кинематографистом, первейшим и, прямо скажем, весьма способным продюсером, приложившим руку к созданию многих известных картин. Знал, когда нужна комедия, а когда — патетика, сколько выдать на экран любви и сколько героизма. Такой феномен мировой культуры, как советский многонациональный кинематограф, был создан его властью. Что и говорить, советское кино отмечено призами самых престижных фестивалей, тому много свидетельств. Но сохранились и другие свидетельства…

Какой стон слышен со страниц дневников Довженко и Тарковского, с записей Эйзенштейна. Как много замечательных, великолепных замыслов было загублено грубой «акушерской» рукой еще в чреве.

Впрочем, история советского кино — не наша тема. Сегодня наш рассказ о режиссере, пострадавшем от империи более всех и наказанном строже остальных. Как ни велика чаша горечи, испитая и Эйзенштейном, и Тарковским, и многими другими режиссерами, их, во всяком случае, миновала тюремная камера.

А Параджанову — ибо именно он герой нашего рассказа — досталось как никому. Его присудили к пяти годам заключения в лагерях строгого режима на Украине, а в Грузии ему пришлось девять месяцев сидеть в тюрьме в ожидании приговора, и только ходатайство многих видных деятелей культуры помогло ему получить пять лет условно. Пятнадцать лет он был лишен возможности подойти к съемочной камере, ибо камера его зачастую ждала другая — тюремная.

Наш рассказ будет о его сложной и порой драматической судьбе, это рассказ о своеобразном Одиссее наших дней, прошедшем через разные страны, испытания и необыкновенные приключения.

Сразу возникают вопросы: почему, отчего, для чего нам нужен этот рассказ?

Потому, что из множества прекрасных режиссеров мира именно он включен в число десяти режиссеров, создавших, подобно Феллини, Бергману, Тарковскому, свой уникальный язык, на котором мог говорить только он. Оттого, что это, возможно, самый уникальный режиссер, одинаково свободно творивший в разных национальных культурах.

Его фильм «Тени забытых предков», удивительно передавший поэтические импульсы и особенности характера славянского этноса, стал одной из вершин украинского кино. Параджанов причислен к классикам этого кинематографа, и бюст его не случайно установлен на студии имени Довженко.

В Армении он причислен к классикам армянского кино. Его фильм «Цвет граната» стал наивысшим достижением армянской кинематографии. Музей Параджанова, открытый в Ереване, один из самых посещаемых.

В Грузии он снял фильм «Легенда о Сурамской крепости», удивительно точно передающий особенности грузинского характера, также ставший одним из лучших достижений грузинского кинематографа. И памятник ему украшает одну из площадей в центре Тбилиси.

И наконец, самым феноменальным является то, что он, художник, глубоко связанный с христианскими культурными традициями, в своей последней работе «Ашик-Кериб» столь же глубоко проник в сущность мусульманского менталитета и создал фильм, ставший событием исламской культуры. И лучшим памятником и подтверждением этому является то, что иранские режиссеры, собирающие в последнее время награды на лучших фестивалях, откровенно называют Параджанова своим духовным гуру и всегда с высоким уважением отзываются о нем. Образно говоря, они подтверждают, что «вышли из его шинели».

Все сказанное уже дает достаточное основание для рассказа об одном из самых интересных художников XX века — «герое того времени», оставившем яркий след в истории мирового кинематографа.

Но мы не ответили на последний вопрос: для чего?..

А для того, что при всей своей известности Параджанов и по сей день пребывает в терра инкогнито. За двадцать лет, прошедшие после его кончины, практически мало кто занимался серьезным исследованием его творчества. Многие ли знают, что он не только выдающийся режиссер, но и столь же интересный литератор, создавший свою поэтику, свой глубоко оригинальный стиль. Его книга «Исповедь» (Азбука, 2001), в которой впервые были собраны, проанализированы и расшифрованы его рукописи, стала сенсацией — открытием Параджанова как писателя.

Его рассказы, новеллы, сценарии и многие поэтические миниатюры явили целый мир, во многом столь же оригинальный и не похожий ни на что, сколь и его фильмы, имеющие свой уникальный стиль, свой язык, свое неподражаемое видение мира. Книга эта, изданная небольшим тиражом и разлетевшаяся в одночасье, давно стала раритетом. К сожалению, за прошедшие десять лет никто не попытался издать другие его новеллы и сценарии. Так и не дойдя в свое время до экрана, они и по сей день пребывают в неизвестности.

Образные и удивительно эмоциональные письма из заключения, изданные сначала в журнальном варианте, еще одно подтверждение его незаурядной литературной одаренности, но все остальные сокровища его эпистолярного жанра до сих пор так и не собраны и не расшифрованы.

На сегодняшний день, пожалуй, лучше всего исследована третья грань его разнообразной натуры — поиски в области пластики и оригинальных изобразительных решений. Выставки его коллажей много раз демонстрировались и в крупных европейских городах, и в Америке.

Неоднократно экспозиции его ассамбляжей и коллажей демонстрировались и в Москве. Изобразительные работы Параджанова сегодня привлекают коллекционеров, и цены на них стали резко возрастать. Вернейший показатель — появление разнообразных имитаций и всевозможных подделок под Параджанова. Коллаж в отличие от живописи подделать легко и торгаши этим весьма активно пользуются.

Если творчество Эйзенштейна давным-давно тщательно и академически, в лучшем смысле этого слова, исследовано, здесь в первую очередь надо вспомнить настоящую подвижническую работу Наума Клеймана, то Параджанову в этом вопросе не повезло. Внимательного исследователя он до сих пор ждет…

Финал его жизненного пути в 1990 году совпал со стартом нашей новой буржуазной революции, и имя Параджанова в выгодном ореоле «мученика режима» мгновенно стало торговым брендом. Начиная с «лихих девяностых» и по сей день этот привлекательный бренд активно используется. Чего только не связывают с его именем… И фонды Параджанова, возникающие и исчезающие после завершения ряда «благотворительных» акций. И киностудия «Параджанофф-фильм», и медали его имени, и поощрительные стипендии, и выставки-продажи… Как говорится, всё на продажу!..

Данная работа не ставит серьезных исследовательских задач. Это должны делать специалисты со специальными научными навыками. Будем надеяться, что такие работы рано или поздно появятся. Историки искусства совершали еще не такие открытия, проникая даже через толщу веков.

Повод для этой книги другой…

Случилось так, что многие дни своей жизни я был рядом с Параджановым, начиная с премьеры «Теней далеких предков» и до финала его жизненного пути, когда в опаленный жарой полдень читал над его могилой прощальные телеграммы от Тонино Гуэрры и других выдающихся деятелей культуры.

Работал ассистентом на фильме «Цвет граната», неоднократно в разные годы гостил в его доме и был свидетелем долгих театрализованных пиршеств в замечательной творческой атмосфере. Одним из первых встретил его после возвращения из заключения. Снял четыре фильма, исследующих его творчество. Моя книга «Три цвета одной страсти», начатая при жизни Параджанова и представленная ему в черновике, была, по сути, первой попыткой расшифровать его «иероглифы», попытаться найти «код Параджанова» и объяснить его широкому зрителю.

В данной работе стоит совершенно иная задача… Не проникновение в тайны его языка (порой действительно сложного), а желание понять причины возникновения этого непростого, во многом закодированного языка. Найти тайные ключи и родники его творчества. Что подпитывало, что вдохновляло и воодушевляло его. Из каких целебных ключей он черпал свою поистине фантастическую энергию. Что хотел крикнуть, несмотря на зажатый рот. Наконец, какую божественную истину он узрел, если так ее хотел выразить! А без участия Бога истину узреть невозможно…

На сугубо научном языке это называется найти геном его творчества. Задача, прямо скажем, весьма сложная, трудновыполнимая. Эта работа, еще раз подчеркнем, не скрупулезная, точно выверенная научная диссертация.

Для нашего маршрута выбраны другие ориентиры — замечательные как в художественном, так и аналитическом плане биографические книги Стефана Цвейга, яркие, во многом театрализованные жизнеописания Эдварда Радзинского и образные, биографические путешествия Петра Вайля, собранные в книге «Гений места». Ибо место рождения и обитания художника очень многое определяет и в его судьбе, и в архитектонике его сознания.

Основная драматургия его душевных конфликтов, тонкие детали будущих психологических сюжетов закладываются с первыми в

Таким образом, определимся с временной и пространственной системой координат.

Время на часах нашего «героя того времени» отмерено сталинской империей… Он пришел в мир, когда она делала только первые шаги, и ушел с ее последними часами. Всю жизнь он чувствовал ее дыхание и слышал тяжелые шаги неотступно идущего по пятам командора. Их синергетика настолько взаимосвязана, что к этой теме мы вынуждены будем возвращаться снова и снова…

А теперь, подобно тому, как, включая программу Goougle «Планета Земля», мы видим в вечном мире звезд нашу планету и можем укрупнить ее и приблизиться к любому месту, уточним пространственную точку выбранного нами маршрута.

Все ближе и ближе точка, с которой все началось… И первое дыхание, и первые шаги, и первые открытия… И на стремительно набегающей планете Параджанова мы несемся к теплому городу, где слово «тбили», то есть теплый, дало ему название. Еще ближе, еще теплей… Уже горячо — мы в серных, обжигающих источниках Тбилиси! Здесь начало…

Мне Тифлис горбатый снится,

Сазандарей стон звенит…

Город этот не стоит у моря, не расположился на холмах и не раскинулся в долине. Город этот, заложенный на теплых ключах, родился в тесноватой, но уютной и живописной колыбели и поднялся амфитеатром по склонам крутого каменистого ущелья. И стены этого природного цирка надежно, как бы изначально определив его благоприятную судьбу, прикрыли от дальних холодных ветров, сохранив, как в ладонях, тепло его источников — ласкающую негу целебных ключей.

Нет в этом городе башни, где большие часы вели бы отсчет времени, но ход его — неостанавливающийся вечный ход времени, над которым не властны ни жара и стужа, ни приходящие и уходящие властители: шахи, цари, президенты, — чувствуется здесь постоянно. Ибо роль часов с неумолимым бегом времени приняла на себя река, ставшая живым участником всех городских событий.

На этой реке принято было устраивать праздники, в эту реку стекались ручейки крови, обильно пролитой многочисленными мусульманскими набегами, эхом отражались от ее вод бурные политические страсти, кипевшие как в нашем веке, так и в минувших столетиях…

Кура, а именно так называется эта река, переступает здесь обычные речные функции. Будучи не судоходной, она долгие годы была кормилицей города: рыбак, закидывающий сети, был частью обычного городского пейзажа.

Кура была вдохновителем множества песен, стихов и пиров. Не случайно самые важные торжества когда-то отмечались на плотах, и эти проплывающие праздники тоже были частью городской жизни, символично подчеркивая бренность человеческого бытия.

В какое из мгновений ее вечного бега родился герой нашего повествования, и был ли этот миг чем-то отличен от других? Конечно же нет, да и установить или остановить это мгновение невозможно и не нужно.

Знает его, наверное, только Кура, помнящая тот миг, когда в доме Овсепа (Иосифа) Параджанова раздался первый крик младенца, пришедшего поразить мир многими своими деяниями. Но кто определил в тот миг рождения его будущую судьбу, даровав ему столь многие приключения и испытания, достойные Одиссея, мы не узнаем никогда.

Возможно, это был древний языческий армянский бог судьбы Грох, в переводе — Писатель! Судьба по-армянски «чакатагир», в переводе — лобная надпись, и наносит ее в миг рождения именно Писатель-Грох, и это тайное клеймо остается на лбу человека уже навсегда, определяя все его пути и дороги, взлеты и падения, радость и беду…

Воистину не случайно было сказано: «В начале было слово…»

Так неисповедимо переплетаются великие языческие и христианские прозрения, особо выделяя сакральное значение Слова… «…И Слово было от Бога…»

Через город этот не только река протекает, но и проходят многие караванные пути, и самым известным, конечно, является Великий Шелковый путь, соединявший Европу с Азией и очень многое определивший и в судьбе города, и в судьбе его обитателей.

Со всеми континентами просто, все имеют границы, кроме Европы и Азии… Даже школьник укажет на глобусе четкие очертания Африки и Австралии, Северной и Южной Америки. Но как обозначить границу между Европой и Азией?

Словно два страстных любовника, сплели они свои объятия, проникнув каждый в глубь другого. Как вбить клин между ними, как разорвать это любовно-вражеское сплетение? Одни считают, что границы Европы начинаются от Урала, другие полагают, что Великая Степь, или Дикое Поле, простирается до самой гряды Карпат, и Азия именно тут завершает свой долгий бег…

И только здесь, в узко зажатом пространстве между Черным и Каспийским морями, возникает определенность. Слева — Европа, справа — Азия. Одно из морей исторически принадлежит Европе, другое так же неоспоримо блещет азиатской лазурью. И как плод этого вечного противостояния и вечной любви-ненависти в самом центре горного края, вбитого, словно клин, между континентами, стоит город Тифлис, Тбилиси, где родился герой нашего повествования.

Город, возникший в узком лоне ущелья, принял семя двух разных континентов, влившихся в звонкую горную чашу, в которой бродит чарующий и смутный хмель евразизма. Здесь нет отторжения разных культур, нет векового спора между западниками и восточниками, здесь одинаково чудесно звучит и русский романс, и персидский напев. И скрипка, и кяманча одинаково властвуют над сердцами, наполняя их негой и страстью.

Город этот армяне, во времена Российской империи составлявшие большинство населения, именуют на своем наречии — Тифлисом, а грузины — Тбилиси, поскольку он был заложен Вахтангом Горгосалом, основавшим его у теплых (тбили) ключей.

Но поскольку у города этого есть свой заветный код, свой многое означающий пароль, стоило бы найти еще одно название…

Истинная сущность этого города, его основной нерв, характер и не остывающая страсть — это тамаша, то есть зрелище… И стоило бы его назвать Тамашакали, Тамашаван, Тамашабад… То есть — Зрелищеград! В самой архитектонике города, поднявшегося амфитеатром над рекой, есть момент непрерывающегося здесь никогда театрального зрелища. Его красивые резные балконы — по сути, удобные ложи, откуда всегда можно обозревать захватывающее уличное действо. Дворы — многоэтажные ярусы, а жизнь, этот всемогущий драматург и режиссер, разыгрывает самые темпераментные спектакли в замкнутой арене этих дворов, перебрасывая порой действие на сами ярусы и галереи окруживших его внутренних балконов.

Вы родились в Тифлисе, вы — тбилисец, вы живете в Зрелищеграде? Тогда выше голову, шире плечи, смените усталый шаг на горделивую легкую поступь — на вас смотрят со всех сторон, вы предмет внимания сотен глаз.

Очарование этого неожиданного, сумбурного, ни на что не похожего евразийского города в том, что театральное действие и острое желание смотреть и самому участвовать в зрелище-тамаше не стихает никогда. Расположенный у целительных источников, так эффективно омолаживающих тело, город в свою очередь омолаживает и взбадривает душу, насыщая ее желанием любить, наслаждаться и воспевать жизнь. Потому, осознавая силу этой живой воды, приникает к ней снова и снова…

Жизнелюбивых городов много, но редко где найдешь такую не остывающую страсть к зрелищу! Широко воспетая и признанная театральность Венеции — явление другого порядка: там скорее лукавство и тревожная мистика маски… Ощущение города на грани воды и суши, он то ли есть, то ли привиделся.

Там правит свой бал Фата-Моргана…

Здесь иной театр… Город, прочно стоящий на плодородной земле, любящий вкусно поесть, выпить, посплетничать, потешить душу выдумкой, забавой. Потому одно из любимых слов в его словаре — «масхара»… Означает оно поднять на смех, придумать что-то необычное, учудить…

Такой город не случайно возник на грани континентов, на перекрестке разных цивилизаций и разных торговых дорог. Здесь в первую очередь торговали, а не производили, отсюда желание выгодней представить свой товар ярким театрализованным способом. Говоря современным языком, умение пропиарить и прорекламировать свой товар здесь отшлифовывалось веками.

А ярмарка и театр — это побратимы… Незнакомец с индийским товаром встречался с незнакомцем с итальянским товаром, и каждый был волен в своем хвастовстве, не ограничен в своих возможностях. Мог уговаривать, прибегать к образным доводам, а в случае неудачи — скрыть свою досаду «масхарой».

Именно в таком городе родился и вырос герой нашего рассказа, открывая для себя шершавые стены грузинских крепостных башен, хранящих громкие возгласы рыцарских пиров. Прохладную задумчивость армянских храмов, воплотивших в себе печаль и силу. И лукавую негу восточных бань, где царит праздник и соблазн горячего тела.

Тбилиси был для Параджанова школой, университетом, духовной академией, и, чтобы понять сложную механику его души, мы еще не раз вернемся сюда.

А теперь самое время заглянуть в его анкетные данные…

Ищу человека…

Итак, Сергей Иосифович Параджанов родился 9 января 1924 года в городе Тбилиси, на улице Котэ Месхи, в доме 7. По национальности — армянин.

Родители: отец — Иосиф Параджанов, мать — Сирануш Бежанова. Мальчик был третьим ребенком в семье, старшие сестры — Аня и Рузанна.

31 мая 1942 года окончил русскую школу № 42. Учился плохо, об этом свидетельствуют выставленные оценки: алгебра — посредственно; геометрия — посредственно; тригонометрия — посредственно; естествознание — отлично; история — хорошо; география — посредственно; физика — посредственно; химия — хорошо; рисование — отлично.

Ну, что еще… Мтацминда, район, в котором он родился, один из старейших в городе. Для ориентира — это там, где на горе стоит телевизионная башня и расположен известный ресторан. К ресторану, выстроенному в стиле «сталинского классицизма», можно подняться на фуникулере, построенном еще при Российской империи. Местная достопримечательность. Вот, кажется, и все достоверные сведения, зато всевозможных легенд и баек тьма!

Говорят, что папа Параджанова сожительствовал с мамой Сталина и как-то за свой «ударный труд» получил 20 банок отличного орехового варенья (слегка засахарившегося).

Говорят, что закадычным другом детства Параджанова был сын Берии — Серго. Два Сергея воровали на правительственной даче розы и успешно продавали их на базаре, таким образом решая вопрос средств на кино и мороженое.

Говорят, что папе Параджанова принадлежал лучший в городе публичный дом, а за кассой сидела мама…

С каким блеском в глазах, как сочно, с подлинным актерским мастерством рассказываются эти байки. Порой складывается впечатление, что именно «байковеды» стали лучшими параджановедами. Во всяком случае, судя по фотографиям на всех выставках его коллажей, ретроспекциях фильмов и юбилеях, на сцену поднимается одна и та же «команда», хорошо сыгравшаяся «сборная». Лишних в этот «ближний круг» не берут…

Рассказов вокруг этого действительно большого художника набрался целый Эверест, и чем-то, кстати, эта ситуация напоминает историю «открытия» великой горы.

Уже были сделаны все величайшие географические открытия, прорыты Суэцкий и Панамский каналы, а о большой горе в центре Гималаев так и не было достоверных сведений. Долгое время за вершину принимали ложный пик и даже дали ему название — Гауризанкар.

Прошло время и, как и положено, все расставило на свои места. Открывать большую гору было не нужно, она существовала всегда и имела свое название — Джомолунгма — Мать Богов. Зато сегодня на ней толчется столько народу, желая приобщиться к славе известного места, что возникла новая проблема: Джомолунгма страшно засорена, на ней столько пустых банок, пластмассовых бутылок и прочего мусора, что организованы специальные экологические экспедиции по очистке территории.

Думается, что территория Параджанова тоже будет очищена от грязных слухов, намеков и клеветы.

А сейчас вернемся к немногим достоверным данным и попробуем понять, что они нам говорят. Вглядимся еще раз в школьные оценки.

Налицо явная склонность к гуманитарным наукам. К точным интерес посредственный. Зато явно выражена склонность к естествознанию, и вся дальнейшая жизнь Параджанова — подтверждение этому…

Его гуцулы в фильме «Тени забытых предков» поразили своей естественностью, это была не очередная имитация народной жизни, а подлинная жизнь с реальными героями. В его фильмах почти нет декораций, выстроенных в павильонах. Действие всегда происходит в настоящих горах, текут настоящие реки, шумят настоящие моря. В его исторических фильмах всегда естественные интерьеры: старинных монастырей, дворцов, караван-сараев, всегда настоящие деревенские дома с настоящей фактурой деревянных стен, естественность старинных кладбищ, пещерных жилищ и т. д.

И самое главное — жажда открытий естественных законов бытия. Во всех его лучших фильмах отчетливо проглядывает желание того, о чем так замечательно сказал Пастернак:

Во всем мне хочется дойти

до самой сути.

В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,

До их причины,

До оснований, до корней,

До сердцевины.

Все время схватывая нить

Судеб, событий,

Жить, думать, чувствовать, любить,

Свершать открытья.

В принципе все «параджановедение» укладывается в эти строчки, здесь все сказано о его фильмах, ибо эти слова могли быть девизом Параджанова.

Но мы, кажется, забегаем вперед — до авторских фильмов школьнику еще далеко. Сейчас лишь отметим, что единственное «отлично» он получил далеко не случайно и в желании «знать естество» — вся его страсть, вся его сущность: стремиться к открытию новых миров и уходить за новые горизонты. Страсть к естествознанию, знакомая, наверно, и Колумбу, и Одиссею.

И также, наверное, не случайно рядом с «отлично» за естествознание стоит «хорошо» за историю и химию. Большинство его фильмов именно исторические, а что касается химии, то «химичить» он тоже откровенно любил, и принимала эта любовь весьма изобретательные формы.

Говоря о способностях, обнаруженных в школьные годы, нельзя не вспомнить о безусловной музыкальной пластической одаренности. Об этом будем говорить отдельно. Сейчас только укажем на тот достоверный факт, что пропеть все партии из «Травиаты» или «Евгения Онегина» он мог запросто, и достоверные свидетельства этого мы еще приведем.

Теперь несколько слов о широко распространенной, кстати сначала им самим, байке, что единственной книгой в его доме был «Мойдодыр».

Вот здесь мэтр явно «химичит», но, поскольку эта байка давно взята на «вооружение», попробуем внести ясность в имеющиеся у нас анкетные данные.

Параджанову удалось осуществить то, о чем, наверное, мечтает каждый ребенок, — реализовать наяву любимую детскую сказку. И этой сказкой, которую ему прочитала мать, когда, заболев, он лежал дома, был «Ашик-Кериб» Лермонтова. Простуда прошла скоро, но заболел он этой сказкой надолго, на всю жизнь. Сказка о бездомном бродячем певце-ашуге настолько запала в душу, что спустя долгие годы он, осуществив мечту, экранизировал ее. Запало в душу и другое детское открытие — поэма Лермонтова «Демон», и, спустя годы, Параджанов написал замечательный сценарий и мечтал об экранизации. Неосуществленным оказался также услышанный в детстве «Бахчисарайский фонтан», по мотивам которого он написал еще один замечательный сценарий — «Дремлющий дворец». Так что слухи о невежестве его детских лет, как говорится, сильно преувеличены.

А вот еще несколько свидетельств.

О чем пишет заключенный в лагере строгого режима Губник в письме своему другу режиссеру Роману Балаяну: «Рома! Прочти, пожалуйста, Корнея Чуковского третий том — Оскар Уайльд, — ты все поймешь. Прочти два раза и дай прочесть Светлане. Это просто страшно — аналогия во всем…»

В данном случае речь идет не о детском поэте, авторе «Мойдодыра», а о другой стороне деятельности Чуковского — замечательного литературоведа, создавшего глубокое исследование об Оскаре Уайльде.

Арестант, восхищающийся литературоведческой работой… Тут есть о чем подумать…

В этом же письме он дает советы Балаяну по поводу его экранизации чеховской «Каштанки»: «…Не торопиться разыграть сюжет, а создать настроение „Анкор, еще анкор“ (речь идет об известной картине П. А. Федотова. — Л. Г.). Настроение Тулуза-Лотрека… Город, империя, импрессионизм, газовый свет, настроение людей и животных — все это потрясает».

А спустя несколько месяцев Параджанов пишет в письме жене Светлане: «Надо Суренчику (сын. — Л. Г.) прочесть: 1) Толстая — „Детство Лермонтова“. 2) „Подвиг Магеллана“ — Стефана Цвейга. Тебе надо прочесть: Чуковский К. — глава Оскар Уайльд».

Это не просто советы по художественной литературе. Речь идет об интеллектуальных, исследовательских произведениях. Таких доказательств можно привести огромное количество. В его тюремных письмах упоминаются Достоевский, Гоголь, мечта экранизировать Радищева и многое другое… В данном случае цитаты из писем выбраны для того, чтобы подчеркнуть и не остывающий интерес к Лермонтову, и сохранившийся даже в тюрьме интерес к естествознанию, к «зову Магеллана», «зову Улисса», отразившийся в обращении к античной тематике. А вот почему он «химичил», почему намеренно выставлял себя малограмотным, ничего не читающим невеждой, уже отдельная тема, об этом мы будем говорить ниже.

Прерывая — ненадолго — рассказ о доме и семье, скажем только, что его сестра Рузанна предпочла техническое направление и стала серьезным и известным специалистом в области исследования космоса. Работала в городе Королеве над созданием ракетного топлива. Еще одна «братская» перекличка с хорошими оценками по химии и естествознанию. Полагаю, не случайная… И брата и сестру всю жизнь влекли таинственные дали.

Таким образом, домыслы о том, что Параджанов рос в мещанской, обывательской семье, озабоченной только материальными проблемами, мягко говоря, неверны. А теперь пора вспомнить, что основная его учеба происходила не в школе № 42… Личность его сформировала аура города, в котором он рос и в котором делал первые открытия. Об этом, право, стоит говорить подробнее…

Аура (греч., дуновение ветерка) — особое состояние, предшествующее приступам эпилепсии, мигрени и др., имеющее различные проявления: чувства онемения, обдувания ветром, звона в ушах и т. д.

Словарь иностранных слов

Одна из любимых традиций города, в котором рос Параджанов, это поднять на рассвете еще сонного, удивленно хлопающего глазами гостя и повести его кушать — хаш… Впрочем, нет, хаш не кушают, его вкушают, и этот процесс превращен в священнодействие, строгий ритуал с вековыми правилами. Что же это за странный обычай и что скрывается за ним?

Хаш, наверное, самая грубая, варварская еда, но она же и еда для гурманов. Нет ничего примитивнее хаша. Это — всего лишь варево из говяжьих копыт, заправленное солью и неимоверным количеством чеснока. Но хаш — это и мерцание золотистого острого бульона, это янтарный суп, в котором плавают кусочки мяса, нежнее кожи ребенка. Гость будет вместе с хозяевами раздирать белую мякоть лаваша, глотать огненную синеву чачи и запивать ее резко пахнущим чесноком супом и, ощутив жар выглянувшего солнца в своем желудке, останется на всю жизнь благодарен. Ибо в это утро и в этот миг он поймает и ощутит ауру — дуновение ветерка, предшествующее истерии.

Хаш варится в больших котлах всю ночь. Мосластые жесткие копыта, способные нести всю тяжесть огромного быка, трансформируются под утро в другую субстанцию. Мясо отделяется от костей и превращается в нечто иное.

Это «нечто» можно не жевать, а пропускать сквозь зубы, это «перевоплотившееся» мясо можно просто глотать, как золотистый нектар, волнующий и возбуждающий, подобно ауре хмельного рассвета, встающего над городом.

Хаш!.. Самая грубая, самая нежная, самая опьяняющая еда. В его корне армянское слово «хашел» — варить, но еда эта, с небольшой разницей в ритуалах и рецептах приготовления, одинаково любима и грузинами и азербайджанцами.

И Параджанов на самом рассвете своей жизни приобщился к хашу. Этой странной еде, объединяющей в едином экстазе грузчиков и артистов, таксистов и педагогов, патрициев и плебеев, депутатов и избирателей. Самая демократичная, простая еда и в то же время изысканное блюдо для ценителей, для гурманов.

И мальчик, еще в отчем доме вкусивший хаш, возможно, именно тогда, на заре жизни, сделал одно из своих первых открытий. Ибо вкусом, открытым в детстве, был вкус трансформированного мяса!.. Преображенное на его глазах из грубого — в нежное, из варварского — в изысканное, из безобразного — в золотистый острый мед, вызывающий экстаз.

Так ли это состоялось или не так, мы никогда с точностью не определим. Но очевидно, что алгоритм трансформации, преображения, перевоплощения станет основным в его жизни и творчестве, и мы увидим это в дальнейшем нашем маршруте на множестве примеров и фактов. Сейчас же вспомним лишь его удивительное преображение из украинского кинематографиста в армянского кинорежиссера. Переход в творчестве от сугубо христианского кино («Сурамская крепость») к чисто исламскому («Ашик-Кериб»).

Этот редкий случай в истории искусства не может быть случайным. Ответ может быть только в фундаменте закладывающегося дома: какой камень лег в основу, какое из открытий детства поразило и прошло через всю жизнь.

Хаш — это первое и второе… Для супа он слишком плотен, ложкой его редко едят… Накрошив в тарелку побольше сухого лаваша, иногда едят просто руками… Грань между «первым» и «вторым» блюдом здесь не ощутима, как и во всяком перевоплощении.

Мы вспомним хаш, когда в его биографии дойдем до главной трансформации его жизни… До почти необъяснимого, загадочного, не поддающегося логике перевоплощения в творчестве, изменившего всю его жизнь.

Хаш! Еда детства… рассветное открытие. Эти парадоксы нам еще пригодятся…

Какая мука — искать нужное слово, какая радость, когда оно наконец вылетает, словно само зная свое значение. Вот так из уст великого поэта Хлебникова на заре авиации удивительно вылетело в наш язык слово — летчик. Не иностранное — пилотировать, а летать, не пилот, а летчик. Просто и гениально.

За многое низкий поклон Солженицыну и в том числе — за введенное в употребление удивительно емкое слово — образованщина. Все сказано про наше время.

Вечная слава Интернету!

Но вместе с его приходом в наш быт наступило глобальное неуважение к точности слова. Какая разница — пара ошибок…

Для чего эти сентенции? Для того, чтобы признаться в своей ошибке. Сознательной, надо сказать.

Говоря об атмосфере города, в котором рос Параджанов, я написал аура города, зная, что, открыв словарь, приведу точное его значение.

Здесь не было большого лукавства. Именно так для обозначения среды, атмосферы чаще всего используется нынче достаточно популярное слово — аура.

Но если мы хотим лучше представить, что он впитывал с детства, какая тайная энергетика подпитывала его, какие трудно объяснимые, но столь действенные флюиды оказали на него формирующее воздействие, то тогда нам нужна именно аура в своем точном значении.

Все знавшие Параджанова подтвердят, какая психическая энергетика, доводящая до «звона в ушах», исходила от него. Находиться в его обществе всегда было безумно интересно, но в то же время очень утомительно. Не будет преувеличением сказать, что от него шли волны, близкие к «перманентной истерии». Потому, независимо от возраста, в его обществе уставали все, рано или поздно «чувствуя онемение, обдувание ветром, звон в ушах».

Он часами безостановочно творил. Был одновременно и литератором, и художником. Как писатель рассказывал всевозможные сценарии, придумывал рассказы и новеллы, а руки в это время без конца рисовали, клеили коллажи из разбитой посуды, различной дешевой бижутерии.

Безусловно, это была сублимация… трансформация, преображение запертой энергии. Пятнадцать лет его не подпускали к съемочной камере, а тень камеры тюремной со зловещей решеткой следовала рядом. И, словно ощущая под ногами эту решетчатую тень, он ускорял шаг — успеть бы, успеть…

Все это так… Но по воспоминаниям свидетелей его учебы во ВГИКе и работе ассистентом на студии имени Довженко он и в молодости отличался неуемной энергией. Всегда возбужден, всегда чрезмерен. И потому, пытаясь разгадать код его уникальной личности, невольно приходишь к выводу, что его во многом определила атмосфера, точнее, аура города, в котором он рос.

Энергетика двух континентов, сошедшихся вплотную и слившихся в едином дыхании, не могла не оставить своего следа. Множество путешественников, приезжавших в Тбилиси в разные годы и по разному поводу, отмечали особый характер эмоциональной приподнятости, присущий этому городу.

Возможно, в этом один из его секретов. Давайте задумаемся: почему живет спокойно Берлин, забыв, как яростно крушил свою знаменитую стену. Москва неохотно вспоминает три экзальтированных дня исторического путча. Давно замолк гром барабанов на киевском майдане…

Но Тбилиси бурлит по-прежнему, и вот уже который год состояние, близкое к истерии, охватывает здесь всех снова и снова.

Подбирая ключи к коду Параджанова, обратимся к серным ключам этого города.

Не торопись ступать на этот склон,

Чтоб к запаху привыкло обонянье;

Потом мешать уже не будет он…

При всем изобилии храмов: православных, католических, иудейских, мусульманских — истинными храмами этого города являются бани.

А подлинной, объединяющей всех «мессой» служит омовение — праздник горячего тела. Город, как было сказано, основали у обжигающих серных источников, вытекающих из самых недр земли.

Откуда они исходят? Не здесь ли врата Ада? Резкий, тяжелый, неприятный запах идет от тех серных вод. Он обдает вас даже в вагоне метро, когда с воем и грохотом он проносится через глубокие подземные недра, и жутковатое ощущение ада, который, возможно, где-то здесь, совсем рядом, выступит на вашей коже липким потом.

Впрочем, утешьтесь: если ад здесь, близко, то и рай в двух шагах. Для этого достаточно вступить под гулкие своды тбилисских бань. Восторженные отзывы от посещения их, близкие по экстазу к истерии ауры, оставили многие, но, пожалуй, лучше всех их описали Пушкин и Дюма. Что же здесь происходит? Какая литургия тут идет?

В тбилисских банях вас грубо и больно «насилуют», но здесь же умеют и удивительно нежно ласкать. Сперва на вас прыгает жилистый черный терщик. У него — острые, твердые, как копыта, пятки на мохнатых толстых — бычьих — ногах.

Он берет вас за шею и пригибает на каменное ложе, он ходит по вашей спине и бьет своими пятками-копытами по ребрам и позвонкам, и вы кричите от боли.

Но все это лишь начало, цветочки, ибо, выхватив жесткую ковровую рукавицу, терщик начинает сдирать с вас кожу, и теперь вам хочется кричать от стыда, так как вы и не подозревали, сколько вонючей черной грязи выходит из ваших пор.

Это — ад вне всякого сомнения, потому что вас душит горячий серный пар, пахнущий тухлыми яйцами, а неистовый, молчаливо приплясывающий терщик теперь деловито обмазывает вас отвратительной черной грязью, темнее и пакостнее всех ваших грехов. Вот оно — возмездие! Пришел час расплаты. Но — терпение: рай близко. Вот, бесцеремонно пригнув вашу голову, терщик низвергает на вас ведра воды. Она гремит в ушах, и кажется, что вас подхватит и унесет с мутными потоками, что льют с вашего тела.

Неужели вы и в самом деле были так грязны? Почему не подозревали об этом, когда мылись в домашней ванне лучшими ароматными шампунями?

И вдруг — наступает тишина. Ваш враг, ваш мучитель молчаливый, черный терщик касается вас нежно-нежно и даже не рукой, а пеной. Эта пена истекает из большого полотняного пузыря, ей нет конца и предела, она заполняет вас всего… Из вас сделали хаш. Трансформировали в «нечто», и ваша кожа теперь — нежна, розова и девственна, как у ребенка, и теперь вам хочется стонать не от боли, а от заполнившей вас ласковой неги. Наконец вы опускаетесь в мраморный бассейн с мягкой водой, окончательно превращающей вашу кожу в бархат, и благословляете этот миг, когда ад и рай сошлись так близко.

Бани — альфа и омега теплого города, его особенность, своеобразный гербовый знак. И Параджанов — герой нашего рассказа — рос в этом городе. Городе, поднявшемся на сере и чертовщине, без которой нельзя представить самого Параджанова. Он — сын этого города, его плоть и кровь. Вздумай кто рисовать портрет Тбилиси, тот горячий и лукавый дух, что живет в нем, ему следовало бы заглянуть в глаза Параджанова — в их непередаваемый, насмешливый блеск. В этом веселом, озорном, всегда улыбчивом сатире словно воплотилась вся удивительная энергетика этого города, вся его аура. Она тяжело дышит серой своих вод, но превращает кожу в шелк. Она кипит в паре, идущем из огромных котлов, в которых варят хаш и перевоплощают мясо в «нечто»… Она плачет в ястребином трио сазандари (восточные музыканты), умеющих своими толстыми кроваво-красными губами извлекать из дудука и зурны то томные, ласкающие сердце звуки, то разрывать его пронзительными и страстными стонами.

Параджанов — сама щедрость и алчность, доброта и жестокость, верность и коварство своего города. Он дарил дорогие подарки незнакомцам, но часто оказывался несправедлив к своим друзьям. Бывал и отзывчив, и неблагодарен. «Прелестен, но невыносим» — таким девизом он украсил выставку своих работ.

Добавим, что слова эти были сказаны человеком, хорошо знавшим Параджанова, — это слова его жены, испившей в полной мере его парадоксальный «коктейль»…

Мы еще вернемся в этот город и побродим по его улицам, как возвращался к нему снова и снова Параджанов. Но сейчас, коль уж мы забрели в банный квартал, вспомним, как показал бани сам Параджанов. Чем запомнились они ему… И что он рассказал о своих первых детских открытиях.

Прямая обязанность художника —

показывать, а не доказывать…

Потоки дождя низвергаются на острые купола Санаинского монастыря, духовной академии, поднявшейся в заповедной глуши армянских гор.

Ночь… Молния… Потоп…

А утром снова безмятежное пение птиц, улыбчивое солнце и горестные монахи, печально извлекающие из подвалов свои сокровища. Это книги!.. Сотни, тысячи бесценных манускриптов. Разложенные для просушки на крутых скатах крыш, напоминающих горные склоны, книги эти хранят чудо и тайну обретенного слова — великую и по сей день зовущую магию логоса… Порыв ветра шелестит страницами, перелистывает их.

И этот единственный звук, нарушивший тишину, дает ощущение ворожбы. Книги ожили. Всегда безмолвные, сейчас они обрели голос и, подставив себя солнцу, о чем-то вспоминают, мечтают, переговариваются…

Среди этого моря книг, а повторяющиеся один за другим скаты храмовых крыш рождают иллюзию набегающих волн, лежит, широко раскинув руки (распятие?), мальчик. Он тоже то ли вбирает солнечные лучи, то ли плывет, как щепка, в этом море с набегающими волнами книг. Задумчивый взгляд говорит, что сейчас он весь во власти этого таинственного шелеста, этого тайного зова, и, поднявшись, он переходит от одной из этих книжных волн к другой, раскрывает древние манускрипты, вглядывается в них…

Глубокие, сочные краски знаменитых армянских миниатюр. Киноварь, пурпур, густая синь. Черный, суровый камень армянских церквей, обступивший со всех сторон. Этот мальчик — Арутин Саядян, юный слушатель духовной академии, который станет прославленным поэтом Закавказья Саят-Новой, творящим удивительно легко и свободно на армянском, грузинском, азербайджанском языках. В его судьбе удивительно много биографических параллелей с Параджановым, снявшим свой фильм «Цвет граната» (первое название «Саят-Нова») об известном поэте.

Они оба родились в Тифлисе, прошли множество стран, изведали славу и царский гнев. Одного затем сослали в монастырь, другого — в «зону». И оба, изведав множество страстей, передали нам их краски: и страстные, и нежные, и тревожные.

Мальчик, схватившись за гремящую железную цепь, свисающую с купола, начинает раскачиваться, как маятник, и… оказывается в Тифлисе, где снова открывает краски окружающего мира.

Вот мастерская красильщиков: из густого пара извлекается огромный моток шерстяных ниток и, упав в таз, завораживает яркостью сочного пурпура, затем в таз падает другой огромный моток и дышит, клубится синим паром. Их перекличка с цветами, открытыми в древних манускриптах, очевидна.

А вот другая мастерская: здесь из этих ниток ткут столь знаменитые армянские ковры. И волшебство цвета превращается в колдовской узор орнамента. Мальчик, так же задумчиво вглядываясь в сделанное открытие цвета, теперь ищет звук! И пальцы его перебирают струны-нити коврового станка. И мы оказываемся в мастерской музыкальных инструментов.

Музыканты пробуют новые инструменты, они разные и разное богатство звуков льется на нас как водопад.

В этих кадрах предстает отчетливое стремление режиссера передать основы рождающегося творческого сознания будущего поэта.

Первые открытия мира он делает в храмах, библиотеках, мастерских… Только тогда, когда нить красоты сплетется в единый узор с нитью ремесла, возможно рождение великого искусства и великого поэта. Какое простое и в то же время ошеломляющее своей поэтичностью, образностью и точностью проникновение в генезис творчества!

Здесь на биографические черты героя фильма отчетливо накладывается автобиографическая проекция. В детстве, сбегая с высот Мтацминды по кривым улочкам на Хлебную площадь, где сейчас навек застыл в бронзе его прыжок, он, конечно, и подумать не мог, что когда-нибудь его скульптурное изображение украсит одну из самых старых площадей города.

А тогда, в детстве, здесь еще шумел старый ремесленный Тифлис с мастерскими и лавками красильщиков, ткачей, оружейников и музыкантов. Всю жизнь он мечтал снять автобиографический фильм «Исповедь», но успел показать свое детство только в «Цвете граната». Поразивший его детское воображение мир старых мастеров-варпетов — первое приобщение к красоте цвета и звука. Здесь шумел главный театр города — майдан.

Турецкое это слово одинаково прижилось и на Украине, и в Грузии. И основными актерами в этом колоритном театре его детства были кинто — мелкие предприниматели (пользуясь современной терминологией).

Здесь был караван-сарай, торговые ряды Манташева (Манташян), известного нефтепромышленника, одного из первых олигархов Российской империи. И сердцем этого района была так образно нареченная Хлебная площадь. Район назывался Харпух, что по-армянски означает «насморк»…

Столь оригинальное название этого старейшего района города пришло из Средневековья. Арабы, в отличие от турков так и не одолевшие Второй Рим, возвращались удрученно от стен непобежденного Констатинополя и на обратном пути в свои пустыни вдруг увидели в покоренной Грузии прекрасные румейские бани.

Немедленно был издан приказ разрушить непривычные бани до основания, но тут у начальника случилась неприятность — сильнейший насморк. Окунувшись в горячие воды и немедленно исцелившись, он сменил гнев на милость и решил сохранить этот ценнейший источник. Так, благодаря сильнейшему чиху начальника, и выжил этот самый колоритный район города, воплотивший в себе весь его дух, всю его ауру…

Но давайте проследим, куда дальше бежит мальчик, так полюбивший естествознание. Сейчас мы получим еще одно объяснение его единственной оценке «отлично»…

Рядом с Хлебной площадью располагается та самая «заразная» достопримечательность города, оставившая неизгладимый след и в душе мальчика Арутина, и в душе героя нашего рассказа, сумевшего так образно исповедаться о своей «болезни»… Взбежать на эти круглые купола ничего не стоит.

Мальчик на экране после Санаинского монастыря оказывается на другой кровле…

Здесь не аскетичные острые конструкции христианского храма, а круглые, чувственные купола, явно напоминающие по форме женские груди. Не холодные горные ветры их обдувают, а тепло горячего пара, идущего изнутри…

Это знаменитые серные бани, прошедшие через жизнь и Саят-Новы, и Параджанова хотя бы по той простой причине, что домашних ванн не было в детстве ни того ни другого. Весь город мылся в банях.

Задумав дать первый толчок сознанию через так образно раскрытый мир книг, Параджанов поднимает своего героя на новую крышу, с высоты которой он открывает новые горизонты прекрасного: сейчас перед ним не царство духа, а территория плоти, праздник горячего тела.

Заглянув в крохотное оконце, он видит розовую женскую грудь в тумане клубящегося пара. Одна из грудей символично прикрыта спиралью перламутрово-розовой раковины. Красавицу моют в мраморном бассейне, под грубой ковровой рукавицей тело ее сияет мраморной белизной. И мальчик в восторге и ужасе от сделанного открытия, от приобщения к еще одному чуду открываемого им мира…

После тайной литургии духа, представшей ему в загадочном зове шелестящих книжных страниц, он приобщается к еще одному таинству — манящему зову прекрасного тела.

И эта литургия — еще одна грань естествознания, она имеет свои законы и обряды, ибо именно в сосуде тела заключено вино духа. У него своя власть, своя ворожба…

Не в райских садах вкусил герой фильма грешную сладость яблока, с высокой крыши бани сделал он свое открытие.

Клубятся за тесным оконцем серные пары, густой запах горячего тела обдает и дурманит его. Мальчик в смятении откидывается на округлость купола, и стена за ним вдруг покрывается льющейся влагой.

На что намекает Параджанов? Что это — первое детское приобщение к острой, сладостной муке, к которой так или иначе приобщаются мальчики?

Коды Параджанова не всегда нуждаются в расшифровке. Их сила в поэтике неожиданно найденных образов. Они удивительно тактичны в своем легком намеке, но за ними всегда исследовательский интерес. И в данном случае нам ценно то, как Параджанов приоткрывает одну из тайных страниц своих детских воспоминаний, создает биографическую сагу о приобщении к запретному и сладостному плоду. Сплетает в единую нить биографию героя своего фильма и свои детские открытия, показав их на экране так откровенно и так поэтично.

Мы останавливаемся на этом эпизоде столь подробно, потому что через все свои фильмы он снова и снова будет воспевать яркие краски мира, воплощенные в двух параллелях — зове духа и зове плоти…

«Как идет к его одежде цвет коралловый тюрбана!

Он справляется о ценах гуланшарского майдана».

Гуланшаро — это портовый город, феерию которого развернул в удивительной красоте и фантазии Параджанов в своем фильме «Легенда о Сурамской крепости». Но до этого фильма, до этого очередного порта в его одиссее нам еще плыть и плыть…

А сейчас попробуем разобраться, откуда ему привиделся этот сказочный город, не отмеченный на картах, не похожий ни на Батуми, ни на Трапезунд, ни на какой-либо близлежащий порт.

При жизни не успел спросить, вот и осталась загадка, на которую долго не мог получить вразумительного ответа. Поиски привели к поэме Руставели «Витязь в тигровой шкуре» — здесь встречается это название.

Дальнейшее оказалось еще более интересным. Выяснилось, что так на Востоке когда-то давно называли Венецию… Можно теперь только гадать, случайно или весьма даже не случайно вернул из небытия Параджанов это название, что он этим хотел сказать. Ведь герои его фильма не едут в Венецию и не имеют никакого отношения к персонажам замечательной поэмы Руставели.

Об этом подробно поговорим, когда речь пойдет о «Легенде о Сурамской крепости». А сейчас о том, каким описывает Гуланшаро Руставели. Он возникает у него как щедрый, гостеприимный торговый город. Не напоминает ли он Тифлис?

Нет на картах страны детства, как нет ни на одной карте мира города Гуланшаро… Что же так поразило его память, что спустя годы он вызвал его из своих первых детских открытий?

Хотя наш «юный корнет» (вспомним его земляка Окуджаву) получил уже аттестат зрелости и хочет отправиться в дальние края, не будем пока спешить покинуть город его детства. Мы еще не прошли по всем его кривым переулкам, не преодолели все его крутые подъемы и спуски.

Итак: почему Гуланшаро и почему Параджанову понадобились ассоциации с Венецией? Венеция — это восточные ворота Апеннин, самый космополитичный город Италии, вобравший в себя и черты византийской культуры, и многое из культуры Востока. Город, ставший отдельным государством со своей культурой и своими традициями, во многом отличающимися от всего обширного наследия Римской империи.

Вот и в Российской империи были свои ворота на юг и восток. Весьма космополитичные как по характеру, так и по своему этносу города, ставшие своеобразными отдельными государствами в государстве если не по статусу, то по сути. Это Тифлис и Одесса. Недаром возникли такие этнические определения — одессит и тифлисец, носящие весьма определенный типаж и характер.

Потому пройдем еще раз маршрутом Петра Вайля. В уже упомянутой книге «Гений места» он совершает подробные экскурсы в историю описываемых городов с целью определить тот фундамент, на котором поднимается храм художника.

Как было уже сказано, основал Тбилиси царь Вахтанг Горгосал. Так поблизости от древней столицы Мцхеты стал расти новый город. Населять его стал торговый и ремесленный люд. Потянулось сюда и население Ани — разоренной к тому времени столицы Армении.

Братский, христианский народ Карталинского царства принимал их со всем грузинским гостеприимством. Связывало двух соседей не только единство по вере. Царская династия Багратидов, разделившись на две ветви (Багратуни в Армении), создала многие родственные корни и в Грузии.

Ани, население которого доходило до ста тысяч человек, был одним из крупнейших городов Востока. После турецкого завоевания он опустел навсегда… Разрушила этот город не огненная лава вулкана, а сметающая все на своем пути, подобно самуму, лава кочевников из пустынь Центральной Азии.

Оказавшись сегодня в Ани, вдыхая хрустальный горный воздух, в звенящей тишине которого звучит только эхо шагов в десятках разоренных храмов, можно представить, какая бурная жизнь кипела здесь, за мощными крепостными стенами, сохранившимися по сей день, как сохранились и многие другие шедевры архитектуры — величественный кафедральный собор, созданный гением зодчего Трдата, стены многочисленных караван-сараев, принимавших путешественников и купцов, следовавших по Великому Шелковому пути.

Не сохранилась только жизнь… Сегодня Ани — город призраков, и даже пастухи избегают его. Зато эта жизнь, словно огонек в заветной лампаде, перенесенная в теплый город Тбилиси, воспылала здесь вновь, передавая торговые традиции и секреты ремесла.

Разговор об Ани потребовался, чтобы подчеркнуть тот факт, что переселялось в Грузию из Армении в основном городское население. Гости, не вступая в конкуренцию с местным сельским населением, заняли нишу третьего сословия, — это были торговцы, ремесленники, мелкие буржуа, принесшие с собой особый дух и своеобразный колорит.

Крушение столицы армянских Багратидов и последовавший исход сыграли для самой Армении весьма драматическую роль. На родной земле осталось лишь крестьянское население, а в небольших провинциальных городах едва теплилась культурная жизнь. Уходили ведь не только в Грузию, уходили в Баку, Тегеран, Константинополь. Доходили до самых дальних стран, создавая армянские колонии по всему миру. Этот экспорт самого деятельного, энергичного генофонда во многом обескровил Армению, зато соседям эти энергичные иммигранты дали новый импульс, принеся в существующие здесь феодальные структуры городской деятельный дух третьего сословия.

Так в Тифлисе родилась особая прослойка — мокалаки со своим этносом, мелосом и многими другими этнографическими особенностями. Сюда пришли печаль армянского дудука и веселье кинтаури — танца городских ремесленников в широких шароварах, типичных только для Тифлиса. Мокалаки со своей любовью к острому слову, со своей предприимчивостью, энергией и жизнелюбием придали городу особый колорит, во многом похожий на тот, что принесло еврейское население в Одессу.

Вот таким образом возник на Кавказе своеобразный сухопутный «порто-франко», космополитичный Гуланшаро. Здесь вместо неожиданных изгибов каналов были сулившие такие же неожиданные встречи изгибы переулков. Любимым праздником был свой карнавал — Кейноба, свои любимые персонажи: вместо Коломбины — томная Кекел, а вместо неунывающего Арлекино — весельчак кинто.

Особый расцвет города начался в XIX веке, когда Российская империя надежно защитила город от набегов кочевников. Беспощадный поход Ага-Могамед хана, разорившего и сжегшего Тбилиси, показал, что город может постигнуть судьба уничтоженного Ани. Сближение с могучим русским соседом стало насущной необходимостью, и армяне горячо поддержали это сближение, помня свой горький опыт.

Географические и политические интересы здесь скрестились. И через этот евразийский перекресток Российская империя начала вдыхать пряный экзотический аромат Востока. Сюда съезжался цвет российского офицерства и интеллигенции, приезжали с гастролями итальянская опера и цирк, возводили свои костелы, кирхи и синагоги подданные разных империй: поляки, немцы, евреи, создавая свои кварталы.

На рубеже XIX и XX веков город, как и вся Россия, переживал настоящий экономический бум. Но вместе с экономическим ростом возник тогда и уникальный культурный прецедент — Серебряный век… Даже сегодня, на рубеже уже нового тысячелетия, в городе многое напоминает о былом цветении.

Именно эти следы, эти «тени забытых предков» воспел с такой ностальгией Параджанов в своем сценарии «Исповедь». Здесь и «продающийся прононс» мадам Жермен, и лилии в стиле модерн, отлитые из чугуна, и резные камеи и шляпки мадам Бауэр, и многие, многие приметы этого причудливого города, для которого он извлек из небытия странное название — Гуланшаро…

Себя Параджанов всегда называл тифлисским армянином, и отличие их от ереванских или бакинских армян весьма ощутимо. Живя по всему городу, они создали два особых армянских квартала на разных берегах Куры: Авлабар и Сололак.

Авлабар возник гораздо раньше, и населяли его в основном ремесленники и мастеровые. Сегодня уже нет многих профессий, исчезли ряды ювелиров, скорняков, ковроделов, но по-прежнему здесь лучшие слесари, мебельщики, часовщики, по-прежнему шьют отличную обувь и умеют обновить даже самые разбитые машины. При этом народ здесь живет простой, грубоватый, хорошими манерами не отличающийся и завоевавший когда-то, подобно Молдаванке, славу блатного квартала.

Полной противоположностью ему вырос в XIX веке Сололак, где жила крупная буржуазия: Сараджевы — основавшие винное и коньячное производство; Мирзоевы и Тамамшевы, владевшие серными банями; Манташевы, владевшие торговыми рядами и нефтепромыслами; Питоевы, построившие театральные здания. Эта космополитическая буржуазия принесла моду изменять фамилии. Следуя ей, Параджаняны стали Параджановыми.

Армянская буржуазия, обосновавшаяся в Баку и Тбилиси и ставшая одним из «локомотивов» экономического движения Российской империи на рубеже веков, сконцентрировала в своих руках 70 процентов всего торгово-промышленного капитала на Северном Кавказе и Закавказье. Они строили железные дороги и заводы, прокладывали первые нефтепроводы и в отличие от нынешней буржуазии не вывозили капитал, а возводили великолепные дома у себя на родине. Так в Сололаке, подобно особнякам Морозова и Рябушинского в Москве, возникли на рубеже веков свои прекрасные здания, до сих пор украшающие город.

Эпоха многонациональных мощных империй ушла в историю. Вместо этих гигантов осталась россыпь маленьких, бедных и недружелюбных мононациональных государств, безуспешно выясняющих отношения друг с другом. Когда после развала Английской империи такие племенные войны начались в Африке, это не особенно удивляло. Но сегодня уже на Европейском континенте идут такие же яростные племенные разборки и предъявляются счета давно канувших в прошлое лет.

Патриции, строившие когда-то великолепные виллы в Сололаке, давно исчезли. Выжили только трудяги Авлабара со своим особым колоритом.

Параджанов впитал в себя дух этих двух разных берегов Куры. Он был эстетом, чувствующим тончайшие нюансы культуры разных народов, но при этом любил есть руками и не отличался изысканностью манер. В его доме можно было встретить весь цвет интеллигенции, сюда приезжали Андрей Тарковский, Белла Ахмадулина, Юрий Любимов, Владимир Высоцкий, но здесь же зачастую бывали и многие короли блатного мира. Его руки были фантастически умелы, как руки авлабарского мастерового, а взгляд столь же цепок, практичен и лукав. Он умел делать всё: мастерил шляпы, которые дарил Ив Сен-Лорану и Франсуазе Саган, делал дивные куклы и одевал их в удивительные наряды, но в то же время сам одевался как мастеровой и любимой одеждой его была черная ремесленная блуза. В его фильмах можно встретить тонкий аристократизм Лукино Висконти и густой аромат восточных базаров, на самое дно которых он любил погружаться.

Он показал на экране свой Гуланшаро в калейдоскопической смене разных кадров. Магия калейдоскопа в том, что из обыкновенных кусочков разноцветного стекла складываются необыкновенные узоры.

Но от разбитого калейдоскопа остаются только стекляшки. Город, который никогда не был обозначен на картах, исчез, как мираж, осталась лишь память о чудном видении. Сегодня многонациональный город, умевший в своем веселом котле сплавлять в единую культуру традиции разных народов, давно ушел в небытие. Нет уже ни немецкого, ни польского, ни еврейского кварталов. Сололак давно уже не армянский квартал, да и Авлабар сжимается на глазах, как шагреневая кожа. Всё вернулось на зыбкие круги своя… И Тифлис снова теперь Тбилиси — скромная столица небольшого государства, озабоченного своей национальной идентичностью.

Гуланшаро, возникший из легенд далекого прошлого, опередил свой апеннинский прообраз и опустил свои улицы и храмы в воды моря забвения.

А существовал ли когда-то этот удивительный город? Возникший как заманчивый, очаровывающий мираж и исчезнувший затем как фата-моргана на долгом, вечном пути исхода…

…Идет направо — песнь заводит,

Налево — сказку говорит…

Время и наступившее совершеннолетие торопят нашего героя в дальний путь.

Но прежде чем на долгие годы покинуть город, куда наш герой вернется после многих сражений, уже седым мужем в шрамах от тяжелых душевных ран, ибо вернется он сюда прямо из «зоны» в тяжелой робе зэка, прежде чем он, подобно Одиссею, вновь обретет свою Итаку, заглянем еще раз на улицу Котэ Месхи, 7, — в его отчий дом, попробуем исследовать его родовое древо и поговорить о его родителях, о которых почти ничего не сказали.

А что можно сказать? Вся информация о них сохранилась в основном в многочисленных байках, которые рассказывал сам Параджанов, и лились они у него как из ведра, вернее сказать, как из большой деревянной шайки, используемой и в домах для стирки, и в банях для омовения тела.

Кроме сценария «Исповеди», в котором он так страстно запечатлел в образной поэтической форме свои детские воспоминания, было еще одно творение…

Как и положено мифу, создано оно было в устной форме, и рассказывалось в этой бесконечной поэме о всевозможных приключениях, связанных с отчим домом и родителями. Даже песни Гомера кто-то записывал, а в наш век диктофонов записана лишь ничтожная часть удивительно красочных притч и сказаний Параджанова, в которых кроме содержания не меньшей ценностью было само авторское исполнение.

Вновь и вновь всплывают в памяти веселые лица гостей, волна за волной набегающих в его гостеприимный дом, всегда открытый для всех без различия чинов и званий. Набеги эти всегда носили (как и положено набегу) потребительский характер. Скучное и строго «вегетарианское» меню Теократической империи вызывало огромное желание скоромного. И здесь они получали остро наперченное мясо по полной программе. Понять гостей можно…

Зато не понять этого их потребительского отношения. Творчество Высоцкого и Окуджавы сохранилось в основном благодаря любительским магнитофонам. Сохранилось, как выяснилось впоследствии, и множество любительских съемок.

Пребывая всю жизнь в кинематографической среде, Параджанов практически не заснят на пленку. Только пара кадров донесла до нас его молодым, энергичным, удивительно красивым. Почему-то больше стали снимать его, когда он уже был смертельно болен и слаб. В этих километрах пленки, увековечивших его старость, лишь малая часть его истинного портрета.

Здесь он — уже не он…

Обратиться к устному творчеству Параджанова призывает нас не только его безусловная художественная ценность, но и желание извлечь хоть какую-то информацию. Как говорится, «сказка ложь, да в ней намек». Постараемся, насколько это возможно, отделить семена от плевел и разобраться в некоторых семейных преданиях.

Начнем с фамилии. Одна из рассказываемых им красочных легенд гласила, что когда-то его предки умели так замечательно шить паранджу, что свои художественно оформленные изделия поставляли прямо в гарем султана, то есть являлись, так сказать, поставщиками его султанского величества. Вот и была пожалована им такая фамилия.

Сомнительная версия, скажем сразу, хотя творил ее Параджанов достаточно вдохновенно. Опровергает ее другая версия.

Прибегнем к свидетельству известного режиссера Георгия Шенгелая, к счастью, успевшему ее записать.

«Большая компания у Параджанова в его доме. Грузинское светское общество.

Параджанов в своем репертуаре, рассказывает: „Фамилия Параджанов происходит от грузинского слова ‘пари’ (то есть щит). Мои предки защищали грузинского царя Ираклия. Отсюда и моя фамилия“.

Из соседней комнаты слышится голос матери Сергея, Сирануш: „Чего ты трепешься? Наша фамилия от армянского слова ‘пара’. Пара — по-армянски деньги“».

Здесь необходимо уточнение: пара, то есть деньги, это не армянское, а турецкое слово. В многоязычном Тифлисе было много заимствований. И все же и эта версия при серьезном анализе маловероятна.

Зато у ереванской родни Параджанова, в которой, кстати, тоже много одаренных людей, достаточно вспомнить его двоюродного брата народного артиста Армении Оника Параджаняна, замечательного музыканта, преподавателя консерватории, совсем иная версия: корень родового слова выводится из армянского слова «параджа», что означает сутана.

В русской версии ею фамилия звучала бы Сутанов. Это явное свидетельство того, что в их родовом древе были люди духовного звания, оставившие в своем служении духу видный след.

То есть Параджаняны были не поставщиками гарема и не корыстными служителями мамоны, а служителями духа, облаченными в сутану.

К чести Параджанова надо сказать, что он никогда не старался, как нынче модно, «примкнуть к графьям», выдать себя за потомственного аристократа, а, наоборот, всегда подчеркивал свое простое «мокалакское» происхождение.

В этой связи вспоминаются детали одной из встреч Бунина с Чеховым. Увидев метрику Чехова, где были указаны одни мещане, купцы, священники, Бунин был так удивлен, что даже попросил у Чехова переписать ее. Дав согласие, Чехов заметил: «Вас крестил генерал Сипягин, а вот меня купеческий брат Спиридон Титов. Слыхали такое название?»

Свое простое происхождение Параджанов, как и Чехов, никогда не скрывал, зато всячески подчеркивал, насколько колоритными людьми были его отец и мать.

Тут вспоминается один из его рассказов, и если артистический блеск исполнения, конечно, не удастся передать, постараемся воспроизвести хотя бы его образность.

Но сначала надо сказать следующее: Параджанов безукоризненно разбирался в антиквариате, мог точно определить вес бриллианта или сапфира прямо на владельце, бросив мимолетный взгляд. Подойдя к горке со старинной посудой, даже не открывая, сразу называл фабричную марку и страну изготовления: это Саксония, а это Веджвуд, с легкостью отличал фарфоровую статуэтку датского королевского завода от аналогичных изделий дрезденских и петербургских мастеров.

Он вырос не в замке, а в обыкновенном тифлисском дворе. И хотя дом его отца не был украшен фамильным гербом, настоящих предметов искусства прошло через него немало. Ими занимался отец Параджанова, имевший до революции антикварный магазин. Но передать фамильный промысел наследнику не удалось…

В империи поднималась новая аристократия в тяжелой солдатской шинели, строгие нравы которой роскошь отвергали.

На драгоценности в те годы надели шапку-невидимку. Они, весьма подешевев, присутствовали… но их не было видно. Бывший антиквар превратился, по сути, в старьевщика и теперь уже в своей «нэпмановской» лавочке терпеливо перепродавал предметы ширпотреба.

Но страсть осталась… Это была тяжелая страсть бывшего курильщика, с наслаждением вдыхающего дым чужой папиросы. Он прятал свою страсть как мог… Прятал от себя, от соседей, от властей… Но красота уникальных старинных изделий продолжала ворожить над ним, сжигала сердце.

Страсть коллекционера бывает подчас горячее любовной. У него дрожали руки, его обдавало жаром, когда в лавку попадала настоящая вещь, настоящая красота. Он продолжал искать и находить ее, понимая, что все это ни к чему, но ничего не мог поделать с собой.

И однажды… Однажды бойкий «наследник» рода, настоящий резвый тифлисский мальчик, услышал в ночь на Рождество какой-то странный шорох.

Отец тащил мать в ночной сорочке на чердак. Сгорая от любопытства, он бесшумно последовал за ними. Тут перед ним открылось необычное зрелище. Это был тайный праздник, ночная ворожба, камлание!.. При свете мерцающей в старинном канделябре свечи отец торопливо украшал мать драгоценными камнями, старинными кружевами и тканями (здесь рассказчик называл их точные названия… увы мы такими знаниями не располагаем). На глазах мальчика мать превращалась в елку (к тому времени запрещенную). Она восхищенно вскрикивала: «Иосиф! Что ты делаешь, Иосиф!..» А он с такими же страстными стонами надевал на нее серьги, сияющие диадемы и подвески. Мерцали в пляшущем пламени свечи рубины, сапфиры, изумруды. Плотно и душно, как приближающаяся гроза, все обволакивала надвигающаяся страсть. Наконец, швырнув на пол котиковую шубу, отец уложил на нее мать. Он брал ее грубо и неистово, как брали маркиз санкюлоты, как, тяжело сопя, насиловали княгинь буденновцы… Самое грубое плебейство слилось с патрицианской красотой. Это сочетались Авлабар и Сололак, жесткая ковровая рукавица сливалась с белой нежной кожей, омытой в серных водах… бычьи копыта преображались в золотистом нектаре в нежнейшее нечто… Это бурлило, как кипящий серный источник все вожделение, весь экстракт, бульон этого города с его лукавой чертовщиной, закованной в бесчисленные табу, города, где слово «хабарда!» — «берегись!» — сопряжено со словом «хабар!» — «новость!», точнее — «слух»… или «весть». Ибо первое слово, которым обмениваются здесь поутру, это — «хабар»…

Какие новости на рынке? Какие слухи о соседской дочке, берут ее замуж или нет? Что новенького придумала власть? Что она снова учудила?

Хабар — любимое лакомство этого города, оно слаще меда и орехового варенья. Сейчас, в ночи, хабар и хабарда были единым целым — «берегись новостей!»

Никто не должен разнести весть, что скромный старьевщик скрывает на чердаке пещеру Али-Бабы. Никто не должен передать слух о том, какая опасная красота смущает его душу. Никто не должен знать, что мирные обыватели украшают запрещенные елки и устраивают в рождественскую ночь чуть ли не шабаш. А в их отмытых серными водами телах пылают темные языческие страсти.

Судя по разным версиям этого одного из его любимых рассказов, события той ночи сильно приукрашены, а может, их не было вообще…

И все же, все же… В каждой шутке, как говорится, только доля шутки. А в каждой сказке: намек, толчок, запускающий невероятные фантазии. Читая автобиографический сценарий «Исповеди», на самом деле погружаешься в сказочный мир.

Чего тут только нет! И петух, несущий розовые яйца, и летающий шкаф, и смех, рожденный в золотой пыли. Мир сказок и всевозможных причуд, рожденных его фантазией, настолько его самого волновал, что скорее всего был для него реален.

Говоря о творчестве Параджанова, нельзя обойти молчанием его почти не сохранившееся устное творчество, которое можно восстановить лишь через своеобразные «археологические раскопки».

Вот один из таких замечательных «черепков», сохраненный благодаря воспоминаниям Тонино Гуэрры.

«Приходишь к Сергею на Котэ Месхи, не ожидая ничего особенного. А он вдруг тащит из дома — пойдем на похороны булыжников!..

Параджанов не мог усидеть дома, когда выравнивали асфальтом родную улицу, мощенную булыжниками. А как он рассказывал об этих камнях-стариках! Мы там стояли словно на похоронах дорогого человека».

Все эти свидетельства позволяют нам воссоздать ту мозаику, из которой складывалось детство художника, давая начало его парадоксальному творчеству.

Приведем еще фрагмент из рассказов самого Параджанова, сохранившийся благодаря записи Коры Церетели:

«В наш дом приходили прелестные вещи. Приходили и потом… исчезали. Столы и кресла, комоды в стиле рококо, античные камеи, вазы, восхитительные восточные ковры. В дом приходили и уходили разные эпохи и стили. Отец торговал антиквариатом. Детство мое прошло среди этих вещей. Я очень привязывался к ним и, чем больше взрослел, тем больше хотел общаться с ними как с живыми существами. По ночам я тайком подолгу разглядывал и ласкал дорогую восточную ткань с ручной вышивкой невероятной красоты, прощаясь с ней, так как назавтра она уходила от меня навсегда…

Режиссер, как ни абсурдно это покажется, „рождается“ в детстве. Проявление его первых наблюдений, первых, хотя и патологических чувств — все это детство. Позже все это только расширяется, варьируется… Детство — это склад бесценных сокровищ…»

А вот воспоминания Елены Луниной:

«Утром он просыпается и тут же говорит: ты знаешь, я всю ночь не спал, я плакал; я проиграл весь фильм, всю свою „Исповедь“. Он действительно стоял всю ночь у окна, проигрывая фильм, пропуская через себя эпизод за эпизодом. Ту исповедь, что я слышала тогда, никто и никогда больше не услышит…»

Покидая — теперь уже надолго — страну детства, постараемся все же найти в этом сценарии несколько документальных свидетельств. При всей «сказочности» его рассказов они имеются. Вот что записано в сценарии «Исповеди» по поводу той самой шубы, что становилась в его устных рассказах то горностаем, то шиншиллой. Будем считать самым достоверным это свидетельство:

«Крашеный французский выхухоль назывался котиком. Мой папа в 1920 году купил для мамы шубу-клеш у Сейланова, владельца табачной лавки».

А вот еще одно красноречивое воспоминание из его детства… Пролетарская империя, взявшая торговлю антиквариатом в свои мозолистые руки и сама вывозившая бесценную красоту за рубеж, пресекла крамольную страсть классово чуждого «нэпмана», и отец Параджанова оказался в тюрьме.

«За решеткой стоит человек, которого я упрекал. Он улыбается мне и высоко поднимает над головой лошадку. Печального коня моего детства…»

Эта лошадка, вылепленная их хлебного мякиша, преобразится в его фильмах и возникнет еще много раз.

Я больше не верю в привидения: я видел их слишком много…

Есть основания предполагать, что имя Сергей — это второе имя Параджанова. А первое имя, задуманное в родительском доме, было — Саргис… И оно мистическим образом сопровождало его на всем жизненном пути.

Во-первых, начало его жизни было напрямую связано с зимним праздником Сурп Саргиса, то есть святого Саргиса. При том что это сугубо армянский праздник, отмечают его в Тифлисе все… И православные грузины, и греки, и лютеране немцы, и католики поляки, и исповедующие мусульманство кавказские татары и даже язычники курды-езиды. Ибо весь этот город в зимние дни охвачен ветром, который так и называется — ветер святого Саргиса… Ветер этот, как правило, налетает на город с северо-запада, из Европы, и, побушевав, уходит на юго-восток, в Азию.

В этот праздник в городе наступают самые холодные и ветреные дни. Прячьте лицо, берегите нос, закрывайте плотнее двери. Штормовой ветер сотрясает тонкие стены домов, не рассчитанных на холод, и дома раскачиваются, как корабли, ибо все широкие балконы-ложи сейчас — паруса, наполненные ветром. Если ветер очень сильный, значит, праздник Сурп Саргиса дошел в этом году до гиж марта, то есть безумного марта. Это предвестие того, что весна будет особенно бурной…

Сам Параджанов оставил такое свидетельство о своем первом имени: «В марте моего детства над городом летел сорванный купол церкви Сурп Саргиса — святого, в честь которого меня хотели назвать…»

Запомним этот летящий купол, он еще вернется к нам в фильме «Цвет граната». Так же как впоследствии возникнет на экране в картине «Ашик-Кериб» и всадник на белом коне.

А теперь постараемся понять, кто же этот загадочный святой, сыгравший весьма существенную роль в его судьбе и творчестве.

До того как стать признанным святым, Саргис был военачальником, точнее стратилатом, в армии римского императора Константина Великого. Карьера его была успешной, однако жил он, по сути, как двуликий Янус, так как верой и правдой служил язычникам и многое сделал для империи, многими военными победами укрепил ее, но… в душе был христианином, ибо уже много лет, как на его родине, в Армении, было узаконено христианство. Подпольная религия вышла из катакомб, и волей царя Тиграна Армения стала первым христианским государством в мире.

Как видим, первое имя сыграло в судьбе Параджанова мистическую роль, ибо и ему пришлось долгие годы служить империи и носить маску Януса, пребывая в душе диссидентом.

Но вот, наконец, был издан знаменитый Миланский эдикт Константина, по которому отменялись гонения на христиан, отныне можно было стянуть с себя ненавистную маску, вдохнуть воздух свободы и во весь голос сказать о своей вере и своих убеждениях. Но счастье было недолгим…

Вслед за Константином на трон империи поднялся Юлиан Отступник, гонения возобновились с новой силой, и одним из первых пострадал за веру Саргис. Поступили с ним «по-христиански», то есть бросили на арену цирка на растерзание хищным зверям и потеху широким массам демоса, то есть народа.

Но не эта обыкновенная судьба обыкновенного мученика сделала его столь любимым народом. Когда в вихрях метели в город влетает всадник на белом коне, это означает не только скорый приход весны, но и наступление дня любви, ибо святой Саргис в недолгие дни своей свободной христианской жизни занимался тем, что благословлял и соединял любящие сердца.