Марк Копшицер

Поленов

Я хорошо знал Марка Исаевича, дружил с ним последние тридцать лет его жизни. Нас сблизило многое: отношение к существовавшей тогда идеологии, сходство литературных вкусов, некоторая общность биографии (у обоих отцы были репрессированы в 1937 году) да и чисто человеческая обоюдная симпатия. Оба мы были завзятыми библиофилами, и это нас тоже сближало. Вообще-то я филолог-романист, всю жизнь преподавал латынь в Ростовском мединституте, а Марк много лет проработал инженером-конструктором на заводе «Красный Аксай».

Был он невысокого роста, астенической конституции, заметно заикался, отличался необычайной скромностью и миролюбивостью (если только не сталкивался с политическим оппонентом). Не без труда добывали мы и поглощали всевозможный самиздат и постоянно ожидали за это расплаты, как и многие наши друзья. Но Бог миловал. Кстати сказать, отца Марка, Исая Зиновьевича, человека тишайшего и совершенно аполитичного, бухгалтера на кроватной фабрике, посадили, обвинив в том, что он будто бы подарил «врагу народа» Тухачевскому золотую кровать (вероятно, это обвинение было одним из самых причудливых в те зловещие годы).

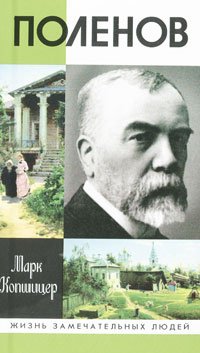

Говорили, что Марк был весьма способным конструктором, и все же «инженерство» находилось на периферии его интересов, так как была у него «тайная страсть» — он серьезно занимался русским искусством конца XIX — начала XX века, собрал огромную картотеку, множество альбомов, солидные теоретические труды. В течение многих лет он использовал свой отпуск для поездок в Москву и Питер, где посещал музеи и выставки и сутками сидел в архивах. Близкие Марку люди знали, что он задумал серию монографий о Серове, Врубеле, Нестерове, Поленове, Коровине и других выдающихся деятелях искусства рубежа веков. Многие относились к замыслу Марка недоверчиво, некоторые даже иронически: провинциальный инженер, дилетант, по всей вероятности графоман. Но Марк упорно продолжал работать. На книгу о Валентине Серове у него ушло около десяти лет. Рукопись он отослал в столичное издательство «Искусство», где она сразу была принята к печати. В 1968 году книга вышла в свет, большой тираж разошелся почти мгновенно, и через несколько лет вышло второе ее издание, которое тоже не залежалось на полках. Этой книгой издательство открыло свою знаменитую серию «Жизнь в искусстве». Вскоре появилась рецензия на нее К. И. Чуковского (кажется, в газете «Советская культура»): «Если бы эта книга о жизни Серова была в десять раз хуже — и тогда бы она была хороша. Живая, полнокровная книга — мускулистая, с чудесным дыханием. Не книга, а живой организм. Каждый человек (и человечек), с которым встречался Серов, написан уверенной, умной, талантливой кистью, с истинно серовским лаконизмом…» В частном же письме Марку Корней Иванович писал: «Всех персонажей Вашей книги я хорошо знал, но у меня сложилось впечатление, что Вы знали их не хуже меня. Ваша книга первоклассна». В 1972 году в той же серии вышла вторая книга Марка Копшицера — «Савва Мамонтов», также получившая высокую оценку многих писателей и искусствоведов. Но, несмотря на это, судьба автора этих замечательных произведений сложилась трагически. Книги не принесли ему ни известности, ни денег. Вскоре Марк ушел с «Красного Аксая» и с головой погрузился в новую работу — книгу о Поленове, но напечатать ее не успел.

Между тем силы его иссякали, здоровье ухудшалось, скончалась мать, был прикован к постели дряхлеющий отец. Все заботы о нем, все хлопоты по хозяйству легли на плечи Марка. Родственники и друзья помогали ему, как могли. Марк глубоко и нежно любил родителей, между ними существовала особая духовная связь, и после их ухода в конце 1970–х годов одиночество его стало невыносимым. В последние год-два он впал в глубочайшую депрессию — «астенически — депрессивный синдром», как написано в медицинском заключении.

Но не только эти печальные обстоятельства стали причиной тяжелого нервного срыва. Тогдашняя литературная обстановка в Ростове-на-Дону была ужасна. Чтобы его не обвинили в тунеядстве, Марк подал заявление о приеме в Союз писателей, рекомендации дали ему Чуковский, Каверин и Залыгин, что вызвало у писательского «начальства» буквально приступ ненависти. Секретарь Ростовского отделения союза Лебеденко заявил: «Да что ему от нас надо? Раз он пишет о художниках, пусть и поступает в Союз художников». На что прозаик-новомирец В. Фоменко ядовито ответил: «А если бы к тебе пришел Тургенев с „Записками охотника“, ты отправил бы его в Союз охотников?» Нашлись, конечно, и другие защитники: В. Сёмин, Г. Колесников, Н. Суханова, В. Жак и еще несколько писателей. Но все-таки Марка с треском провалили. Вскоре он действительно подал заявление в Союз художников и был туда незамедлительно принят.

Но его воля к жизни была окончательно подорвана, и 23 декабря 1982 года Марк Копшицер добровольно ушел из жизни. Было ему 59 лет. Осталось неизданным исследование о Поленове, и только сейчас усилиями родственников, друзей и энтузиастов последний труд Марка увидел свет в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей», напечататься в которой мой друг всегда мечтал.

Перебирая в памяти минувшие годы, с каким чувством радости… я останавливаюсь на светлых, полных упоительных надежд шестидесятых годах.

Художник Василий Дмитриевич Поленов был потомком такого необычайного количества замечательных русских людей, что рассказ о нем совершенно необходимо предварить рассказом об этих людях. Наследственные симпатии и традиции, иногда друг друга усиливающие, иногда друг с другом противоборствующие, оказали немалое влияние и на личность его, и на его искусство.

В старости Поленов обмолвился, что любовь к искусству получил в наследство от матери. Поэтому и повествование о его предках мы начнем с рассказа о предках по материнской линии.

Первым из них был прадед Николай Александрович Львов: поэт, переводчик, музыкант, архитектор, график, короче, человек разносторонних интересов, человек широкообразованный. Он был организатором кружка поэтов, художников и музыкантов, который впоследствии стал называться «державинским», ибо в те годы, во времена Екатерины II, Гаврила Романович Державин почитался — и по праву — одним из самых замечательных людей, а среди поэтов — самым замечательным. История же и в такой безделице, как название кружка, отдает предпочтение таланту перед образованностью, то есть тому, что от Бога, а не тому, что трудом — даже и честным и праведным — благоприобретено.

Как поэт Львов уступал другим членам кружка: Хемницеру, Капнисту, Дмитриеву, не говоря уже о самом Державине, но изысканный ум, широта интересов, необычайное обаяние сделали его, что называется, «душою кружка» и первым в нем человеком. Державин посвящал ему стихи (а впоследствии Пушкин его, Львова, стихи цитировал — тем, собственно, поэзия самого Львова особенно знаменита). Благодаря Львову в кружок попали музыканты, имена которых сегодня основательно позабыты. Но с одним из них — Иваном Прачем — Львов издал два тома русских народных песен, им собранных и Прачем обработанных. Благодаря ему же, Львову, в кружок попали лучшие живописцы того времени: Левицкий, Боровиковский.

Левицкий написал в 1774 году портрет Львова. Портрет этот, небольшой по размерам и интимный по чувству, говорит о симпатии художника и модели, говорит об уме, высоких идеалах и порывистом темпераменте молодого 23-летнего человека. Четырьмя годами позднее Левицкий написал портрет невесты Львова Марии Алексеевны Дьяковой, и право же, портрет этот — одно из лучших созданий кисти прославленного мастера: нежный овал лица, мягко ниспадающие на плечи пушистые волосы, умное и спокойное выражение глаз, милые девичьи, чуть припухлые губы. Это один из самых обаятельных женских образов в русской живописи того времени. Впоследствии, в 1781 году, Левицкий еще раз писал портрет Марии Алексеевны, уже не Дьяковой, а Львовой. И хотя девичье обаяние покинуло ее, но на смену пришли зрелый ум, уверенность, ироничность и светскость в лучшем смысле этого слова. Еще два раза писал Левицкий портрет Николая Александровича Львова: в 1785-м, когда Львов был избран почетным членом Академии художеств, и в 1789 году. Это портрет «не мальчика, но мужа», зрелого, спокойного, редкостно трудолюбивого…

Не получив специального образования, Львов стал профессиональным архитектором. По его проектам были сооружены Невские ворота Петропавловской крепости, соборы в Могилеве и Торжке, здание «почтового стана» в Петербурге (сейчас в этом здании, несколько видоизмененном, находится почтамт). По его проекту построен был на Фонтанке дом Державина, сделавшегося не только другом, но теперь уже и родственником: после смерти первой жены Гаврила Романович женился на сестре Марии Алексеевны — Дашеньке Дьяковой.

В 1803 году Н. А. Львов умер в возрасте пятидесяти двух лет, а четыре года спустя — также в возрасте пятидесяти двух лет — умерла Мария Алексеевна.

Дарья Алексеевна взяла на воспитание их детей, среди которых была дочь Веринька.

Вериньке Львовой было пятнадцать лет, когда она стала жить в доме Державиных. Образ жизни ее мало изменился: поэты, художники и другие интересные люди окружали ее здесь в таком же изобилии, как и в доме родителей.

У Державиных Веринька познакомилась с молодым офицером Алексеем Васильевичем Воейковым и стала его невестой.

Веринька — Вера Николаевна Воейкова — была для Поленова в детские годы не просто родственницей, а «бабашей», которую он знал, любил, от нее услышал историю своего деда, чей портрет, исполненный Джорджем Доу, находился среди портретов других генералов в галерее 1812 года в Зимнем дворце.

Когда летом 1812 года Наполеон перешел Неман и вторгся в пределы России, 20-летний Алексей Воейков служил в чине полковника.

Началась героическая глава в истории России и в жизни Алексея Воейкова. Вместе со всей русской армией пережил он горечь отступления, был в сражениях под Смоленском и под Красным. Накануне Бородинской битвы участвовал в обороне Шевардинского редута. Письма его невесте, которые писал он во время похода, то сидя верхом на полковом барабане, а то и в седле, бабаша хранила до конца своих дней как святыню.

Он пробыл в действующей армии до самого конца кампании, в 1815 году вернулся в Россию, женился на Вериньке Львовой и вышел в отставку в чине генерал — майора (в форме генерал — майора он изображен на портрете Доу).

В службу статскую поступить он не мог, ибо знали, что был он некогда другом и единомышленником Сперанского, в те годы опального. А потому Алексей Васильевич Воейков удалился в свое тамбовское имение Ольшанку, где в 1825 году скончался от старых ран.

Вера Николаевна тридцати трех лет от роду осталась вдовой с тремя малолетними детьми. Она занялась их воспитанием и писала мемуары. В Ольшанке она прожила почти безвыездно всю жизнь.

Внуки — и Вася, и его братья и сестры — любили ездить к бабаше: долгая дорога в карете с многочисленными остановками на ночлег и просто на отдых, а потом рассказы бабаши о дедушке Воейкове, о Державине, рассказы ее из русской истории, живые и занимательные. Она чуть не наизусть знала некоторые главы из карамзинской «Истории государства Российского», она и сказки чудесно рассказывала, и стихи красиво читала. Характер, однако, у бабаши был властный, но внуки, воспитанные в послушании, деспотизм старших принимали как должное, он не был им в тягость.

Там, в Ольшанке, в просторном помещичьем доме, расположенном в старом парке подле круглого пруда, прошли детские годы их матери Марии Алексеевны.

Продолжая традиции семейства Львовых-Воейковых, Мария Алексеевна Воейкова (в замужестве Поленова) старалась всячески совершенствовать заложенные в ней таланты. Карл Брюллов, с которым муж ее был знаком и даже немного дружен, обучал ее живописи. Его периодические наставления сочетались с регулярными уроками, которые давал ей ученик Брюллова художник Молдавский.

Она писала акварелью, и этому ее умению, весьма, впрочем, распространенному в то время среди дворянских девиц и молодых дам, мы обязаны тем, что знаем теперь, как выглядел ее сын, будущий художник Василий Поленов, в детстве. А выглядел он добропорядочным, благонравным мальчиком, аккуратно одетым и аккуратно причесанным. Хлыстик, который он держит в руке, совсем не говорит о живости его характера, а призван, по — видимому, внести элемент «жанровости» — довольно традиционный — в очень гладкий, очень правильный, очень аккуратный портрет.

Не ограничившись живописью, Мария Алексеевна занялась литературой, написала детскую книжку «Лето в Царском Селе». В ней — семейство Поленовых (имена, конечно, изменены), жизнь детей, послушных, благонравных, таких, какими должны быть все дети на земле. Речь, разумеется, идет о детях, принадлежащих к определенному кругу…

Книжка была такой же, как портрет Васи и другие акварельные портреты детей, исполненные Марией Алексеевной: очень правильной, очень аккуратной и откровенно дидактичной. Сейчас эта книжка представляется, конечно, до смешного наивной. Вот ее начало:

«Утренний чай

В половине мая солнце ласково выглянуло из-за туч и согрело воздух, охлажденный шедшим долгое время по Неве льдом.

— Здравствуйте, папа, мама! Сегодня хорошая погода, посмотрите, какое солнышко! — говорили дети в один голос, вбежавши поутру в столовую и теснясь к отцу и матери, чтобы с ними поздороваться.

— Когда же мы поедем в Царское Село? — проворно спросила Оля.

— Мы поедем тогда, когда папа и мама нам скажут: дети, собирайтесь, пора ехать, — сказал мерно Митя, старший из сыновей. — А ты знаешь, Оля, — прибавил он, — что маленьким детям не должно быть любопытными и наскучивать вопросами папа и мама».

Завтрак их «обыкновенно состоял из молока с черным хлебом, который дети очень любили. Чаю и кофе им не давали (а глава-то называется „Утренний чай“! —

И вот этак вся — довольно большая — книжка. В ней рассказ об образе жизни детей переплетается с рассказами из русской истории, приглаженным изложением былин; трогательными рассказами о детстве Моцарта и Рубенса, рассказами из естественной истории (глава «Заморские птицы. Прогулка по садовому озеру»).

Что ж, все это — дань времени, невольная, конечно, дань, непредумышленная, не сознающая себя таковой. Да и то сказать — тогда ведь не существовало того, что мы сейчас называем детской литературой. «Конек-Горбунок» Ершова, сказки Пушкина, басни Крылова — все это писано не для детей. Детским чтением они сделались по недоразумению. Кроме, пожалуй, «Конька-Горбунка», ребенок едва ли способен постичь глубину того, что ему читают из творений великих поэтов, а подчас не способен постичь и самые простые вещи.

И рассказ из книги Марии Алексеевны только подтверждает эту, совсем не новую, мысль:

«За несколько дней до приезда в Царское Село Митя (то есть Вася Поленов. —

И вот тут-то Марии Алексеевне следовало объяснить сыну (а заодно и читателям книги), что Митя (Вася) неверно понял то, в каком значении употреблено здесь слово «охотники», что речь идет не о тех охотниках, которые «с ружьями», а о тех, которым охота (то есть желание) таскаться по пирам.

Впрочем, папа совершает не менее печальные ошибки. Хотя он правильно объясняет значение слова «лукоморье», с которого начинается знаменитый пролог к поэме Пушкина, но тут же утверждает, что «стихи эти Александр Сергеевич написал в своей первой молодости, здесь, в Царскосельском лицее, где он воспитывался».

Увы, поэму «Руслан и Людмила» Александр Сергеевич написал, пожалуй, «во второй молодости» — в Петербурге, после окончания Царскосельского лицея, а пролог к ней — «У лукоморья дуб зеленый…», то есть то, что читали детям, — написан в Михайловском человеком зрелым, автором «Бориса Годунова» и первых глав «Онегина»…

А может быть, папа вовсе и не повинен в этой ошибке, ведь все это только рассказ, где он — один из героев, и слова его могли быть просто ошибкой самой Марии Алексеевны. Ведь папа, Дмитрий Васильевич Поленов, — человек по-настоящему ученый, и то, что он знает, он знает глубоко.

Но прежде чем говорить о Дмитрии Васильевиче, мы, как было обещано вначале, расскажем о его предках, главным образом об одном из них (также прадеде художника) — Алексее Яковлевиче Поленове. Родился Алексей Яковлевич в Костромской губернии, где предки его, служилые люди, получили в свое время небольшое имение. Он успешно окончил гимназию при Академии наук и был послан для дальнейшего образования в Страсбург и Гёттинген. Таким образом, вернувшись в Россию, он оказался первым юристом («законоведом», как тогда выражались) с высшим образованием. Разумеется, если бы Алексей Яковлевич был знаменит только этим, едва ли стоило писать о нем как о замечательной личности.

Главным деянием его жизни было следующее: по возвращении его в Россию в 1766 году Вольное экономическое общество, за год до того основанное, предложило конкурс трактатов на тему: «Что полезнее для государства, чтобы крестьянин имел в собственности землю или только движимое имение, и сколь далеко на то и другое его право простирается».

На конкурс было подано 162 трактата, из них лишь семь русских. Первую премию, тысячу червонцев, получил Беарде де Лаббей, трактат которого весьма понравился автору темы — государыне Екатерине II — своею умеренностью. Беарде де Лаббей предлагал с величайшей осторожностью и неторопливостью готовить «рабов» к принятию свободы.

Трактат же Алексея Яковлевича был резок и предлагал радикальные решения немедленно. Автор говорил о том, что рабовладение позорно, что «для славы народа и для пользы общества надо вывести производимый человеческой кровью бесчестный торг», и даже предлагал немедленно заняться не только освобождением крестьян с земельным наделом, но и искоренением безграмотности в народе.

И хотя сочинение его было отмечено как лучшее среди русских трактатов, автору предложили смягчить «не в меру сильные выражения», «по здешнему неприличные». Он смягчил и получил золотую медаль в 12 червонцев «с прописанием на оной имени автора».

Таким образом, А. Я. Поленов явился даже в некотором роде предшественником Радищева. И хотя Алексей Яковлевич и не напечатал своего сочинения, а потому не подвергся тем бедам, каким подвергся Радищев, но был потомками награжден своеобразным титулом «первого русского эмансипатора», ибо его идеи действительно предвосхитили идеи Радищева лет на тридцать.

Служить с такими взглядами было трудно, и не просто трудно, а практически невозможно. Алексей Яковлевич удалился от дел и купил имение в местах столь глухих, что там в ту пору еще и тележных дорог не было, — на границе Петербургской и Олонецкой губерний, на правом берегу пограничной, между двумя губерниями, реки Ояти. Имение относилось к Олонецкой губернии и называлось Имоченским погостом.[1] Имение это с XVI века принадлежало боярам Вындомским, в XVIII веке перешло к некоему Мельгунову, у которого и купил его Алексей Яковлевич. Он тотчас же перевел крестьян с барщины на оброк, причем оброк определил самый мизерный, и на эти средства жил до конца своих дней. Умер он в Петербурге в 1817 году, когда внуку его, отцу художника, было уже десять лет. Так что деда своего Дмитрий Васильевич помнил хорошо, сохранил в память о нем небольшое бюро красного дерева, на котором был писан знаменитый трактат, хранил и сам трактат, и письма деда…

Василий Алексеевич Поленов, сын Алексея Яковлевича и отец Дмитрия Васильевича, тоже был человеком умным, но никакими выдающимися делами не отмечен. Как почти все молодые русские люди, был он в свое время офицером, но столь блестящей роли, как Воейков, в кампании 1812 года не сыграл: он был начальником походной канцелярии адмирала Чичагова.

После войны он, так же как и отец, занялся научной деятельностью, которая, правда, не носила крамольного характера, а потому за научные труды был удостоен звания академика и многих иных почетных званий.

Впрочем, о нем можно сказать еще, что, став в 1834 году начальником Государственного архива, он встречался там с Пушкиным, работавшим в ту пору над «Историей Пугачева», сохранилось (и теперь печатается во всех собраниях сочинений) письмо Пушкина Василию Алексеевичу Поленову, датированное 28 августа 1835 года.

Умер Василий Алексеевич в 1851 году, оставив двух сыновей. Тогда-то его сыновья Дмитрий и Алексей отправились впервые в Имоченцы — произвести раздел имения.

Дмитрий Васильевич был в ту пору уже женат на Марии Алексеевне, с которой познакомился у некоего Бороздина — родственника по мачехе (отец его рано овдовел и женился вторично), и у него уже было пятеро детей: близнецы Василий (будущий художник) и Вера, еще два сына — Алексей и Константин — и дочь Елена, которую в семье называли Лилей. До женитьбы, в тридцатые еще годы, Дмитрий Васильевич служил секретарем русской миссии (так в те времена назывались посольства) в Греции, и там начинается его увлечение искусством, там познакомился он с архитектором Кузьминым. Но гораздо большее впечатление произвело на него знакомство с Карлом Брюлловым. Как зачарованный слушал он рассуждения будущего великого художника (а в ту пору еще пенсионера Общества поощрения художеств), открывшего ему всю прелесть Парфенона. По словам самого Дмитрия Васильевича, он «гораздо более понял этот памятник из немногих слов Брюллова, нежели из всех слышанных и читанных ученых и научных рассуждений об этом храме». Он увлекся археологией и собрал изрядную коллекцию греческих древностей (сохранявшуюся его сыном и сохраняемую в наши дни в музее-усадьбе «Поленово»).

Интерес к древности не оставил Дмитрия Васильевича и в последующие годы, когда он вернулся в Россию. Он даже стал секретарем Русского археологического общества; он объездил множество монастырей, изучал летописи, в результате чего были им изданы такие труды, как «Библиографическое исследование русских летописей», «Библиографическое обозрение трудов Русского археологического общества», «Законодательная комиссия при Петре II».

После смерти Николая I, когда дышать стало несколько легче, когда начали поговаривать, что крепостное право будет упразднено, Дмитрий Васильевич начал разбирать бумаги почти вековой давности, хранившиеся в бюро его деда, и подумывать о публикации труда «эмансипатора» и о том, чтобы написать, быть может, его биографию. И все же пока реформа не была провозглашена, пока не стала свершившимся фактом, Дмитрий Васильевич так и не начал свой труд. Что было тому причиной? То, что становление его характера совпало с черными годами царствования Николая I, а может быть, такое немаловажное обстоятельство, что была у него уже в те годы семья, а женой была очень осторожная, очень благоразумная Мария Алексеевна? Как бы там ни было, но лишь в 1861 году Дмитрий Васильевич начал изучать архив Алексея Яковлевича Поленова.

Но вот новое препятствие!

В письмах своих, которые должны были стать основой биографии, главным ее источником, Алексей Яковлевич нещадно бранит Императорскую Академию наук и академиков. А Дмитрий Васильевич как раз в последний день 1861 года прочитал в «Санкт-Петербургских ведомостях», что он и сам избран в члены академии. Положение щекотливое. Но Дмитрий Васильевич был уже достаточно опытным человеком и сумел написать биографию «эмансипатора» так, чтобы и предка своего прославить, и коллег своих не оскорбить. Биография Алексея Яковлевича с приложением самого трактата была опубликована в «Русском архиве» в 1865 году, ровно через 99 лет после того, как трактат был написан.

Однако, повествуя о предках нашего героя, мы перешагнули хронологические рамки его собственной биографии, биографии художника Василия Дмитриевича Поленова.

Он родился в Петербурге 20 мая (1 июня) 1844 года. Интерес его к рисованию начал проявляться, как свидетельствуют семейные предания, с трех лет. Не стань он впоследствии художником, об этом едва ли кто-нибудь потом вспомнил: все дети любят рисовать. Семейное предание сохранило такую историю. Отец, вернувшись из цирка, рассказывал о наезднице, которая прыгала с лошади сквозь обруч, затянутый бумагой, и прорывала эту бумагу.

«Папа, — сказал Вася, — и эта бумага вся чистая, ненарисованная?» — «…Да, чистая». — «Ах, как жалко!»

Позднее произошел другой случай, описанный Марией Алексеевной в уже известной нам книге. Дети были с Марией Алексеевной в зверинце, после чего Вася был найден в отцовском кабинете, где он, лежа на ковре, рисовал по памяти слона.

Потом появились рисунки к русским сказкам, которые рассказывали ему Пелагея Михайловна Лепихина, няня его и его младших братьев, и другая няня, Аксинья Ксенофонтовна Булахова, — няня сестер.

Мария Алексеевна учила сына рисованию и немного живописи. Сама она как — то сделала копию с пейзажа «Парголово», принадлежащего кисти неизвестного художника, и по этой копии наставляла сына: «Задний план сглаживать, а на передний класть краску мазками».

Таковы были первые уроки живописи, полученные им.

Когда Васе исполнилось двенадцать лет, был приглашен профессиональный учитель рисования, некто Павел Алексеевич Черкасов, учившийся некоторое время в Академии художеств и специализировавшийся «по живописи перспективных видов».

Время от времени в Петербург приезжала бабаша. Она довольна успехами внуков, ибо кроме Васи Черкасов учит еще и Веру, и Алешу, а потом и Лилю. И бабаша устраивает нечто вроде академического экзамена: дает конкурсные задания, причем темы их выдержаны совершенно в духе академии: «Суд царя Соломона», «Сергий Радонежский, благословляющий Дмитрия Донского перед Куликовской битвой», «Иисус На — вин у стен Иерихона». Бабаша даже присуждает внукам медали: серебряные, золотые — всё как в академии. Разумеется, Вася первенствует, Вера на втором месте, Алеша ввиду недостаточной склонности к искусству вообще выбывает из игры, зато в конкурс включается Лиля и тоже получает медаль — не первую золотую, как Вася, и даже не вторую золотую, как Вера, — а, согласно академическим правилам, сначала вторую серебряную (за «Суд Соломона»), потом первую серебряную (за «Сергия Радонежского»). Будущая художница! Воздадим же должное проницательности бабаши. Если, конечно, «медали» эти символические — свидетельство проницательности, а не воспитательная награда за усердие. Ибо Вера-то, получившая золотую медаль, художницей не стала, хотя и штудировала усердно различные детали лица, а также кисть руки — все с гипсов (как в академии).

Вася тоже, разумеется, рисует с гипсов и глаза, и уши, и кисти рук, и торсы, но зато делает также копию с эрмитажной картины Рембрандта «Притча о виноградаре» и с картины Адама Пейнакера, одного из так называемых «маленьких голландцев», — «Барка на реке при заходе солнца».

Так в жизнь Васи осторожно, без нажима, в виде игры входит академия. Ибо что там ни говори, а Вася должен быть достоин своих предков. Они — его наследство: один его прадед — светский, благополучный, блестящий, и другой — почти крамольный, почти опальный; кружок Державина и Шевардинский редут; дружба отца с Брюлловым и уроки, которые тот давал матери, и ее писательство, и бабашины мемуары, и труды отца, и его археологические коллекции. И нужно, чтобы в наследстве этом преобладало разумное начало, а не бунтарское, наследство Львовых, а не Поленовых. Хотя о Поленове — «эмансипаторе» помнили, гордились им, как семейную святыню хранили все его труды, переводы, письма… Но следовать его примеру… Он был, конечно, отважный человек, благородный. Он легко отделался: то был век Екатерины, и государыня сумела в свойственной ей одной манере сделать так, чтобы ничего не сделать: ни того, что рекомендовал эмансипатор, сей наивный человек, ни эмансипатора покарать; всё обернуть сумела так, что эмансипатора представила как бы ребенком, который отлично выполнил урок и теперь может порезвиться на досуге.

А они, Поленовы современные и Воейковы, они знавали другое: тридцать лет правления императора Николая Павловича, страшные тридцать лет. И страх, посеянный суровым государем, разросся и как бы окаменел в их душах. Сейчас, конечно, времена не те, государь Николай Павлович совсем недавно почил в Бозе, а новый государь, воспитанник Василия Андреевича Жуковского, уже не столь грозен, даже отчасти либерален. Но — неровен час… Вася этого еще не понимает. Вот и батюшка его, Дмитрий Васильевич, в молодости был, сказывают, весельчак. А теперь! Теперь всегда суров, серьезен, замкнут.

Пройдут годы, и художник Василий Дмитриевич Поленов прочитает о том, каким весельчаком был в молодости его отец, прочитает в записках Никитенко, бывшего цензора, а еще раньше, в студенческие годы, — друга его отца, прочитает и удивится, и скажет (а сын его запишет), что он не видывал отца своего таким, чтобы он «пел, плясал»: «При мне он был серьезный, всегда корректный, даже угрюмый».

Вот таким и должно было стать человеку, прошедшему чистилище николаевской эпохи. («Горе людям, которые осуждены жить в такую эпоху», — пишет Никитенко.)

Васе, разумеется, быть таким необязательно — в жизни, но в искусстве, коль скоро он проявит себя на этом поприще, следует быть таким, каким правила дозволяют. И надо сказать, что бабаша и маменька Мария Алексеевна, во всем с бабашей согласная, преуспели в своем усердии: Васе настолько твердо привит был вкус к академизму, что он, хотя и не всегда и не во всем ему следовал, но благоговел перед академией почти всегда.

В тех записках его сына, которые мы только что цитировали, записках, представляющих собой клочки воспоминаний, высказываний самого Поленова, читаем: «Академия художеств — самое родное для меня место на земном шаре. Там провел я лучшие свои годы…» Конечно, при всем благоговении перед академией, помимо рисования с гипсов его (да и Веру, не говоря уже о Лиле) влечет и живая природа. И он делает рисунки: деревья, холмы, река.

Но, для того чтобы говорить об этих рисунках, совершенно необходимо рассказать о том, где и как проводила семья Поленовых летние месяцы.

В 1851 году, после раздела Имоченцев, Дмитрию Васильевичу досталась та часть имения, которая носила название Окуловой горы. Именно на этом месте находилась когда-то усадьба Вындомских, первых владельцев имения. Весной 1855 года Поленовы приехали в Имоченцы всей семьей. Плыли вначале на пароходе вверх по Неве, потом по Ладожскому озеру и еще немного по речке Свири, впадающей в озеро на самом юге его. По Свири плыли недолго, до городка Сермаксы: в этом месте в Свирь впадает Оять, речка столь мелководная и порожистая, что по ней, кроме как на лодке (да и то обладая большим искусством управления), плыть ни на чем невозможно. Поэтому от Сермаксы до Имоченцев ехали в дормезе, огромной старинной карете. В этой карете потом Вася с Алешей ночевали несколько месяцев, уже когда приехали на место. Родители с дочерьми и маленьким Костей поселились в крестьянской избе. Тотчас началось строительство большого поместительного дома, в котором можно было бы и в будущие годы проводить летние месяцы. Проект дома был сделан архитектором Кузьминым, тем самым, с которым Дмитрий Васильевич познакомился в Греции. Плотник Люсин, строивший дом, сделал другой проект, гораздо более талантливый, но, получив за него деньги, запил. Дом, видимо, был построен все же по проекту Кузьмина.

В июле часть дома была готова и туда стали перебираться. После тесноты крестьянской избы в доме казалось просторно. Правда, Вася не отказался бы и дальше ночевать в дормезе, так это было хорошо. И вообще он как — то сразу полюбил этот край, край лесов, озер, мелководных порожистых рек.

Леса, обступившие Имоченцы, были совершенно дикими, истинно дремучими: огромные, в несколько обхватов ели, с повисшими на их ветках серебристо-серыми мхами, высокие сосны, которые, кажется, если глянешь вверх, вот-вот сойдутся вершинами; а какое разнообразие лиственных деревьев: осины, липы, клены, вязы, а какое обилие ягод, их целые заросли: земляника, брусника, куманика.

Он много ходил по этим лесам, потом, когда стал взрослее, ездил верхом. И впечатления детских лет сохранились в его памяти навсегда. Будучи уже глубоким стариком, он вспоминал, как в одном из окрестных озер увидел «плавающего лебедя поразительной красоты, прямо как в сказке». Вспоминал рассказ местного священника, как тот был восхищен, когда, подъезжая к Рогозеру, увидел целую стаю лебедей, которые кричали и хлопали крыльями по воде. А сам он однажды, войдя в лес, услышал треск сучьев: от него уходила медведица с медвежатами. Но лес был густ, он так и не увидел медведей, а видел только следы, которые они оставляли на влажной почве, видел, как следы эти, совсем еще свежие, наполнялись водой… Водились в лесу и волки, и лисы, и зайцы, а в верховьях Ояти — рыси и лоси. Впрочем, лоси показывались иногда и неподалеку от Имоченцев.

И все же самой большой любовью Василия Поленова была Оять: он вычертил карту этой реки и, будучи увлечен в то время романами Вальтера Скотта, чередовал существовавшие уже олонецкие названия с собственными в духе любимого писателя: «Камень Барбароссы», «Затонувшее судно». Он полюбил купание в холодном быстром потоке этой реки, научился управлять лодками — весельными и «на парусу», как говорили местные жители. Это было искусство непростое, если учесть, что Оять и круто извивается, и порожиста, и мелководна. А он овладел этим искусством в совершенстве. Впоследствии друзья его даже называли в шутку «рекоплавателем» за любовь к путешествиям по рекам и искусство управлять лодкой, которое он сохранил на всю жизнь.

Он полюбил и самые поездки в Имоченцы, белые ночи на Ладоге, когда можно, не уходя с палубы, читать ночь напролет. Полюбил весь Олонецкий край, почитая его как бы своей второй родиной. Край этот был чем-то вроде заповедника старого русского быта и старой русской архитектуры.

По бесплодию земель и по бедности необыкновенной край этот не был столь отягощен всеми ужасающими последствиями крепостного права, определившими общий характер людей в России. Кроме того, край этот был избавлен от татаро — монгольского ига, а потому там в неприкосновенности сохранились старые обычаи и самый характер людей был не тот, что в центральных российских губерниях, и архитектура сохранилась старая.

Север словно бы застыл в летаргии. Века пронеслись над ним, никак не затронув его. И Василий Поленов чем дальше, тем более и более влюблялся и в эту природу, в людей, сохранивших в памяти былины в первоначальном их виде, веселые свадебные песни и грустные поминальные плачи. Ему нравились старые церкви, часовенки, почти все деревянные, потому что леса в тех местах было несметное количество и строить из него олонецкие плотники могли чудесно. Каменных зданий в тех краях вообще было немного, главным образом в столице — Петрозаводске.

Не раз будет художник Поленов писать пейзажи в окрестностях Имоченцев, будет писать портреты олонян, молодых и старых, но это уже позже. И живя в Италии пенсионером Академии художеств, будет называть себя жителем «северных обонежских лесов», хотя напоминаем: впервые он попал в эти обонежские леса, когда ему было одиннадцать лет, и главные, определяющие его жизнь события происходили не в Имоченцах, конечно, а в Петербурге.

В Петербурге осенью 1858 года увидел он впервые картину Александра Иванова «Явление Христа народу», и картина эта потрясла его настолько, что на всю жизнь осталась одним из сильнейших его художественных впечатлений.

Появления картины этой он ждал давно, давно знал о грандиозной работе гениального художника, которой тот отдал всю жизнь. Об Александре Иванове рассказывал Поленовым Федор Васильевич Чижов, университетский друг Дмитрия Васильевича, человек столь колоритный, занявший в жизни Василия Поленова такое видное место, что о нем следует рассказать, и, пожалуй, с неменьшими подробностями, чем о предках художника.

Происходил Ф. В. Чижов, как и предки Поленовых, из костромских дворян, но после смерти отца от наследственных прав отказался в пользу сестер. Он окончил университет и, так как был человеком незаурядных способностей, вскоре занял профессорскую кафедру, читал математику. В те годы историю в университете читал Гоголь. Чижов познакомился с ним, но близко они не сошлись. Не сошлись они и позднее, в Риме, куда Чижов уехал для поправления здоровья. Гораздо ближе сошелся в Риме Чижов с Языковым, который сделал его совершенным славянофилом. Значение Гоголя как писателя Чижов, разумеется, отлично понимал и даже впоследствии, после смерти писателя, издал многотомное собрание его сочинений, а деньги от продажи передал его сестре. (В одном из писем Чижову Дмитрий Васильевич Поленов благодарит за присылку двух первых томов и просит не забыть прислать остальные, как только они выйдут.) В Риме Чижов познакомился с Александром Ивановым, увидел его работу, пришел от нее в восхищение и, возвратясь в Россию, не переставал говорить о художнике все годы до самого его приезда.

Впрочем, дети Поленовы, в том числе, конечно, и Вася, смогли близко узнать (а потом и полюбить) Федора Васильевича лишь после смерти Николая I. Дело в том, что, сблизившись в России с кружком славянофилов — братьями Аксаковыми, Хомяковым, Самариным, Киреевским, Чижов во время второй заграничной поездки попал на Балканы, где помогал черногорцам в доставке оружия. Австрийское правительство доложило об этом российскому правительству так, что выходило, будто действия Чижова совершались во вред России. Поэтому, когда Чижов вернулся в Петербург, он был тотчас арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Ему предложили письменно ответить на множество вопросов о его заграничных связях, в том числе об отношениях с Мицкевичем, с которым он познакомился в Париже, о его знакомстве с королем Франции Луи Бонапартом, который изучал славянские языки, даже о том, почему он носит бороду, ибо в то время в России дворяне бород не носили.

Чижов в общем — то был вполне благонамеренным подданным и антиправительственно не был настроен никогда, никаких действий, которые могли бы быть поставлены ему в вину, не совершал, потому ответил он на вопросы подробно, правдиво и искренне. Ответы его читал сам Николай I и на листе, где они были изложены, начертал собственной рукой высочайшую резолюцию, которая лучше любых слов характеризует сего уникального монарха: «Чувства хороши, но выражены слишком живо и горячо, запретить пребывание в обеих столицах».

Вот потому, как было уже сказано выше, лишь в 1857 году дети Поленовы познакомились с другом своего отца. Они полюбили его очень, почитая чуть ли не членом семьи, называли не иначе как дядей… От него они узнали об Александре Иванове, который в 1858 году привез в Петербург свою картину. Чижов обещал во что бы то ни стало привести к Поленовым и самого Иванова. Для художника даже готовили почетное кресло. Но увидеть его так и не пришлось. Весной Поленовы поехали в Имоченцы, а тем временем картина была привезена в Петербург, выставлена, вокруг нее началось много толков. Против великого художника, который проявил столько самоотверженности в работе, столько набедствовался, велись подлейшие интриги, исходившие от президента академии Бруни, автора картины «Медный змий». Сам Иванов пребывал в страшном беспокойстве, потому что не знал, какова же дальнейшая судьба его и какова судьба его картины.

Он все время был в хлопотах, носился по Петербургу, посещал каких-то влиятельных людей, встречая то притворное участие, то откровенную холодность. А граф Гурьев даже накричал на него. Иванов был совершенно подавлен. Он то и дело отправлялся в экипаже или на пароходике в Петергоф, летнюю резиденцию молодого государя Александра II, ожидал, что тот приобретет картину. Изверившись, придя в отчаяние, Иванов начал вести переговоры с преуспевающим коммерсантом Кокоревым о продаже картины и продолжал все же упорно ездить в Петергоф.

Во время одной из таких поездок он почувствовал себя плохо. Было определено, что это холера — болезнь, появляющаяся якобы у людей, утративших спокойствие духа. Точно ли это была холера или нет, теперь установить невозможно, да и нужды нет. Однако, прохворав три дня, Иванов умер 3 июля 1858 года. А через несколько часов после его смерти в дом Боткина, где провел последние дни своего существования художник, явился нарочный со столь долго ожидавшимся конвертом от царя. В конверте была бумага, сообщавшая, что двор покупает картину за 15 тысяч рублей,[2] а кроме того художнику даруется «Владимир в петлицу».

Приехав осенью в Петербург, Поленовы узнали о смерти Иванова и о том, что теперь, после смерти художника и после высочайшего одобрения, картину хвалят взапуски. «Почет огромен, но судьба странная, — пишет Д. В. Поленов Чижову. — Кончить свой заветный труд с таким достоинством, привезти его на родину, которая с таким нетерпением его ждала столько лет, и кончить поприще… Маша с детьми часто ходит в Академию единственно для картины Иванова, и дети, то есть старшие, замечают и судят очень порядочно. Понимают и восхищаются…»

После краткого пребывания в Зимнем дворце картина Иванова была выставлена в Академии художеств — теперь, после смерти художника, она уже не была страшна академикам. Были выставлены и этюды, некоторые из них можно было купить…

Поленовы бывали в академии часто, все больше увлекаясь рассматриванием и, насколько это было в их возможностях, анализом картины. Восхищению их поистине не было границ. В конце концов родители решили купить один из этюдов: драпировки Иоанна Крестителя и апостолов Петра и Иоанна. Так что, когда выставка закрылась, то как бы кусочек ее, один только лучик картины Иванова все же продолжал светить в квартире Поленовых, вызывая всеобщее восхищение. А Вася, все чаще разглядывая этюд, разбитый на квадраты, думал о поразительном мастерстве Иванова. Он понимал, как много надо учиться и как упорно работать, чтобы писать картины — пусть даже не так, как Иванов (об этом он не смел и мечтать не только в ту пору, но и когда стал признанным и известным художником).

Знакомство с картиной Иванова, всеобщий восторг перед ней обозначили некую новую грань в художественном воспитании молодого Поленова. Стало ясно и ему самому, и родителям, что Черкасов — явно не тот учитель, какой нужен был ему теперь.

Врач — гомеопат Дирикер, пользовавший семью Поленовых, порекомендовал пригласить учителем хотя и не художника еще, а только студента академии Павла Петровича Чистякова, но в художественном мастерстве столь уже преуспевшего, что Черкасову до него далеко. Так Василий Поленов стал первым из учеников будущего прославленного педагога.

Придет время, и Поленов будет посещать в Академии художеств класс профессора Иордана, окончит академию с золотой медалью. Но всю жизнь он будет считать себя учеником Чистякова. Впрочем, Поленову и Чистякову предстоят еще встречи в тех же ролях: после окончания Поленовым академии, а Чистяковым — пенсионерства за границей… А пока что идет 1859 год, Васе Поленову пятнадцать лет, и студент Чистяков не подозревает еще, что сам он станет прославленным педагогом, о котором один из его будущих учеников скажет весьма справедливо, что если из Третьяковской галереи и Русского музея удалить картины учеников Чистякова, то богатейшие эти сокровищницы русского искусства почти совсем опустеют. И действительно, после Поленова у Чистякова будут учиться Репин, Суриков, Васнецов, Серов, Врубель, Остроухов, Грабарь, Борисов — Мусатов, не считая художников менее известных.

Впрочем, в описываемое нами время Третьяковская галерея ничем еще не знаменита, купец Третьяков еще мало кому известен, прошло лишь три года, как он купил первую картину будущего собрания: «Искушение» Шильдера. А о Русском музее, который первоначально будет называться Музеем Александра III, никто еще и не помышляет. Всего четыре года прошло, как после странной кончины царя Николая I на престол взошел Александр II, будущий же государь и основатель музея, Александр III, совсем еще мальчик. Он даже младше Васи.

Но мы отвлеклись… А между тем Вася Поленов, его сестра Вера, брат Алеша сидят у стола и сосредоточенно рисуют под наблюдением Павла Петровича три кубика, поставленные один на другой…

Восьмилетняя Лиля смотрела, вздыхала, потом — не утерпела, тоже, испросивши разрешения, уселась рисовать кубики. Чистяков остался доволен тем, как ученики его выполнили задание. После кубиков поставлена была гипсовая женская маска — натура не в пример более сложная. И здесь уже явно обнаруживается преимущество Васи. Чистякову особенно нравится, как Вася сделал фон и, обращаясь к вошедшей в учебную комнату Марии Алексеевне, Павел Петрович показывает ей Васин рисунок и говорит:

— Мне нравится, как они рисуют, точно играют.

(«Он тогда говорил в третьем лице во множественном числе», — комментировал впоследствии Поленов эти слова в своих воспоминаниях о Чистякове.)

Чистяков приходил к Поленовым два раза в неделю. Остальные дни дети рисовали сами. Павел Петрович же разглядывал, давал указания. Потом перешли на масляные краски — днем, а когда вечерело — опять занимались рисунком. В красках Вася лидерствовал совершенно. Показывая его натюрморт Марии Алексеевне, Чистяков сказал:

— Они колорист. Так составили тон стекла, что и мне не составить. — И, вздохнув огорченно, прибавил: — А потом испортили…

После натюрморта Вася писал красками копию с гипсовой лошади, одной из многочисленных лошадей работы Клодта. Этих лошадей — гипсовых и бронзовых — тогда и в последующие годы рисовали и писали, кажется, все ученики Чистякова. Потом и Вере было разрешено перейти на масляные краски. Но натура была сложновата: гипсовая копия Венеры Милосской. Вера очень старалась. Но похвала Чистякова по поводу ее этюда была несколько двусмысленной:

— Хорошо. В красках очень хорошо. Хотя на гипс и не похоже — шуба.

Язык у Чистякова был образным. И хотя он не позволял еще себе тех резкостей, какие слышали от него все, без исключения, его ученики впоследствии, но «шуба» эта сорвалась совершенно непроизвольно с его языка…

Занятия с Чистяковым продолжались, пока семья Поленовых оставалась в Петербурге. Лето, как и в предыдущие годы, проведено было в Имоченцах. А следующую зиму Мария Алексеевна провела в Петербурге с детьми одна, ибо Дмитрий Васильевич получил назначение в Петрозаводск, где должен был возглавить комиссию по подготовке, а в дальнейшем — осуществлению Крестьянской реформы. И потому ли, что Чистяков начал работу над конкурсной картиной для получения золотой медали, потому ли, что Мария Алексеевна решила, что хотя простолюдин Чистяков и окончил академию, а все же сама академия солиднее, чем один из ее учеников, пусть даже и очень хороший, но по приезде в Петербург Вася стал посещать рисовальные классы академии, которыми руководил профессор Иордан. Думать, что не столько занятость Чистякова, сколько особенности взгляда на вещи Марии Алексеевны были причиной замены Чистякова академией, дает основание тот факт, что с ноября 1860 года до самого отъезда за границу (после получения золотой медали), то есть до 1862 года, Чистяков преподавал в рисовальной школе Общества поощрения художеств, называвшейся «Рисовальной школой на Бирже» (о ней у нас еще будет случай рассказать подробно), и даже зачислен был ассистентом «профессора в добавочном гипсовом классе» академии как «отличнейший в рисовании из окончивших курс». Чистяков был ассистентом. А профессором был Иордан.

И в семье Поленовых считалось, что Вася учится под руководством Иордана. Профессора Иордана.

Так прошла еще одна зима…

…Лето 1860 года было не таким, как все предыдущие. После года работы в Петрозаводске Дмитрий Васильевич отдохнул немного с семьею в Имоченцах, а как только стало совсем тепло, в июне поехал показывать Васе и Алеше русскую старину. Сначала поехали в Новгород. Вася рисовал (по указанию отца) Новгородский кремль, рисовал детали старейшего в Новгороде храма — Софийского собора, построенного вскоре после Крещения Руси. Отец рассказывал об истории Новгорода, о его архитектуре. А Вася рисовал. На одном листе — барельеф кентавра на Корсунских воротах, каменный крест с рельефными изображениями на западной стороне собора; потом внутри собора — Царские врата и некоторые их детали, знамя новгородских посадников.

По пути в Москву несколько дней гостили в селе Никольском у родственника Марии Алексеевны Леонида Леонидовича Львова, побывали в Твери, потом в Сергиевом Посаде. Были в Костроме, Ярославле, Новом Иерусалиме, в Ростове Великом, Владимире, Суздале, Переяславле. В Имоченцы вернулись в конце лета с папкой, наполненной Васиными рисунками, рисунки эти все разглядывали, а путешественники рассказывали о своих впечатлениях.

А потом опять Петербург. Домашние занятия. Класс Иордана в Академии художеств. И вдруг родители спохватились: Вася — то уже не мальчик — семнадцатый год пошел! Успел он, разумеется, не меньше, а может быть, и больше своих сверстников, но ведь для поступления в университет надобно иметь аттестат об окончании гимназии. Посему решено было, что следующие две зимы Поленовы проведут в Петрозаводске, где Вася и Алеша за два учебных года сдадут по всей форме экзамены в местной гимназии, а Костя будет учиться регулярно, как принято.

Поэтому в Петербурге были куплены всяческие гипсовые головы, торсы, целые статуи… Все это привезли сначала в Имоченцы; Дмитрий Васильевич, приехав в Петербург за семьей, упаковал и увез в Имоченцы всю свою библиотеку, коллекции, бюро своего деда с его бумагами и все лето разбирал книги, чтобы основать библиотеку в имении на долгие годы, изучал материалы для биографии Алексея Яковлевича. В конце июня Дмитрий Васильевич пишет Чижову: «…и опять живу в деревне. К настоящему делу, то есть к переговорам с крепостными, еще не приступал… Хорошо, что крепостное право уничтожено… Как-нибудь сладим, хоть и с потерей; но, по крайней мере, нет тяжелого чувства владеть людьми».

Лето проходило, как во все предыдущие годы. И Вася все также восторгался природой, окружавшей Имоченцы, писал этюды. Но стал понимать как-то вдруг, что это — «не то». Не то! Чего-то в них не хватает. Все на месте, все как в натуре, а — не то. Их нельзя обнять одним взглядом: надо рассматривать сначала левую часть, потом переходить к середине, потом — к правому краю. Собственно, и в натуре мы так разглядываем пейзаж, и он, Поленов, не отступает от натуры. Но в картинах… Он вспоминает пейзажи, которые приходилось видеть. В лучших из них глаз охватывает сразу все. В этом — одна из тайн искусства. Тайна, которую он еще не постиг.

В академию! Скорее в академию! Учиться писать, рисовать, учиться композиции, перспективе, светотени, химии красок, да мало ли чему еще!

А тут, некстати, предстоит гимназия. Два года! Два года в Петрозаводске. Занятия всякими дисциплинами, которые для искусства, для постижения его тайн, совершенно не нужны. И внезапно мысль: он пройдет все эти гимназические премудрости за один год! И — опять в Петербург! Если так уж угодно родителям во имя соблюдения традиции общепринятости в их интеллигентном кругу, он будет посещать университет; он еще сам не знает, какой факультет: исторический, юридический, естественный — ему все равно, только бы там не нужен был древнегреческий язык, который не дается ему и при воспоминании о котором его охватывает легкое чувство дурноты. Да, да, будет посещать университет — лишь бы получить диплом. А по — настоящему — на совесть! — он будет заниматься в академии.

Искусство — вот его будущее!

Как ни странно, его желание пройти гимназический курс не за два года, а за год поддерживает Мария Алексеевна. Дмитрий Васильевич присоединяется к ее мнению.

И вот осенью семья Поленовых из имения Имоченцы едет в Петрозаводск. Путь до Петрозаводска совсем уж дик: тропинки в лесных чащобах, переправы через многочисленные речушки, а по пути озера чистые — чистые, задумчиво красивые и тихие северные деревеньки, бревенчатые церкви, шатры которых покрыты деревянной черепицей, издали напоминающей чешую.

И вот наконец Петрозаводск — столица Олонецкой губернии, город, в котором первым губернатором был Гаврила Романович Державин. Квартиру, в которой поселяются Поленовы, приводят в порядок, и они устраиваются в ней.

Только в конце сентября, когда занятия в разгаре, братья Поленовы начинают посещать гимназию. Костя определен во второй класс, Алеша — в пятый. А Вася? Вот об этом мы не знаем ничего. Скорее всего, он сдавал экзамены экстерном. И оказалось это делом совсем не таким простым, как думалось. Домашнее образование дало Васе Поленову много преимуществ перед сверстниками в смысле широты кругозора, общей культуры, но не дало определенных знаний, необходимых для того, чтобы сдать экзамены за все семь лет гимназического курса. Да еще рисование, в котором Вася хотел во что бы то ни стало совершенствоваться, отнимало много времени.

И уже в начале весны стало понятно, что за год не управиться, что еще один год придется заниматься науками. И еще стало понятно, что в рисовании без преподавателя разве что не отстанешь, но не усовершенствуешься. Поэтому решено было пригласить Чистякова на лето в Имоченцы. Было известно, что он получил Большую золотую медаль за картину из русской истории «Софья Витовна, срывающая пояс с Василия Косого на свадьбе Василия II Темного». Медаль эта давала ему право на пребывание за границей в течение шести лет за счет Академии художеств. Медаль была присуждена несмотря на то, что картина не была еще окончена. Больше того, картину Чистякова приобрела академия и послала на лондонскую выставку.

Вася пишет письмо Павлу Петровичу, пишет письмо и Дмитрий Васильевич, одно, потом другое. Наконец в конце апреля получен ответ. Чистяков сожалеет, но приехать в Имоченцы, по-видимому, не сумеет: лето придется потратить на большой заказной портрет и еще одну картину: «…нужно оставить денег для престарелого отца». Таковы заботы Чистякова…

Что же касается забот Поленова, то Чистяков очень хорошо их понимает, сочувствует им, разделяет его тревогу и пишет в свойственном ему нравоучительно — назидательном, но не без почтения духе: «Василию Дмитриевичу советую не сокрушаться о том, что отстанет от Академии: это не может быть, особенно если Вы продолжаете заниматься искусством. Отстать можно тогда, когда пройдет охота, любовь к искусству. Я и сам поступил семнадцати лет в класс оригинальных голов и, как видите, не отстал, потому что всегда любил живопись! Сбиться с пути можно, не спорю, но для этого вот какое правило напишите:

„Не начертивши движения и общих пропорций, не начинать вырисовывать; не нарисовавши, не начинать писать, и не составивши приблизительно колера, не писать, а писавши, чаще вставать и сравнивать с оригиналом. Замечаниями пользоваться, конечно, проверяя их с натурой — вот и все! Да еще, главное! Не подумавши, ничего не начинать, а начавши, не торопиться!“».

Еще год предстояло обойтись без наставника по искусству. Обидно. И еще год — в гимназии, в Петрозаводске.

Он покорился обстоятельствам.

Впрочем, этот — второй — год занятий науками принес ему радость. Радость знакомства и даже дружбы с преподавателем словесности Иваном Петровичем Хрущовым. Молодой человек, пылкий и восторженный, он вступил в жизнь как раз в то благодатное время, когда, казалось, Россия, словно бы по предсказанию поэта, воспрянула ото сна, в который погрузило ее страшное тридцатилетие, и шла навстречу чему-то живому и светлому. Повинуясь благородному порыву, Иван Петрович Хрущов после окончания университета поехал учительствовать в провинциальный Петрозаводск. И было какой-то необычной удачей и для них — братьев Поленовых, Васи и Алеши — и для Хрущова, что судьба соединила их здесь. Он читал им вольнолюбивые стихи Пушкина, которые в студенческой среде ходили по рукам в списках.

Дружба молодого преподавателя с учениками зашла так далеко, что он стал бывать у них дома, познакомился с Дмитрием Васильевичем, который показал ему начатую работу: биографию первого русского эмансипатора. И, естественно, привело это общение к тому, что Хрущов стал завсегдатаем в доме Поленовых, не только учителем словесности, но и как бы духовным наставником Васи и Алеши. Так что, пожалуй, не стоит жалеть, что Василий Поленов потратил еще один год на науки, а не на искусство, хотя и не в науках тут было дело, а именно в духовном формировании личности, а искусство — Чистяков оказался прав — не пострадало, коль скоро осталась страсть к нему, и никуда не ушло от Поленова.

Приобрел же он за этот год много. Бывают в жизни молодого человека такие короткие периоды, когда определяется его духовный и нравственный облик, если не навсегда, то во всяком случае надолго. Для Хрущова, как это ни покажется на первый взгляд парадоксальным, такой момент еще не наступил. «Души прекрасные порывы», «вольнолюбивые мечты» — все это оказалось для него временным, преходящим, инерцией студенческих лет, совпавших, как уже говорилось, с периодом необыкновенного, величайшего в истории России, невиданного еще дотоле общественного подъема. Он переменится, и довольно скоро — на наших глазах! — под благодетельным влиянием Марии Алексеевны Поленовой… Впрочем, обо всем этом рассказ еще предстоит.

А пока что мы можем лишь порадоваться тому, что зиму 1862/63 года герой наш провел в Петрозаводске и что Хрущов еще не переменился. Потому-то, хотя перемена с Хрущовым и произошла, но Поленов, сам не переменившийся и прошлого не забывший, писал ему спустя сорок лет: «Перебирая в памяти минувшие годы, с каким чувством радости… я останавливаюсь на светлых, полных упоительных надежд шестидесятых годах. Твоя горячая, талантливая, глубоко человеческая проповедь… была ярким светом, озарившим нашу начинающуюся жизнь… Ты широко распахнул нам двери в светлый чертог разума… тот свет, что мы там увидели, был свет истинный, и до сих пор он мне светит и указывает путь». Было бы, однако, ошибкой считать, что только проповедь свободолюбия двум гимназистам, которых он выделил из общего круга, была причиной того, что Иван Петрович Хрущов стал завсегдатаем дома Поленовых.

Скорее всего, причиной была их сестра Вера. Восемнадцатилетняя девушка была очень хороша собою, красива какою-то утонченной красотою, привлекательна духовностью всего своего облика. Была она несколько меланхолична, что, впрочем, вполне соответствовало ее благоразумию, а она была удивительно благоразумна, что также вполне пристало девушке хорошей фамилии. Впрочем, когда мы влюбляемся, нам кажется, что нашему предмету все пристало…

Ну что ж, Иван Петрович, пожалуй, преуспел во всем. Добился горячей любви мальчиков, расположения их родителей и по меньшей мере симпатии Веры.

Когда пришло лето и вся семья отправилась в Имоченцы, Вася и Алеша были оставлены в Петрозаводске под присмотром Ивана Петровича, который приглашен был, когда учебный год окончится, приехать вместе с мальчиками в деревню — погостить летом у Поленовых.

К середине июня экзамены были сданы, и уже через неделю Иван Петрович Хрущов с Васей и Алешей прибыл в Имоченцы. Было, разумеется, рассказано, как замечательно сдавали Вася и Алеша экзамены. «Алешин аттестат еще великолепнее Васиного, — сообщает в письме Чижову Мария Алексеевна. — А Вася этому больше всех рад и говорит мне: „Для Алеши это важнее, потому что он имеет главное в виду Университет, а для меня все — таки главное Академия художеств“». Едва ли такая декларация старшего брата была благосклонно воспринята Марией Алексеевной, но она знала, что Вася, воспитанный в покорности, все равно поступит так, как подскажут родители.

Между тем роман Хрущова и Веры здесь, в имении, где все располагало к любви — и белые ночи, и чудесная природа, и долгие прогулки, и беседы, — здесь роман этот принимал все более определенные очертания. И окончилось все тем, что Хрущов предложил Вере Дмитриевне не только сердце, но и руку.

Потом, в Петербурге уже, зимой, в первый день Рождества, были они помолвлены, а по истечении положенного срока — повенчаны и уехали в свадебное путешествие за границу на два года…

Работу, порученную ему в Петрозаводске, Дмитрий Васильевич исполнил, в августе приехал в Петербург, снял квартиру на Васильевском острове, чтобы недалеко было и до университета, и до академии, следом за ним приехали сыновья — все трое. Но занятия в университете должны были начаться лишь в первой половине октября, поэтому Алеша уехал опять в Имоченцы, а Вася и Костя с 1 сентября начали регулярные занятия: Костя — в гимназии, Вася — в Академии художеств, куда, подчиняясь воле родителей, поступил всего лишь вольнослушателем. Сначала, первые дни, он ходит туда только по вечерам — занимается рисованием, потом, захваченный самой атмосферой художественности, начинает посещать лекции: по анатомии, по начертательной геометрии, строительному искусству, истории искусств.

Но приближается октябрь, начало занятий в университете, и все тоскливее становится на сердце у Васи Поленова. Он пишет письмо матери, говорит с отцом: к чему гнаться за двумя зайцами? Он хочет быть художником и будет им в конце концов… Общая и широкая образованность? Так ведь и в академии преподают науки, а не только рисованием занимаются. Первый год еще так — сяк, а на второй, когда от рисования надо будет переходить к живописи? Писать красками нужно днем; как совместить это с посещением лекций в университете? Но и отец, и мать единодушны в своих взглядах на будущее сына, во всяком случае ближайшее будущее. Отец убеждает его: диплом об окончании университета — безразлично по какому факультету — необходим для человека определенного круга, того именно круга дворянской интеллигенции, к которому принадлежат Поленовы. Вася выбрал юридический факультет? Хорошо, пусть будет диплом об окончании юридического факультета. А искусство… — здесь Дмитрий Васильевич вспоминает письмо Чистякова, полученное в прошлом году, — искусство никуда от него не уйдет, если поддерживать в себе любовь к нему. Тем более что свободное от университета время можно посвящать рисованию.

Но Поленов-младший — кажется, впервые в жизни — не соглашается с отцом: он убежден, что технике живописи можно обучиться лишь в молодости. Если же сначала окончить университет, а уж потом заняться живописью, то как раз может ничего не получиться. То есть получатся именно те два зайца, погнавшись за которыми не поймаешь ни одного.

Отец в душе понимает, что Вася прав: пожалуй, технике живописи лучше учиться в молодые годы — не зря ведь в академию принимают в шестнадцать лет, — но все же он тверд в своем решении, хотя и высказывает его в виде компромисса, этакого временного соглашения с сыном: пока что посещать по вечерам академию, утром — университет. А там видно будет.

Мария Алексеевна, безусловно, согласна с ним. «Благодарю тебя, дорогой мой Вася, за твое письмо, в котором так подробно говоришь о себе, — пишет она из Имоченцев. — Я совершенно думаю, как папа, и мой совет ходить в университет, а потом сам увидишь, что будет для тебя возможно.

Я нахожу одно ошибочным: это — мысль, что университет и академия это — два зайца, а я думаю, что один и тот же, это — образование, и если его поймаешь, то хорошо. Что немного попозже, это — еще вдвое лучше…»

Впрочем, письмо это писано в пустой след. Его дата — 12 октября. А еще 7 октября начались занятия в университете, и Вася, дальше словесных возражений отцу не пошедший и согласившийся с компромиссным решением, начал посещать лекции. С удивлением он обнаружил, что и здесь интересно. Захватывающе прозвучало вступительное слово лектора по энциклопедии права Петра Григорьевича Редкина:

— С надеждой на ваше постоянное внимание, с искренней любовью к предмету моего преподавания, с верою в конечное торжество науки, в победу знания над невежеством, истины над ложью, света над тьмою, правды и справедливости над неправдой и несправедливостью, я приступаю к изложению энциклопедии права…

Послушав, что говорил профессор, Поленов подумал: может быть, в том, что он будет посещать университет, и впрямь есть своя хорошая сторона, ведь и его прадед был законоведом, он прочитал уже и трактат эмансипатора, и его биографию, которую окончил писать отец.

И словно бы предчувствуя что-то недоброе, Мария Алексеевна в том же самом письме (от 12 октября 1863 года) предостерегает сына: «Душа моя, вот еще просьба к тебе. Ты очень впечатлителен, не увлекайся пустыми толками». Едва ли Мария Алексеевна подозревает, что «пустые толки» уже услышаны ее сыном с университетской кафедры. Она боится влияния новых знакомых, сверстников ее Васи, этих появившихся так внезапно гривастых юношей, воспитанных не в столь тепличной атмосфере, как та, в какой пытались держать Васю, этих молодых людей с их увлечением новомодными идеями, которые начали так вольно проникать с Запада, что и в России появились уже свои Прудоны и Лассали — всякие там Чернышевские и Добролюбовы. Даже собственный ее супруг собирается публиковать труды своего деда…

А тут еще академия! Приехав в Петербург, Мария Алексеевна узнает нечто совершенно ужасное: в академии бунт, 14 учеников, которые должны были конкурировать на Большую золотую медаль, отказались от темы, которую им предложили, — темы из скандинавской мифологии: «Пир в Валгалле», — и потребовали, чтобы им была разрешена свобода в выборе темы.

Это было событием в жизни русского искусства небывалым. В печати запрещено было даже упоминать о нем, но разве такое скроешь! Против бунтарей приняли самые решительные меры: они были взяты под тайный надзор полиции, им отказали в праве пользоваться академическими мастерскими, в которых многие — выходцы из провинции — просто жили, иные даже с семьями. Ничего не оставалось, как объединиться и снять необходимое для жилья и работы помещение. Подходящая квартира нашлась на 17-й линии Васильевского острова, там и была организована знаменитая петербургская артель художников. Душою ее стал Иван Николаевич Крамской.

Квартира Поленовых находилась на 9-й линии.

Всё рядом, всё перемешалось. И квартира Поленовых, и артель, и университет, и Академия художеств, которая, как оказалось, совсем не была отделена от университета непроницаемой стеной. Прогрессивные веяния в обоих учебных заведениях только подкрепляли друг друга.

Однако об артели…

Разумеется, одними благими побуждениями прожить было невозможно. Артельщикам пришлось брать заказы у частных лиц и церквей. Крамской стал преподавателем в рисовальной школе Общества поощрения художеств, в той самой «Рисовальной школе на Бирже», где за год до того преподавал Чистяков, уехавший теперь в Италию.

Обстановка менялась на глазах. Марии Алексеевне страшновато становилось иногда за своего старшего сына. Ибо почти одновременно с артелью художников была организована так называемая Слепцовская коммуна. И все это под влиянием романа «Что делать?» Чернышевского, романа, написанного в Петропавловской крепости, однако же напечатанного как раз в 1863 году и тотчас же оказавшего такое сильное воздействие на умы.

Во всем этом был соблазн преогромный для человека молодого, неопытного в житейских делах и такого порывистого характером, каким был Вася Поленов. Что ждет его?

Мария Алексеевна совсем не против нововведений. Если эти нововведения узаконены. И то, что крепостное право отменено, — благо. И то, что иные всякие реформы, монаршей волей дарованные, стали явью, — тоже благо. Но все-таки тревожно оттого, что этими законными правами так неосторожно, так безоглядно пользуются. Трудно, ах как трудно переломить себя, начать думать по-новому. Но на какие-то уступки идти все же приходится. Вот Лиля — из года в год она все больше проявляет способности к рисованию — желает учиться, иметь наставника. И кто же становится им? Крамской. Главарь бунтовщиков против академии.

С Крамским Вася успел уже познакомиться через нового своего приятеля по академии Репина, который всего-то в ноябре приехал в Петербург из какого-то далекого Чугуева, с Украины, тут же поступил в «Рисовальную школу на Бирже», сблизился с Крамским, даже стал бывать у него дома. С января Репин, так же как и Вася, стал посещать академию. Они даже сдружились, Репин стал приходить к Поленовым домой, его принимали приветливо. А какой, собственно, резон был принимать иначе?

Репин впоследствии очень колоритно рассказал о первом своем знакомстве с Поленовым и о том, как он поведал об этом знакомстве своему кумиру Крамскому:

«В натурном классе В. Д. Поленов был уже очень заметным лицом. Надо сказать, что Поленов всегда и везде был очень заметным лицом. Он был хорошего роста, красив собою, говорил громко… И в кругу учеников он выдвигался на целую голову выше других.

В натурном классе лучшие места по определению начальства были несколько далеко от натурщика, и Поленов бросал свое казенное заслуженное место, так как стремился всегда ближе к людям.

…Рисунки Поленова еще издали горели светом и тенями, как эскизы его отличались всегда силой и пластикой. В то же время я всего больше, еще с рисовальной школы, был под влиянием И. Н. Крамского, и его приговоры были для меня самыми поучительными.

У Крамского я бывал часто. Он иногда меня выспрашивал: „Кто теперь из учеников Академии — кто из Ваших товарищей выдается?“ — „У нас Поленов отличается, еще издали рисунки привлекают сильной тушевкой, а сидит он всегда в самом плафоне, там уж и мест нет, как Вы знаете, на поленьях сидят, и те места добываются с опасностью для жизни. В. Д. Поленов получает всегда номера в первом десятке и свое место на первой скамейке бросает другим. А сам храбро протискивается к плафону: оттуда виднее все детали и тени выходят сильнее“. — „А с кем из товарищей Вы сошлись в последнее время?“ — „Да, пожалуй, с Поленовым“, — тихонько мямлю я. „Ах, с самим Поленовым, — как всегда иронически подшучивает Крамской, — и не боитесь?“ — „Ах, ко мне он очень добр, и он меня пригласил даже к себе“. — „Вот как! И что, Вы собираетесь к нему? — продолжал удивляться Крамской. — Ведь его отец сенатор…“ Но, однако, я бывал у Поленовых, и меня там хорошо принимали».

Этот рассказ Репина, его диалог с Крамским, растянут, по — видимому, во времени на несколько лет: слишком уж много туда втиснуто. И по тону Крамского ясно, что он знаком уже с семьей Поленова, а это произошло несколько позднее.

Репин с Поленовым познакомились в конце 1863-го или в январе 1864 года, когда Поленов попал в натурный класс. Об этом в таких словах сообщает Чижову Дмитрий Васильевич (1 января 1864 года): «Вася на последнем экзамене в Академии получил опять № 1 за свой рисунок и переведен в натурный класс. Он подал просьбу об увольнении его из Университета и поступает в формальные ученики. Что-то с ним будет? Как-то страшно за эдакую необычайную дорогу».

Ну, если Дмитрию Васильевичу страшно, то что уж говорить о Марии Алексеевне? Однако Вася теперь на взлете. Лучше уступить. Временно, конечно. Мы увидим, что он еще вернется в университет. И окончит его одновременно с академией.

Но сейчас он окрылен! Он даже протежирует сестре, он хочет, чтобы и она училась правильно — ведь у Лильки талант несомненный! А она явно скучает, проводя зимние дни и вечера с бабашей, приехавшей на зиму в Петербург, с кузиной Олей Воейковой да с парализованной теткой Любовью Аникитичной Ярцевой, которая лежит на антресолях… Пусть она поступит в «Рисовальную школу на Бирже»!

Что ж — пусть. Родители дают согласие, тем более что для девушки рисование и вообще искусство — это не вид будущей деятельности, это просто занятие. Благородное занятие. Назначение же ее — стать женой, матерью. И она станет женой. Вот как Вера, которая теперь с Хрущовым в свадебном путешествии… А пока пусть Лиля порисует, хотя бы и у Крамского. Лиля обрадована, она приободряется, она нашла наконец занятие.

Братья проводят дни в своих комнатах, живут своей жизнью: гимназист, студент университета, студент академии; отец — в своем кабинете пишет ученые труды. Мать и бабаша заняты хозяйством. Лишь к обеду семья сходится вместе. А после обеда Дмитрий Васильевич, к которому захаживают иногда друзья, садится за ломберный столик сыграть несколько партий в карты.

Кузина Ольга своим существованием совершенно довольна. Только Лиля томится. Науки, которые преподают приходящие в дом Поленовых словесник и математик, даются ей легко. С музыкальными уроками она тоже справляется, хотя и понимает, что музыка — не ее призвание. И когда уроки музыки были прекращены, она даже обрадовалась. Вот рисование — это другое дело! Но что она рисовала до сих пор? Под руководством бабаши — генеалогические таблицы русских князей, и потом «имя хорошего доброго князя раскрашивалось сусальным золотом, имя князя посредственной нравственности — красною, а худого — черной краскою». Ну рисовала еще как бог на душу положит бабашины «академические программы» — вот, пожалуй, и все, если не считать всяческой чепухи, которую она не берегла. И рисунки эти куда — то исчезали. Зато теперь все будет по — другому. Молодец, Вася!

Вася и сам доволен таким оборотом дела. С тех пор как Вера стала дамой, уехала с Хрущовым за границу, Лиля становится ему все ближе, все роднее. Он рад, что Лиля от одной только возможности занятий вышла из того оцепенения, в каком пребывала все время.

Сам он знаком с Крамским уже достаточно: по воскресеньям он стал ходить в школу на Бирже. Крамской как — то подошел к нему, стал поправлять его рисунок. Они разговорились. Крамской пригласил его приходить в артель. И он стал ходить туда. Но только днем, хотя интереснее всего в артели было по вечерам, когда собирались все, приходил молодой — с задатками гениальности — пейзажист Федор Васильев. Но по вечерам Поленов боялся ходить в артель, «боялся, что искусство меня всецело поглотит и я брошу университет», — признавался он. А потом жалел: Васильев умер совсем молодым, и ему так и не пришлось увидеть этого замечательного юношу.

О Крамском и раньше не раз заходил разговор в семье Поленовых. Дмитрий Васильевич вспоминал теперь, что видел на одной из академических выставок программу Крамского на Малую золотую медаль — «Поход Олега на Царьград» — и она ему понравилась; как археолог, как историк он нашел ее весьма точно воспроизводящей все исторические реалии, а это говорит о том, что Крамской, во всяком случае, человек серьезный.

Два года посещала Лиля школу на Бирже; теперь жизнь ее наполнилась смыслом, она и держаться стала бодрее, и речь ее стала тверже и смелее. У нее несомненные успехи в рисовании: за рисунок с головы натурщика она даже получает первый номер. Дома она кажется как бы отсутствующей, все ее помыслы там, в рисовальной школе. И бог знает, кто подал такую мысль — бабаша, Мария Алексеевна или приехавшая к тому времени из — за границы Вера Дмитриевна, — чтобы Крамской приходил в дом Поленовых и давал бы уроки Лиле, а заодно и Оле Воейковой. Это уж и не опасно вовсе: нынче ведь о «бунте 14-ти» как — то позабыли, со времени организации артели прошли годы, устав артели даже утвержден в верхах. Картины своих бывших питомцев, хотя они и бывшие бунтари, академия охотно принимает на выставки. Артельщики расписывают храм Христа Спасителя. Крамской для церкви в Петрозаводске плафон написал: бога Саваофа. И уроки все они дают, ведь члены артели должны зарабатывать на жизнь. А заодно, помимо уроков, Крамскому предлагают написать портрет бабаши — она ведь уже старенькая…

Крамской соглашается. Две зимы он ходит в дом к Поленовым, дает уроки Лиле и Оле. Пишет портрет Веры Николаевны. Рядом с ним пишет портрет Вася, столь уже преуспевший в искусстве, что, когда Крамской по какой-нибудь причине не может прийти в назначенный день, он просит Поленова: «Совершенно неожиданно приезд моего хорошего знакомого из Москвы не позволяет мне явиться на урок, потому извиняюсь перед всеми моими учениками; прошу Вас посмотреть и сделать Ваши замечания, если состоится рисование».

Портреты бабаши получились, естественно, неодинаковы. У Поленова — милая, добрая старушка, «бабаша», у Крамского — властная, деспотичная старая женщина, то есть такая, какой она и была на самом деле. Здесь сказались и опыт, и дар психолога, и определенное отношение Крамского к дому Поленовых и его обитателям (не случайно в беседе с Репиным Крамской называет Дмитрия Васильевича сенатором; Дмитрий Васильевич никогда сенатором не был, но барственный вид и весь уклад жизни семьи были таковы, как если бы Поленов-старший был действительно сенатором; кстати, сенатором был брат Дмитрия Васильевича — Матвей Васильевич Поленов). Да и к самому Василию Дмитриевичу Крамской долгие еще годы будет относиться предвзято. Даже после того как Поленов окончил академию и жил пенсионером ее в Париже вместе с Репиным и другими, получившими золотые медали, Крамской пишет Репину: «…черкните, между прочим, что Поленов, этот барин, меня интересует, что он делает, а также и вообще как он успевает, а также и прочие наши художнички, как говорит Чистяков» (письмо от 3 августа 1873 года).

Однако прошло лишь три месяца после этого письма, и Крамской кардинально меняет свое мнение о Василии Поленове. Летом того же 1873 года Поленов гостил у родителей в Имоченцах, в Петербурге он зашел к Крамскому, и тот под впечатлением встречи с ним пишет Репину 13 (27) ноября 1873 года: «Был тут у меня Поленов, он, вероятно, теперь уже в Париже. Как он изменился во всех отношениях к лучшему, начиная с головы! Я им немало любовался. Вот Вам и общество». Но для Репина в те годы Поленов был, пожалуй, чуть ли не единственным обществом. Он раньше Крамского понял сущность Поленова, сумел отделить его для себя от окружавших его людей (как впоследствии и Елену Дмитриевну). А в мае 1874 года Крамской уже запросто передает Поленову привет в письме Савицкому.

Еще через два года, в 1876 году, Крамской в Париже написал даже портрет Поленова, но портрет этот, к сожалению, исчез бесследно. Впрочем, в ту пору отношения между Поленовым и Крамским переходят в другой, более сложный и глубокий аспект.

Но мы вторглись уже в 1870-е годы, когда Поленов окончил академию, когда он уже пенсионер академии…

Вернемся в 1864 год. Поленов, еще не Василий Дмитриевич, а просто Вася, несмотря на то что ему уже двадцать лет, впервые в жизни (хотя и временно — его еще обломают, его еще не раз будут обламывать) настаивает на своем: он оставляет университет и всецело отдается занятиям в Академии художеств. И он действительно оставил (на время, конечно) университет и занялся любимым искусством.

Родители почли за благо предоставить ему некоторую свободу: пусть сначала окончит обязательный курс в академии: то, что он пропустит в университете, всегда можно будет наверстать.

По весне родители с Лилей уезжают в Имоченцы, сыновья остаются в Петербурге. Вера с Иваном Петровичем поселяются в Киеве, где Хрущов, совершенно уже отказавшийся от юношеских своих порывов, делает серьезную и солидную карьеру.

И так в 1864-м, и в 1865-м, и в 1866 году.

Родители с Лилей приезжают в Петербург лишь поздней осенью. Так что приехавший в октябре 1866 года в Петербург Чижов застает в квартире лишь сыновей своего друга. Ему нравится, что они живут самостоятельно. «Молодым людям непременно надо давать более свободы и более самостоятельности», — записывает он в дневнике. Чижов беседует по вечерам с Васей об искусстве. Оказывается, Вася совсем уже проникся тем духом, что царит последние годы во всей общественной жизни страны. Восторгаясь выставленной картиной Ге «Тайная вечеря», он никак не может примириться с тем, что из них готовят непременно исторических живописцев. Пусть каждый пишет то, что ему больше по душе. И Чижов соглашается с ним. «Это, действительно, глупо и непонято профессорами и Академиею: им следовало бы глубоко разобрать великие произведения великих maestro, сильно держать на технике искусства… Но воображение не должно сковывать».

В конце декабря 1867 года окончен обязательный академический курс: Поленов получает Большую серебряную медаль, уже не символическую, как некогда от бабаши, а настоящую.

Что же теперь?